いわゆる前向きな、肯定的な見方を推進する言葉と、懐疑的な、シニカルな見方を推進する言葉。この両者の緊張関係はすごい。どちらもそれなりに説得的であり、読んでいて感動もすれば、醒めた知的快感のようなものに浸らせてもくれるのだが、と同時に、時に肯定的な言葉はいささか過剰に走って自分で右翼のホメ殺しを演じているような按配だし、シニカルな言葉はそのシニカルさにやや安住しすぎてその切れ味を削いでいるようにも思える。最終的にどっちを取るのか、これはもう読者が一人ひとり決めればいいことだが、どっちを取れ、と二者択一を作品が迫っているわけではないという可能性は指摘しておいてもいいだろう。

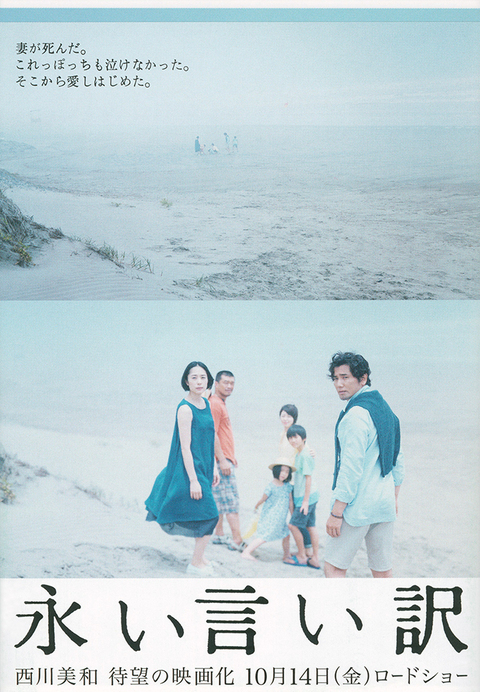

永い言い訳。人は他人を、そして誰よりも自分自身を納得させようとして、自分について言い訳を並べつづける。それが「長い」ではなく「永い」のは、その営みが永久に終わらないことを暗示している。それでいいのだ、より誠実な言い訳を目指しつづけるなら、と作品は言ってくれていると――あくまで僕の個人的な印象ですが――思う。

終戦間近の通信部隊と原爆投下後の広島を描いた、西川作品ではやや異色の中篇『その日東京駅五時二十五分発』(二〇一二)に次のような一節がある。

気温がみるみる上昇するにつれて鳴き出した蝉の声の中に、ツクツクボウシが混じっていた。去年晩夏の深い緑の中で聞いたツクツクボウシの鳴き声の記憶と、それはほとんど変わらないように思えた。彼は不運な男である。長いこと冷たい土の中でこの時を待っていたのに、やっと地上に上がってこられたその夏は、この世の終わりのような風景に支配されていたのだから。しかしそれが彼の知る、彼の生きる、とってかえられない唯一の「世界」である。彼はただ自らの鳴くべき鳴き方で、短い生涯をこの夏に賭して迷いなく鳴いている。鳴くことをやめさえしなければ、彼と同じ声をもつものが再びこの土の中に宿り、いつの日か地上にその声をとどろかす日も来るだろう。いや、そう信じなければ、ぼくはこの壊滅の中に生きていきようがない。ふしぎな夏が終わっていこうとしている。強い日差しが、ぎらぎらと地上を照らしつけはじめた。焼き尽くされて干からびた川沿いの草は、ゆるい風に吹かれ、金色にたなびいている。

「いや、そう信じなければ、ぼくはこの壊滅の中に生きていきようがない」――「彼は」ではなく「ぼくは」と主語がすり替わるところに、西川作品の魔法がある。このとき、不運なツクツクボウシと「ぼく」との関係は、西川美和の小説や映画の登場人物と、読者や観客との関係に重なりあう。『永い言い訳』にあってもその魔法は一貫してはたらいている。