先に述べた人生哲学と文体とを巧みに結合すれば、主人公が私立探偵でなくともハードボイルドになり得る。香納は『梟の拳』(一九九五)で盲目の元ボクサー、日本推理作家協会賞を得た『幻の女』(一九九八)では弁護士の活躍を描いた。

しかし一九九〇年代終わり、新たな道に挑む。

『刹那の街角』(一九九九)はストレートにハードボイルドとは言い難い。警察小説、そして群像劇でもある連作短篇集だ。警視庁捜査一課の所属班の活躍を描く。中本係長とその部下たちが各話で主役を務める。

テレビの刑事ドラマは定番であり、そのムードと似ているところは在る。だが、ハード・アクションを目玉にした短篇集ではなく、時代劇の人情風味を彷彿させるのである。

その雰囲気は、同僚の刑事たちのあいだで交わされる、江戸弁の会話から生まれているのだ。

犯罪に走ってしまう者は、決してこの世から消えることはないだろう。なぜ警官、検事がいるのか。人間おしなべての、犯罪に走る可能性を考慮し、はるか昔に生まれた仕事だ。しかし、犯罪に向かうことは悲しい。できれば穏やかに生涯を終えたいという気持ちと別に、突発的なトラブル、恋のもつれ、金銭欲などなどが人を犯罪に走らせる。

中本班の刑事たちは、その悲しみを知っている。犯罪者は悪人、などと単純に捉えず、むしろ、なぜこの人物は犯罪へ向かったのか、その背景に興味を持つのだ。そこに江戸弁が加味されれば、分かりやすい例を挙げると、原作のみならずテレビドラマでも人気を博してきた『鬼平犯科帳』のようではないか。

さらに言うと、この短篇集はミステリ界の大ベテラン、三好徹の〈銀座警察〉シリーズを連想させてくれる。このシリーズも連作短篇集で、最初の『銀座警察25時』は一九八五年に刊行された。その後『銀座警察殺人課』(一九八七)、『銀座警察捜査線』(一九九〇)と続いていく。やはり各話で主役の刑事が替わる。

刑事の仕事。それをエンターテインメントとして書くのであれば、アクション・シーンは必要かもしれない。銃撃戦を期待する読者は多い。しかし一方で、地道な歩きの捜査、聞き込みのプロセスで感じる哀感も、刑事の姿だ。〈銀座警察〉シリーズにはそれが在り、そして『刹那の街角』にも在るのだ。

さらに香納諒一は、ハードボイルド・ジャンルにこだわりを見せなくなってくる。『タンポポの雪が降ってた』(二〇〇一)はきわめて普通小説に近い、ミステリに対し距離を置いた短篇集だった。

二〇〇〇年代に入ってから、この作家はバリエーションを拡げている。

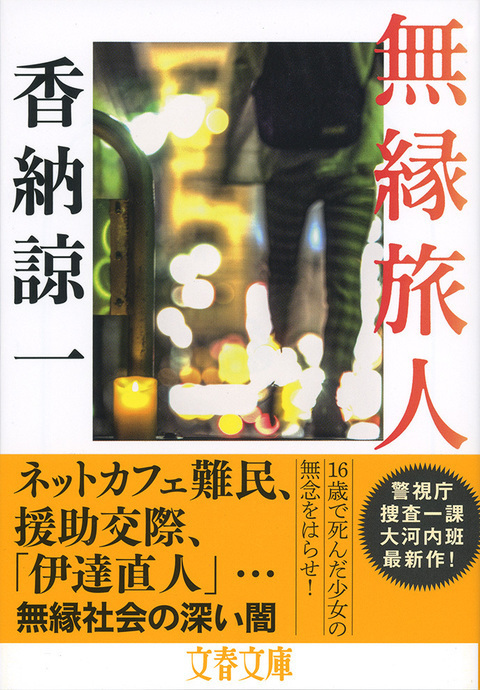

さて、本書『無縁旅人』は、そうしたバリエーションの豊かさを感じさせてくれる小説だ。二〇一四年に刊行され、今回文庫化された。

前述の『刹那の街角』と重なる要素がある。それでいて『贄の夜会』(二〇〇六)の主人公が再登場しており、『第四の闇』(二〇〇七)のような社会性も持っている。

『贄の夜会』は香納諒一の代表作の一つだ。宝島社の『このミステリーがすごい!』で七位をマークし、好評を得た。主人公は警視庁捜査一課の部長刑事・大河内茂雄であるけれど、盛りだくさんのストーリーである。猟奇殺人が描かれ、殺し屋が登場し激しい銃撃戦、さらに人情風味漂う恋愛も描かれ、かなり贅沢なエンターテインメント小説なのだ。

しかし『無縁旅人』は違う。同じく大河内が主役なのだけれど、捜査の手順は淡々としている。作者は『贄の夜会』と同じようなものを書きたくなかったのかもしれない。