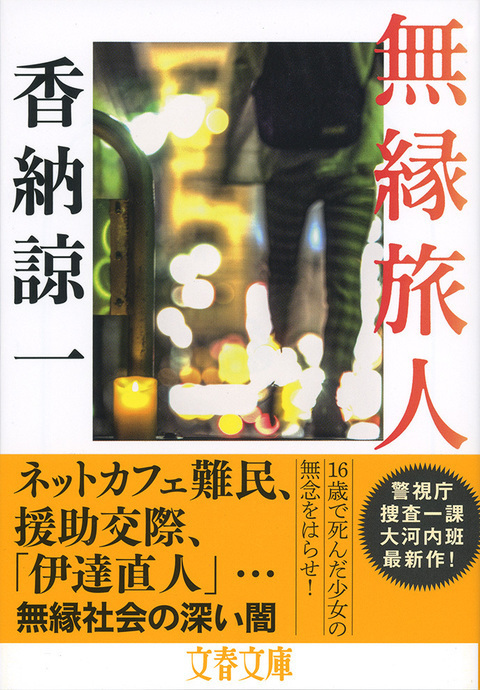

ストーリーで強調されるのは、無縁社会だ。マンションの一室で、十代後半と思われる女性の死体が見つかる。後頭部から出血していた。何者かに殺害されたのは、間違いないだろう。

小林係長がリーダーの班でデカチョウを務める大河内は、部下たちと一緒に捜査を進める。その過程で明らかになってくるのは、被害者の絶対的な孤独だ。

実家を家出し、ネットカフェで生活を送るようになっていた。さらに調べていくと、そうしたネットカフェ難民を支援し、相談相手になるNPOの存在も、被害者がどうして家出しなければいけなくなったのか、その理由も大河内は知っていく。

『第四の闇』は、インターネットの自殺勧誘サイトを主軸にした作品だった。社会全体の裏に確実に存在するダークさに、香納諒一は目配りをするのだ。

華やかさを目指す姿勢は美しく、可愛らしい。しかし人間の内面は苦悩、暗さとも不可分である。つまり、明るい態度には演技も含まれている。苦悩、暗さを見ないようにごまかすのではなく、むしろ見つめることが小説家の役目だろう。香納諒一はその役目に忠実だ。

家出してネットカフェなどでうろうろし、結局は殺されてしまった被害女性はあまりに悲惨である。大河内は今の社会で、いかに他人と無縁に生きている者が少なくないのかを知る。真犯人を見つけ出すための捜査は、どうしても無縁社会の実態を知るプロセスにもなるのだ。被害女性の交友関係を探れば、そうならざるを得ない。

ただし興味深いのは、いったん家を出ながらも、その被害女性がうろうろしつつ多くの人とコミュニケーションをしようと試みているところだ。そこが寂しい。と言うか、大河内は寂しく思う。

無縁が平気な人間はいないだろう。かなり以前から多くの人が知るようになった引きこもり、ニートの生活は社会を拒絶して生まれたものではない。本当は他人とコミュニケーションしたい、という願いを抱きつつ一人でいるのではないか。

すなわち、本作の大河内は主役でありながら脇役のようなところがある。被害女性は物語の冒頭で死体になっているけれど、捜査で彼女の人生、孤独でありながら孤独にならないように人と接触し続けた熱意が浮かび上がってくる。読んでいるうちに、この女性が主人公のように思えてくるのだ。

『刹那の街角』、『贄の夜会』、『第四の闇』を経て、この作家は風格をものにしたようだ。

人は誰しも自分が主人公の物語を演じて生きていると言えるけれど、血気盛んなのは二十代頃までだろうか。三十代、四十代となるに連れ、ほかの人の主人公気分も理解するようになる。大河内の、被害者を主人公と思いたい気持ちが、作品全体の落ち着きをもたらしているのだろう。

加えて書こう。二〇一五年刊の『刑事群像』では大河内と『刹那の街角』の刑事が共演している。なるほど、香納諒一はさらにバリエーションをふくらませているのだ、と思う。