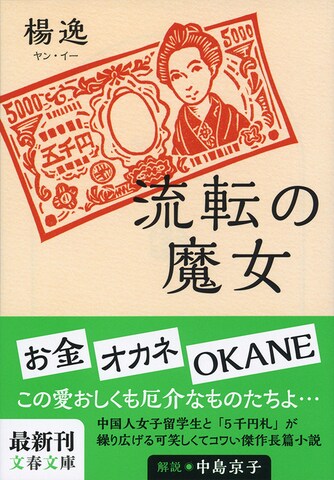

要人から愛人の手に渡り、麻雀の席に連れ込まれる「おせん」。そこでは、裁判官やら検事長が牌(パイ)をジャラジャラさせながら、「傷害致死罪の刑を軽くするつもりか」なんて話をしている。また別の場面では、局長やら総経理やらという金持ちげな肩書のおじさんたちが、「汚染が問題になって村人のほとんどが出稼ぎに行っちゃったところ」を「開発区にして、廃水溝を人工湖に改造し、真ん中に高層商業ビルを建設して」「金持ちがわんさかと集まりそう」な高級別荘を作るなどという、悪だくみめいた会話をしている。

その場で「おせん」はこの愛人からあの愛人へと所有者を変える。弟の手術費を稼ぐために身を売る女性秘書の手に渡った「おせん」、贋金の闇に抛り込まれ、毛沢東(中国元)やベンジャミン・フランクリン(米ドル)と出会う「おせん」、とうとうロシアへ流れていく「おせん」――。

現代版・樋口一葉ともいうべき林杏が、あいかわらず十円、二十円を切り詰めている間に、明治の才媛・樋口一葉の(写真の)コピーである「おせん」は、文字通り、桁違いの額の金の一部として右往左往し、こんな悲しい気持ちに辿り着いてしまう。

「ウチはお金。(略)人の手から人の手へ、臭い財布から臭いバッグへと渡り歩く」「ウチはこの腐りきった世界のために、回っている? それともウチらが回っているせいで、世界が腐ったのだろうか。それだったら、ウチの宿命は、天下を腐らせることにある、ということになるではないか?」

かつて、貨幣は人間の便利のために発明されたが、いまや人々は金の便利のためにこき使われていると言えなくもない。

すごいことに本書では、かなりの数に及ぶ登場人物が、一人の例外もなく、金によって酷い目に遭う。脇役的扱いだった大学の留学仲間の陳さんとバイト先の柏さんが狂っていく様子も悲しい。凄まじいのは林杏の故郷の両親に降りかかった金の災難で、王おばさんの火傷した皮膚が、金のためにどんな目に遭わされたかは、ホラーに近い。

林杏の目を通して、わたしたちの日常を怖いほどのリアリティで掬い上げる一方で、「おせん」の視線で描かれるのは、金がグローバリズムとボーダレス社会をもたらした世界のありようだ。

私がいちばん好きな場面は、偽中国元札の毛沢東が、偽ドル札のベンジャミン・フランクリンに向かって、いかに毛沢東がソ連の崩壊と「金のことしか考えない資本主義のロシア」の出現を予言したかを、自作の詩をもとに解説するくだり。この可笑しさは、なかなか他では味わえない。

お金――。この不可解な化け物を、自由自在に筆にかけてしまった「魔女」は楊逸さん、その人である。楊逸マジックに酔いつつも、背中にじっとりと汗を禁じ得ない。なかなか怖い読書体験だった。