――前作の「ワンちゃん」は、楊さんの処女作ですが、『文學界』の新人賞を受賞、芥川賞の候補作にもなって、とても多くの書評が書かれたり、多くの取材をお受けになりました。

楊 たいへん意外でしたね。精神的に何も準備をしてなかったこともあったけれども、「まさか」という感じでした。書き上げた時点で、調べたら、日本の文芸誌というのは投稿を受け付けない。これは困ったと思って、仕方なく、「やってみようか」と最後の手段として応募したんですね。でも、私は外国人だし、日本語に関してはまったく自信がなかったし……。

――たとえば、中国語で書き直して、中国で発表しようという発想はなかったんですか。

楊 なかったですね。「ワンちゃん」は日本人に向けて書いたんです、最初から。

――もちろん楊さんが日本語で書かれたということは、日本語が読める読者を相手にしているということですよね。

楊 そうなんです。内容から表現から何から何まで、全部日本人向けに考えて書いたわけだから、もし中国の文芸誌に投稿するなら、別のものを書かなくてはならないと思いました。

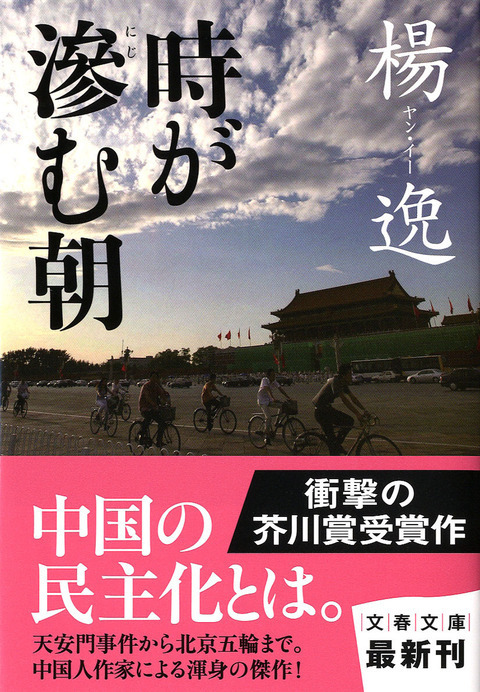

――そこは、とても重要なポイントですね。つまり、楊さんにとって、言葉の選択は読者の選択でもあるわけですね。「時が滲(にじ)む朝」も日本語でお書きになっている以上、日本の読者に向けて書かれたということですね。

楊 はい。

――作品の構想は、いつ頃から温めていらしたんですか。

楊 「ワンちゃん」で新人賞を受賞して、さあ次は何を書こうかというときに……。私は今まで四十数年生きてきましたけれども、いちばん鮮やかに記憶に残っているのは、天安門事件の頃のことです。来年でもう二十年になります。

――天安門事件は一九八九年ですからね。

楊 今になって考え直すと、いろいろ間違っていたなと思うこともあります。でも、本当に過去のことになってしまったんですね。だから、歴史の一ページとして、あの事件のことを書きたいと思いました。