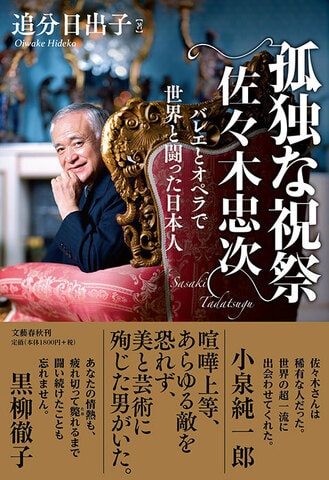

2016年4月30日、佐々木忠次さんは亡くなった。明け方、蝋燭の火がすーっと消えるように、息をひきとった。華やかな人生を生きた人だったが、誰にも気づかれず、ひっそり、ひとり旅立った。正直、佐々木さんらしいなと感じた。

佐々木さんを想う時、二つの言葉が真っ先に浮かぶ。華やかさと孤独、である。対照的なこの二つが、この人の人生にはずっと寄り添い、貼りついていたように思われる。

佐々木さんは「インプレサリオ」であることに強い矜恃をもっていた。日本では馴染みのない言葉だが、欧米では、すぐれたプロデューサーでもある興行師に与えられた言葉である。孤高の指揮者カルロス・クライバーをいち早く招き、不可能といわれたミラノ・スカラ座の壮大な引っ越し公演を16年間の交渉の末、実現させた。以降、日本の劇場を歓喜と陶酔で満たす豊饒な祝祭空間へと変え続けた。

他方で、東京バレエ団をたちあげ、天才振付師モーリス・ベジャールにバレエ作品「ザ・カブキ」をつくらせ、1986年にはパリ・オペラ座はじめヨーロッパの五大オペラ劇場に乗り込んだ。創立22年目の極東のバレエ団が、だ。すべてが佐々木さんの夢であり、その夢を粘り強く実現させた。佐々木さんは、正真正銘、執念の人だった。そしてその夢に、多くのダンサーやスタッフを巻き込み、彼らに思いがけない夢の地平を見させた人でもあった。

この本は、そんな佐々木さんの、走り続けた、闘い続けた人生をご本人と50人近い人々の証言を基に描いたものである。バレエとオペラの話ではない。バレエとオペラに身を捧げ、世界と闘った日本人の話である。経済も文化もまだ二流と見られていた極東の国からの挑戦は、当初、嘲笑と奇異な視線に晒され、日本の外交官も冷たかった。しかし世界が次第に佐々木さんを認めていき、日本人たちの活躍を賞賛していったことが思いのほか誇らしく嬉しく、その闘いをもっともっと知ってもらいたいと思ったものである。

結局、佐々木さんは海外での高い評価に比べ、日本ではその業績はさして広く知られることはなかった。それは佐々木さん自身のシャイで、孤立していきがちな性格も起因していたかもしれない。

疾走するように生きた佐々木さんは最晩年、一日ベッドに臥し、もう喋ることもできず、刻が止まったような時空間をたゆたうように過ごしていた。人生とは、残酷な帳尻あわせをするものだなと、私は思ったものだが、そんななかで、佐々木さんは自分の闘いの足跡を書き残したいという強い思いに駆られたのだと思う。その思いが私のところにやって来たのだと思っている。

私が佐々木さんに初めて会ったのは2000年。3ヵ月ほど取材に通い、雑誌「AERA」の人物企画「現代の肖像」の記事を書いた。その記事を非常に喜び、人に配っていたことなど、今回の取材過程で初めて知った。

陽気で人並はずれて気配りの人の一方で、佐々木さんは自分の本音をほとんど漏らさない人だった。誰にも相談しない人だった。思いを時に吐露したのは、彼の黒い手帳にだけだったのではなかろうか。30余年にわたるこの黒手帳を見せてもらえたことが、今回の取材でとても大きな力となった。毎日、癖の強い文字と睨み合い、あれこれわからないことを質しているうちに、佐々木さんと対話しているような気がしたものだった。

それにしても、佐々木さんのまわりには、次から次へとドラマが起きた。ベジャールはじめ魅力的な人物も数多く登場した。佐々木さんの人生に退屈はなかった。

そんな作業の日々、時折、夕暮れ時などに、ふと空を見上げて、思わず呟いてしまったものである。スゴイね、スゴイよ、佐々木さんは……。

この本が、少しでもそんな佐々木さんの闘いの一端を伝えられることを願うばかりである。