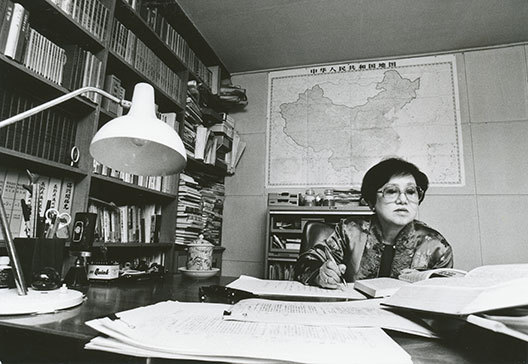

国民的作家・山崎豊子の骨太な作品群の根底には、毎日新聞に勤めながら遭遇した大阪大空襲の体験があった。回想録刊行を機に、秘書の野上孝子さんが、新資料「戦時下の青春」日記発見の経緯から、取材の喜び、先生の情の深さまでを語りつくす。

※(前編)はこちら

『白い巨塔』のラストシーンに加筆したわけは

――秘書としての喜び、やりがいを改めて振り返ってみると?

まずは、取材で外国へご一緒できたことです。知らない世界を垣間見て、視野が開かれました。なにより、先生のような怪物に接していられたこと。見たこともないような姿を次々と見せてくれる楽しみがありました。

二番目には、取材を通じて、医学界、銀行、商社など、さまざまな世界のきわめて優秀な方々から教わることに、素朴な喜びがありました。

――野上さんが秘書になられた時期と、デビュー作『暖簾』以降、生まれ育った大阪・船場を舞台にしてこられた先生の小説の転換期が、重なっていたのですね。

転換点でしたね。先生は執筆するために、具体的で、リアルな事柄を必要とされる。「ディテールが私には大切なんや」とおっしゃる。「それなら、自分たちで取材しましょう」と申し上げました。先生は自分が知りたいことを相手から引き出すまで、とことん粘る。思うような答えが出ないと、「あの人は肩書きばっかり」と相手のせいになさる。本当に自分中心です(笑)。常識はずれの質問もぶつけましたが、即座に答えを返してくださるのは、やはり相手がすごい方だったから。だから皆さん、後に次々とトップになられました。

――一番印象深く覚えておられる方はどなたですか。

瀬島龍三さんです。あんなに見事に、自分の役を演じる方はいなかった。いろいろ取材をさせていただき、企業のトップの方々にもお目にかかりましたが、戦争の時代、国家と背中合わせに生きてこられた方の迫力は格別でした。

――とくに愛着深い作品は何ですか。

好きなのは『白い巨塔』と『大地の子』です。『白い巨塔』は、患者を軽んじてきた財前五郎が、最後は自分もガンで倒れるところに、人間もう少し慎みを持たなければいけない、という先生の思いをストレートに感じることができました。

――そのラストシーンに「何かが足りない」と先生が直前になって言い始めたそうですね。

死後、枕の下から出て来たのが「最高裁上告理由書」だけではあまりに財前は救われない。最後に医師としての良心を取り戻させたいと、設定になかった遺言書を加筆すると聞いて、この時期、公私にわたっての苦しみを経験されたためか、先生の内面の変化を知り、感慨深いものを覚えました。

先生と私の間では、小説をめぐって、しみじみ語りあうような機会はありませんでした。連載が終わったら、「終わった終わった! 出獄だ!」と廊下を飛び跳ねるばかり。男の人だったら、お酒を飲みに行くところじゃないですか。

――先生は、お酒は召し上がらなかったのですね。

そうです。文壇のパーティなどもお嫌いで、「お酒も飲まれへんのに、突っ立って、お愛想ばっかり言い合って、なんの足しにもなれへん、疲れるだけ」と(笑)。その代わり、いろんな業種のトップの方たちが情報交換をしているお座敷に招かれれば、それはもうネタの宝庫です。先生は行き先を間違えない。

「もう辞めさせてください」「なに寝ぼけたこと言うてるの」

――辞めたいと思ったことはありますか。

「もう辞めさせてください」と何度も申し出ましたが、「なに寝ぼけたこと言うてるの」と一喝されて終わりです(笑)。あまりに腹が立つと、家へ帰る。先生からじゃんじゃん電話がかかってきて「早よ、戻ってこい!」。「厭です!」と叫んで、電話をトイレへ入れてしまう。すると、家までやってきて、ドアをばんばん叩く。隣の人が「警察呼びましょうか?」と心配してくれました(笑)。

――そういえば、「今、野上がストライキ中」と先生が担当者に電話かけてこられたこともあったようですね(笑)。それでも、先生の元へ帰られたのはなぜですか。

取材させていただいた方から、なんだ、こんなもんか、と思われるのは絶対厭だ、という一念でした。お忙しい方々が無理をして時間を空けてくださり、お話を聞かせてくださった。そのことに、恩を感じるほうなんですね。先生のためとか、原稿が落ちて誌面が白くなるなんて、知ったこっちゃない(笑)。出来上がった小説を読んで、よかったと言っていただけると、ああ、よかったなあ、という気持ちになるだけのことなんです。また、先生には情が濃いところがあって、すべて許してしまえました。

――具体的なエピソードを教えていただけますか。

以心伝心でわかることでした。たとえば、私の父が亡くなったとき。もちろんこちらも大人ですし、高齢ですから仕方ないのですが、こちらの手を握り締めて、「これからは私を頼りなさい」と一緒になって泣いてくれる。弱ったときに敏感にわかってもらえて、情で癒してくださった。目下のひと、たとえば家に来てくれるお手伝いさんにも気を遣って、情をかけられていました。それは、芦屋など阪神間のお金持ちの方々と、ミナミの大阪商人との大きな違いだと思います。住み込んで朝昼晩の食事を共にしながら働く人たちの境遇を理解し、温かみのある言葉をかける。そんな情のこまやかさが、先生にもありました。

――それが、先生の座右の銘にも現れているんですね。

色紙は固辞されることが多かったのですが、乞われると、『暖簾は商人の命』か『努力する限り、人間は迷うだろう』(ゲーテの言葉)のどちらかを書いておられました。迷いが生じるのは、絶えず努力しつづけているからだ。実に先生らしい言葉だと思っています。