この十数年の間で、インターネットは驚くべきスピードで人々の間に拡散し、浸透した。それとともに個人の情報発信も容易になった。人々はハンドルネームという「仮面」を被りながら、日々の生活の細部や「内面」を、自らが撮影し、あるいは自らが描いたイメージとともに吐露し、他の人々もその「つぶやき」に匿名で、瞬時に反応することができるようになった。しかも、それらの過程をすべてその目で見ることができるのである。ネットの大海のなかでは不謹慎な欲望も簡単にかない、不注意な一言でそれまで築き上げてきた信頼が一瞬にして失われる。ネットを流れていくのはイメージも含めてすべてが「記号」、すなわち「言葉」である。時間や空間の壁を乗り越えて、あらゆる人があらゆる人とつながり合うことが可能になった。

「言葉」を使うこと、あるいは「言葉」の変容に対してきわめて鋭敏な感覚をもっている長嶋有は、無数の短い「つぶやき」が積み重ねられ、その度ごとにさまざまな関係が構築されては消滅してゆくツイッターを舞台に新たな小説を書いた。特にこの日本で、ツイッターの功罪が大きく論じられるようになったのは、2011年3月11日の東日本大震災以降のことであろう。携帯電話網が役に立たず、テレビや新聞の報道が行き届かないなか、かろうじて「つながり」が保たれていたのがツイッターだった。人々は他のメディアが機能不全に陥るなか、ツイッターを通じて多くの貴重な情報を得、多くの貴重な「言葉」を得た。もちろんそれとともに、同じくらいの、あるいはそれ以上の、根本的に誤った情報や聞くに堪えない罵詈雑言や中傷の「つぶやき」にも埋め尽くされていたのではあったが……。

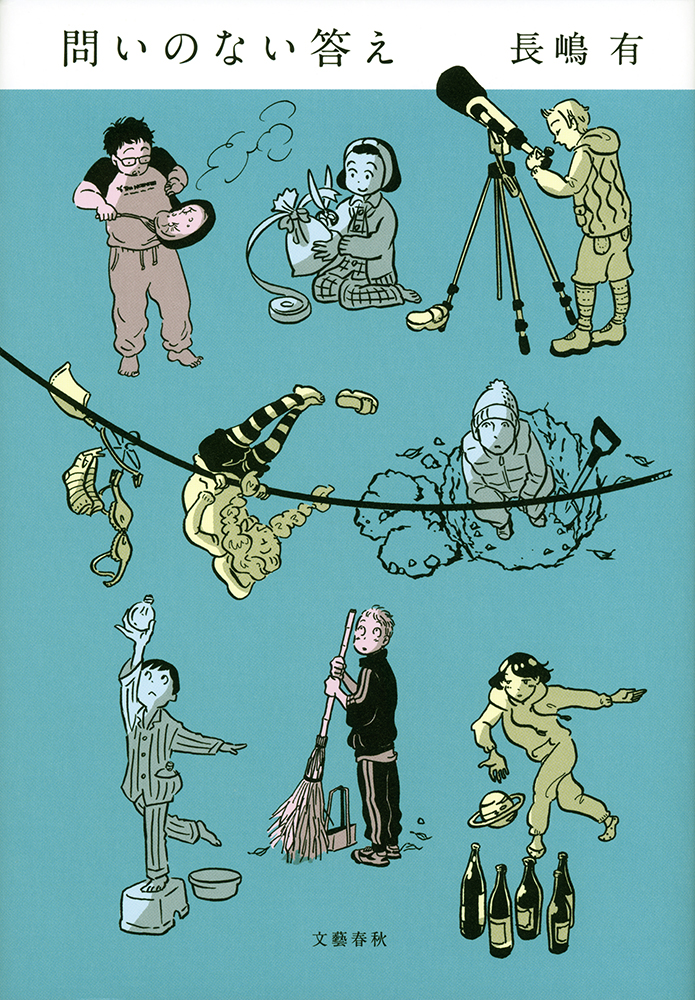

長嶋が新たな小説のスタートラインを引くのは、震災の直後からである。いくぶんかは現実の作者のイメージが投影された物語のなかの登場人物、作家のネムオはツイッターを通じた「言葉遊び」を始める――「地震のあった三日後、ネムオは仲間と『それはなんでしょう』という言葉遊びを始めた。よく分からない質問に、無理矢理回答する遊びだった」。たとえば、「どうしますか?」という質問が提出される。なにがどうしたのかはいまだ分からない。分からないまま、それぞれが答えを出していく。答えがほぼ出揃ったころで質問の全体が明かされる。1つの質問に無数の回答が与えられる。そこには思いもかけなかった「言葉」と「言葉」の出会いが実現されている。 まさに「問いのない答え」が連鎖していくことで、さまざまな人と人の出会いも「つぶやき」を介して、その「つぶやき」の積み重ねのなかで実現していくのである。

震災による荒廃に抗するために長嶋が選んだのは、震災をリアルに描くことでもなく、寓意的に描くことでもなく、誰にでも容易に実現可能な他愛もない「言葉遊び」を通じて、その後の変化を、多くの視点の分岐と総合によって実験的に記録していくことだった。そうした主題と手法こそ、長嶋が選んだ作家としての倫理であったはずだ。ネムオが始めた「言葉遊び」について、長嶋は、別の登場人物にこう述懐させている――「余震に脅えていたときにこの言葉遊びが始まった。気晴らしの必要な人だけ参加してくださいとネムオは呼びかけていた。ツイッターに熱心な友人に誘われて参加してみて、その友人よりも耽溺した。真っ黒い波がひいて大きな漁船が畑に横たわる、言語がおかしくなったような状況で、言語を無茶苦茶にする遊びに気晴らしどころか全力で取り組んだ」。

「言葉」が人を集め、「言葉」が人を別れさせる。ネットではその出会いと別れが同時に重なり合う。『問いのない答え』という小説もまた、はじめは固定されていた物語の視点がその進行とともに多様化され、重層化されていく。新たな「言葉」の環境を探るためには小説もまた新たなスタイルを取らなければならないのだ。「言葉」は現実の被災地に届くとともに虚構の「個性」をも発生させる。そしてそこには肯定的な側面ばかりでなく、否定的な側面ももちろん存在している。長嶋は、ネットの掲示板で「問いのない答え」を出し続けた挙げ句、無差別殺人事件を引き起こした現実の人間、加藤智大の「言葉」を繊細にトレースしてゆく。そして登場人物にこう呟かせる――

「言葉遊びという平和そうな無邪気な行為に、急にグロテスクなものを感じ取ったのだ」、あるいは「今、加藤の掲示板とほとんど同じ手段で、大量の言葉で、我々は必死に遊んでいる」とも。

リーダブルで微笑みを誘う物語でありながら、「言葉」の新たな状況に鋭く切り込み、その可能性と不可能性、喜劇と悲劇を浮き彫りにした意欲的な作品である。