■逆襲

東京中央銀行の子会社である東京セントラル証券。その営業企画部長が、現在の半沢直樹のポジションだ。銀行で顕著な成績を残しつつも、暗黙の掟の数々を破り、何人ものお偉方――顧客よりも銀行の理念よりも私欲と保身を重視する連中だ――に煙たがられ、出向させられたのである。

その半沢に、急成長中のIT企業、電脳雑伎集団の平山社長夫妻が一つの依頼を持ち込んできた。同業の東京スパイラルを買収するためのアドバイザーになって欲しいというのだ。このビジネスを成功させれば、東京セントラル証券に巨額の手数料が入る。だが、親会社の庇護のもとに活動してきた東京セントラル証券には、この分野での実績はなかった。そこに懸念を覚える半沢だったが、部下の諸田を中心にアドバイザーチームを発足させることにした。半沢同様に銀行からの出向者である諸田は、東京セントラル証券の生え抜き社員であった電脳雑伎集団担当の森山をチームには加えず、同じく銀行からの出向者である三木を投入し、チームを編成する。買収ノウハウもないなかで、依頼主の知識よりも銀行出向者という経歴を重視したチームは、半沢への報告もおろそかにしたまま時間を浪費し、電脳雑伎集団から愛想を尽かされるという最悪の結果を迎えてしまう。社長から責任者として糾弾された半沢だったが、その後、この失態には裏があったことを知る……。

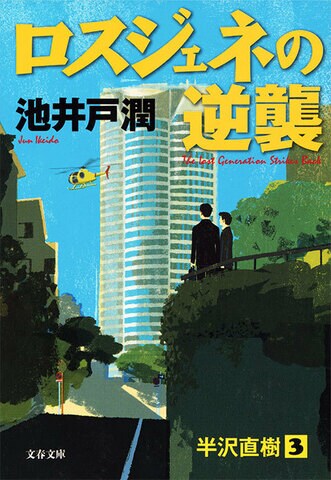

従来の二作品にもまして、この『ロスジェネの逆襲』は刺激的な長篇ドラマに仕上がっている。

とにかくストーリーが波乱に満ちていて素晴らしいのだ。もちろん池井戸潤の作品であり、しかも《半沢直樹》シリーズであるからして人物造形はしっかりしている。その土台の上でのストーリーの魅力なのである。

電脳雑伎集団は何故、企業買収経験の浅い東京セントラル証券に巨額の買収劇のアドバイザーを求めてきたのか。東京セントラル証券の失態の裏では誰が糸を引いていたのか。その糸を操っていた巨大な敵に、半沢はどう立ち向かうのか。そしてその“全面戦争”の帰結は……。読者の関心を掻き立てるエピソードが冒頭からいくつも散りばめられ、それらのエピソードを節目として、物語は読者の予想を心地よく裏切る形で進んでいく。まずはそれだけで十分に一級のエンターテインメントなのだが、この小説に登場する“敵”の造形が、本書をそれ以上に魅力的な存在としている。未読の方のために詳述は避けるが、とにかく敵の設定が大胆なのだ。しかも、彼らの仕掛けが周到極まりない。しかも、自分の欲のためには他人のプライドも人生も踏みにじることを厭わない。そんな仕掛けなのである。その強大な敵の大がかりなプランに対して半沢直樹がとった作戦は、それ以上に大胆。唖然呆然とする対抗策なのである。しかしながらその策は、いかにも半沢直樹らしい。前例や社内の常識にとらわれず、顧客に対して金融機関としてなにをするのが最適か、という観点での選択であり、読み手として喝采を送りたくなる選択なのである。

池井戸潤はこうしたかたちで読者を愉しませつつも、全体としての企業買収劇という大きな枠組みはきっちりと維持している。つまり長篇小説としては、幹が全く揺らいでいないのだ。枝葉である個々のエピソードと幹とのバランスが絶妙なのである。それ故に、読み手としてはページをめくる手を止めようがない。

しかもこの『ロスジェネの逆襲』では、従来作品では薄かったギャップへの言及も施されており、物語の緊張感を高めている。

そのギャップとは、出向者と生え抜きの間のギャップであり、世代間のギャップである。

前者のギャップは、前述したように本書の冒頭のアドバイザーチーム編成の場面からくっきりと示されている。プロパーの担当者を押しのけて花形チームの一員となった出向者、そうしたチームを編成した出向者、その編成を最終的には認めた出向者(半沢だ)。こうした銀行からの出向者の横暴に対するプロパー社員の赤裸々な心が、森山の口を通じて読者に伝えられる。森山からすれば半沢も他の面々同様、銀行側の人間なのである。従来の半沢は、東京中央銀行において旧産業中央銀行と旧東京第一銀行という合併前の銀行の対立構造のなかで己の信じるものを貫いてきたのだが、森山からすればそれは所詮銀行のなかでのこと。その突き放した視点がシリーズ読者にとっては新鮮である。また、森山の認識が、その後の半沢の行動を目(ま)の当たりにし、さらに会話を重ねるなかで変化していく様も本書の読みどころの一つである。その会話を通じて、読者としても半沢の心を知ることが出来て嬉しい。