水生大海(みずきひろみ)はレッサーパンダのような小説を書く。

一見、可愛くてとっつきやすい。だが近寄ってみると――腹が、黒い。

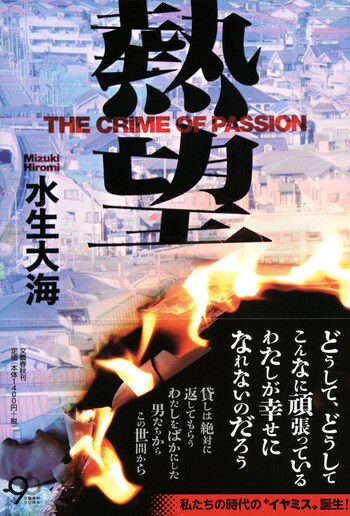

『熱望』も冒頭は身近でとっつきやすい話に思えた。背伸びをしない、等身大のユーモラスな筆致で綴られるから尚更だ。しかし読み進むにつれ、レッサーパンダの腹のように「黒さ」が際立つのである。

物語は31歳の女性、春菜が結婚詐欺に遭った場面から始まる。結婚相談所のパーティで知り合った男性からカモにされたのだ。

次の恋人(この成り行きがまたイタくて面白いのだが)と別れるとき、相手が手切れ金を払ったことで春菜は思いつく。自分は男から利用され捨てられてばかりだ。だったらその分を返してもらう資格があると、男から金を騙しとることを考え始めるのである。

最初は軽い気持ちだったが、犯罪が犯罪を生み、それを隠すためにより大きな罪を犯し、露見し指名手配され逃避行の日々、そしてさらに深みに――というのを一言で言えば「転落」ということになるのだろう。その意味では本書は、ひとりの女性の転落を描いた小説と呼んで間違いではない。

しかし、やや風合いが違う。

ここには「転落」につきものの悲愴感がない。後悔も懊悩も贖罪もない。かといって、悪女と呼ばれるような凄みもない。わがままで自分勝手ではあるが極めてありふれた女性(読みながら、こういう人いるなあと感じるはずだ)が、「なんでこんなことになっちゃうのよ」とばかりに、行き当たりばったりに犯罪に走るのである。その描写がとにかく読ませる。

なぜ悲愴感がないか。春菜は自分が悪いとはまったく感じていないのだ。あんなことやこんなことがなかったら、自分はもっと幸せだったはず。今こんなことになったのは、あの人やあの人のせいで、自分に責任はない。自分を正当化するための言い訳ではなく、本音でそう思っているのがわかるからすごい。そこには一切の迷いがない。だから妙にからっとしている。