笑えるほど自分が好き

この春菜の性格を見事に表現した、作者の巧さが光る場面がある。春菜がプチ整形をしてまぶたを二重にしたときの彼女の言い分だ。

「わたしの目はもともと二重なのだ。だけどちょっとばかり奥まっていて、まぶたの脂肪でちゃんと見えなかっただけ。それを直したにすぎない」

このエピソードには唸った。犯してしまった罪を少しでも正当化するためにあれこれ理由をつけるというのはよくあること。しかしこれは違う。そもそも春菜というのは、何につけ自分に都合のいい解釈を無意識に作り上げる人間なのだということが、この一節ではっきりわかるのである。

春菜のやっていることに気付いた人物が彼女に「きみは本当は優しい子だし、気配りもできる子だ」と諭す場面での彼女の返事がふるっている。あろうことか「もちろんよ!」と返すのである。なんだこの女は!

そんな優しくて気配りもできる自分が、人に騙され金に困っているのはおかしいじゃないか。それが春菜の論法なのである。前述の二重まぶたと一緒だ。もともと二重(幸せ)のはずなんだから、ちょっと直してあるべき姿にしたにすぎない、と。

ここまで来ると、いっそあっぱれだ。ヒロインの突き抜けたエゴが、逆に面白くなってくる。ひどい話なのに一周して笑えてきたほどだ。

――と同時に、怖くなる。なぜならこの論法には覚えがあるから。

仕事でミスをしたとき「だって確かにこう聞いたのに」と人のせいにしたことはなかったか。他人に一方的に期待し、それが叶わなかったとき理不尽に恨んだことはなかったか。

自分にもある、そういうエゴ。春菜は決して特殊なキャラではないのだ。生まれついての犯罪者でも希代の悪女でもなく、ただ他人より少しばかりエゴが強く、少しばかり思慮が浅く、そして少しばかり行動力のある普通の女性に過ぎない。それがリミッターがはずれ、針が振り切れ、開き直るとこうなるということを、本書は見せてくれている。彼女の犯罪はすべて行き当たりばったりだ。けれど、だからこそリアルで、先の読めないスリルに満ちているのである。

普通の人が一線を超えた途端に加速度的に暴走し普通ではなくなってしまう、その描写に圧倒された。春菜から目が離せなくなる。とことん見届けたくなる。それは彼女のエゴが突き抜けているようでいて、実はリアルで身近だからに他ならない。

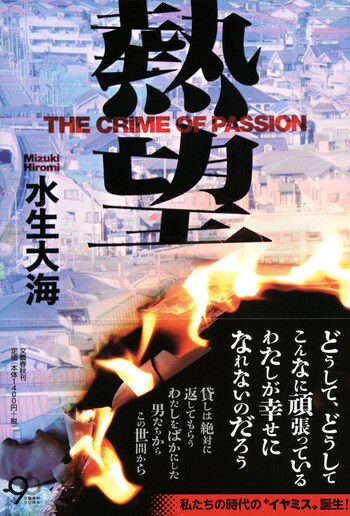

ノンストップサスペンスにして、この腹黒さ。水生大海の真骨頂だ。