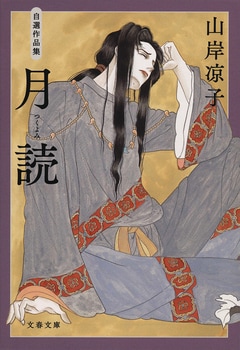

山岸涼子さんが、かの白き指先でひらひらと編まれた自選作品集である。

マフラーを編むのかセーターを編むのかを決めずに編み始めてしまう人はいない。まず編む意志がくっきりとあってものが形を成す。ではこの本はどういう意志の元に編まれたのだろうか。

この本をひとつの言葉でくくるのはそう簡単ではない。恐怖もの、恋愛ものといった既成のジャンル分けの用語はこの一冊に対しては意味をなさない。もし大変にがさつで勇ましい人がいたら、「心理ミステリー」なんていう名をこの本につけて澄ましていられるかもしれない。それでは本が気の毒だ。

この本のテーマは「迷い子」である。デパートで迷っているわけではない。生きるというその路上において、たった一人でぽつんと立ちつくしている子どもたちがここには描かれている。

「天人唐草」の主人公響子も迷い子の一人だ。この子は生きるのがヘタだ、と自信喪失を重ねながら育っていく。しかし実はそれは彼女の錯覚に過ぎないのだ。響子の父親は父権制社会の亡霊を背負って立ったような男で、戦前のモラルや価値観が紋付ハカマを着た、といった存在だ。そんな古風な父親に、響子は何とかほめられ、可愛がってもらおうとする。そのことごとくが裏目に出る。“イヌフグリって何?”と無邪気に尋ねる響子に返ってくるのは、「女の子がそんな言葉を口にするもんじゃない」という父親の怒声だ。

この構図の下では子どもは生きにくい。育ちづらい。はたして彼女は父親のいう「失敗」を重ね、自信喪失し、内閉していく。そのせいでまた「失敗」を繰り返してしまう。彼女は学校でも社会でも、ネジのこわれた人形のように、カタカタ妙な動きでしか生きていけない。そんな響子が発狂に至るまでの、精神的外傷で綴られた自叙伝がこの「天人唐草」だ。

「ハーピー」。これはとてもよくできた、それこそ「心理ミステリー」だ。あれこれ野暮を言うのはやめよう。ただ、この作品の主人公が少しずつ内側から壊れていく、その背景にあるのは受験システム=世界からこぼれてしまうのではないかという不安だ。彼もまた迷い子なのである。

「狐女」の主人公理は九歳。早熟で悪魔のような奸智を秘めた子どもだ。しかし、その外殻は理の「武装」の結果に過ぎない。その外殻をくるりとむけば、裸の、柔らかい九歳の子どもの姿があるはずだ。母親を知らず、三界に家なき身となった彼には武装する必然があったのだ。

父親の血のつてをたずねてこの子は地方の素封家の家に転がり込む。土蔵、稲荷、冷たい廊下、冷たい大人たち。煤けた借景の中で、彼の「母親探し」が始まる。彼もまた迷い子なのだ。きりっとして泣きわめかないから誰も気づいてくれないだけだ。泣く前にこの子は、悪意と知恵とを武器に世界と対決しようとする。そして、ついに彼は母親を探し当てる。そして......。そして今度こそ本物の迷い子になるのだ。悲痛で、美しい物語。

「籠の中の鳥」。ここにも迷い子がいる。彼の名は融だ。彼は「鳥人一族」の末裔だ。盲目の祖母とたった二人、人里離れた山家に暮らしている。両親の顔を見たことはない。お祖母ちゃんは「飛べる」が融は「飛ぶ」ことができない。鳥人一族は飛ぶ能力なくしては生きてはいけないのに、である。そして頼みの綱のお祖母ちゃんもある日亡くなってしまう。融は飛ぶ能力もなく生きる術も知らず、無能な「子ども」のまま、裸の世界へぽんと放り込まれてしまうのだ。悪夢のような一瞬だ。凍りついた時間はやがて溶け始め、ゆっくりと流れ出す。しかし、時が流れるのは、この悪夢を反復し、展開させていくためでしかない。融はこの流れに添って、あいかわらず無力な子どものまま呆然として歩んでいかねばならない。

(ただこの作品は本編中唯一のハッピーエンドになっている。)

「夏の寓話」。ここまで読み解いていけば、もう何も言うことはないだろう。ここに登場する小さな少女は、「世界」そのものをすでにあらかじめ失ってしまっているのだ。まさに正真正銘、「迷っている」人である。

つまりこの一冊は五人の迷い子たちの、痛々しい道行きをそれぞれに描いた作品集だと言える。途方に暮れた子どもたち、泣く術さえも知らない幼子たちの迷宮巡りの物語である。山岸涼子さんはこの子たちに何かの救いを与えるわけではない。つき放して淡々と迷い子たちの呆然自失を描写していく。解決などないままに、ざっくりと凍った断面を見せて物語は終わる。この姿勢は作り手としてとても正しい。冷酷? ちがう。そんなことでは全然ない。冷酷なのは「世界」である。その巨大な混沌を前に、自失し立ちすくんでいる子どもたちがいる。手をさしのべる術などない。作り手はペンを握っているのだ。このペンを放して、手をさしのべてしまったら、その瞬間に作品は消滅する。見ること、作り手に許されるのはそれだけだ。「まなざし」が唯一与えられたものだ。だから作者とは、神のごとく無力なものなのである。

フィクション?

フィクションだから何なりとして迷い子を家路につかせてやれとおっしゃるか。なるほど、そういうものが好きな人にはそれ用の作家がいる。僕がそうだ。山岸さんを選んだあなたが悪い。僕なら「迷い子」をどうさばくか。見せてあげましょう。七、八年前に書いたラジオ・コント。

SE(風呂場の水滴などの音)

子・九七、九八、九九、ひゃ~く!やった。百数えたからお風呂出るよ、母さん。

母・だめでしょ。もっともっとあったまらなくっちゃ。

子・え、もっと?

母・そう。一万数えるまで出ちゃだめよ。

子・げ。

子・九九九七、九九九八、九九九九、いちまんっ。やった。一万数えたよ。

母・よおく我慢できたね。

子・ね、母さん。ひとつ聞いていい?

母・なに?

子・お母さんは僕のほんとのお母さんじゃないんでしょ。

母・ぎょっ! まあ、ほほほ、何言い出すの、この子ったら。

子・いや! ほんとのお母さんなら、子どもを一万数えるまでつからせるなんてことができるわけがない。お母さん、ひょっとして、妖怪コドモユデじゃないの。

母・よくわかったね。そういうおまえこそ、普通の人間の子なら一万数えるまでお湯につかっていられるわけがない。さてはおまえ、妖怪ユザマシだね?

子・けっけっけ。よくわかったね。......でも......。

母・どうしたの。

子・よく考えると僕たち、知らない同士でお風呂はいってたんだね。

母・今ごろ前かくしてどうする!

♪ちゃんちゃん♪

冗談はさておいて、だ。

フィクションが現実を見貫く「まなざし」に他ならない、ということを拒否なさるフィクション嫌いのあなたに。では現実なるものを開陳しよう。僕はこの五日ほど、新聞を眺めて迷い子探しをした。たったの五日ほどのことである。

一月十八日付朝日新聞朝刊。

福岡市近郊の十四歳の男の子が自宅マンションの八階から飛び降り自殺をした。即死だった。この子は「完全自殺マニュアル」(太田出版)なるノウハウ本を熟読していて、その教えに従って飛び降り自殺を選んだらしい。そのマニュアルには飛び降りについて、

「地上二十m、七、八階以上の高さから飛び降りること。落下地点に障害物がないこと」などをチェックポイントとしたうえで、この方法自体については、

「痛みも不安も恐怖もない。むしろ気持ちがいい」と説明している。

むしろ気持ちがいい? いったいどこの誰がそうおっしゃったのであろう。死者の霊でも呼んで聞いたのだろうか。

一月十九日付、同夕刊。

フロリダ州ウェストパームビーチ。十三歳の女の子がタクシー運転手を射殺した。殺した理由は、“運賃を払いたくなかった”からである。タクシー代は六ドルだった。

一月二十一日、同夕刊。

米児童擁護基金の発表。一九七九年から九一年までに五万人の子どもが銃によって死亡した。内訳は、殺人事件――ニ万四五五二人。自殺――一万六六一四人。暴発などの事故――七二五七人。etc。

ほら、迷い子の列だ。

みんなこの世界を前にして途方に暮れている。誰にどう話せばよいのか、彼等はその文法を知らない。唯一よく理解でき、信ずるに足るものが「自殺マニュアル」だったり、ピストルだったりする。これを現代に特有の「社会問題」だと取れる人は幸せな人だ。そうではない。これは古代から連綿と続いてきた、生の根源の問題なのだ。子どもたちはいつでも迷い子だ。それに対して、「大人」が手をさしのべる? ちょっと待ってくれ。大人とは誰だ。「天人唐草」に出てくる響子の父親のような人のことか。カニの甲のように価値観の鎧をまとって、自分に何とか形があることで、ほっと一息ついている、そういう人間のことか。たぶんそうだろう。そういう大人であれば、この一冊とは全く違う作品群を迷い子たちのために書いたろう。

「こう生きなさい」

と。ちょうど「自殺マニュアル」をネガからポジにしたようなものを、宗教、人生論、ビジネス書、どれもこれも装甲車の設計図を見せられているようなもので、生の不安とは本質的に無関係だ。そういったマニュアルに添ってヒエラルキーを登るゲームに熱中している人は五万といる。五万どころではない、この世界の「大人」のほとんどがそうだといっていい。彼らは「迷い子」とは無縁のように見える。迷い子に手をさしのべる力さえありそうに見える。

嘘だ。

連中はただ気づいていないほど愚鈍か、もしくは気づいていないふりをひたすらつくろっているに過ぎない。

「大人」など存在しない。大人と見えるものは、かつての迷い子が行き迷い生き迷い、とんでもなくまちがった道をたどってその先の砂の中の村に辿り着いた、そのなれの果てなのだ。愚鈍と忘却と教条だけが彼らに形を与えている。

山岸涼子は大人ではない。

彼女は秀逸な作家だ。秀逸な作家である限り、決して大人にはなれない。彼女もまた迷い子の一人だ。だからこの作品集には「まなざし」が存在するだけだ。道しるべはない。それが正しい。とてつもなく正しいと思う。

※本書は、一九九四年三月に文春文庫ビジュアル版として刊行された作品に加筆・編集し、新たなに山岸涼子特別インタビューを収録した新装版です。