公園でベンチに腰を下ろしたら、向かいのベンチにアメフト選手のような体育会風の白人の学生がいる。肉がパンパンに張っていてデカい。その隣には、おっぱいが小玉スイカほどもある黒人の女性が親しげに座っている。デカい声で談笑している。肉体も精神も、この国では「押せ押せ」である。アメリカでは、存在それ自体がバインバインなのだ。なぜこんなに太っているのか。なぜこんなに乳がデカいのか、ケツがデカいのか。なぜこんなに腕が太いのか。僕が出国直前までジムに通っていた記憶など、バインバインに弾き飛ばされてしまう。

どこもかしこも立体的。I miss you, 平面性。自分は2.5次元だと感じる。(p42-43より)

シャーシャーと紙を裂くような車の音。救急車なのかパトカーなのかわからない音。風が強かった。風の町だ。がらんとした町。ホームレスに見える通行人もいて、緊張し、注意が散漫になる。そのうちにショッピングモールに着く。スーパーを中心としてレストランやカフェも配置されている。明日の昼の分まで簡単に食べられるものを買っておく。入口にあるリサイクルボックスがうっすら生臭く臭っていた。だいぶ寒くなったので、厚手のパーカをはおっていた。

この風の強さでは、「霊」が立ち止まることもできないだろう、と思う。(p47-48より)

僕はアメリカで戦えるのだろうか。戦うべきなのだろうか。いや、戦いたいのだろうか。

バートルビーが繰り返し口にする「決まり文句」を思い出す。

──I would prefer not to. せずにすめばありがたいのですが。

どうにもtimid な気持ちだ。ある一線を越える手前に留まること。僕はいつも手前にいる。何かタガが外れて、その先へ行ってしまいたいという熱望があるにもかかわらず。(p53より)

境遇が異なる人への共感ではなく、入れ替わってしまうような感覚について考えている。共感とは無関係な、無関係性における入れ替わり。分身。

僕は以前から分身のことばかりを考えている。

いたるところで無関係性の結晶が燦(きら)めいている状況を、人は仮に「共感」と呼んでいるのではないだろうか。(p153より)

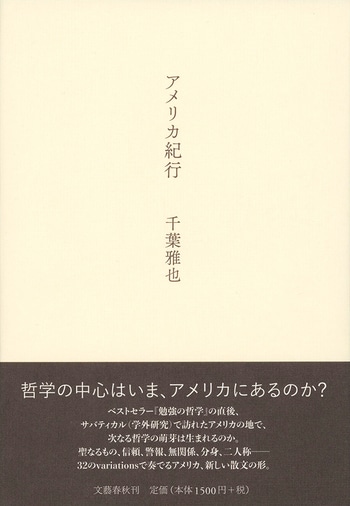

千葉雅也(ちば・まさや)

1978年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻博士課程修了。博士(学術)。専門は哲学・表象文化論。立命館大学大学院先端総合学術研究科准教授。著書に『動きすぎてはいけない―ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(河出文庫)、『別のしかたで―ツイッター哲学』(河出書房新社)、『勉強の哲学―来たるべきバカのために』(文藝春秋)、『メイキング・オブ・勉強の哲学』(文藝春秋)、『思弁的実在論と現在について―千葉雅也対談集』(青土社)、『意味がない無意味』(河出書房新社)。鼎談集に『欲望会議 「超」ポリコレ宣言』(KADOKAWA)がある。