あたしは今夜も、セグちゃんと駅を目指して歩く。

と言っても本当に歩いているのはあたしだけで、白い小型のセグウェイに乗ったセグちゃんは、狭く雑多な七條通(ななじょうどおり)を自在に進んでゆく。膝を使って巧みにバランスをとりながら、正面からやってくる黄色のタクシーや酔客の群をひらひらと器用に避けてゆくさまは、菜花畑に舞いあそぶ紋白蝶か、深海をただよう海月(くらげ)のようだ。

セグちゃんとあたしが本拠地にしている「野菜家(やさいや)」からほど近い中條通(なかじょうどおり)の屋台街を横切ると、日本人向けのスナックやクラブが目立つようになる。最近では、ちょっと洒落た雰囲気のバーなんかもちらほら見かけるようになった。あたしははるか前をゆくセグちゃんの背中を、痛む足で懸命に追いかける。

「ナガシマさん、いいんすかあ? 東京の奥さん泣いてますよ」

「うるせえ、どうせあいつ入国できねえしバレねえよ。むしろやるならいまでしょ!」

お好み焼き屋の向かいのスナックから出てきたカッターシャツ姿の駐在員が、日本のテレビでいっとき流行った予備校講師のポーズを真似しながら、赤ら顔で女の子の肩を抱いている。彼を冷やかしているのは、あたしも知っている中堅ゼネコンの二十代の駐在員だ。お互い気づいているけれど、見てみぬふりで通り過ぎる。

はるか五十メートル先をゆくセグちゃんは、もう七條通の入口近くの「銀だこ」の前にいる。セグちゃん。セグやん。ときにセグウェイさん、とも呼ばれる彼と愛用のセグウェイの関係は、もはや「からだの一部」という段階を超えている。

「ジンさん、ゆっくりでいいっすよー」

セグちゃんが足、もといセグウェイを止めて、後方のあたしに向かって叫ぶ。

「言われなくてもゆっくり行くよ。俺、今日マジで足ヤバいし」

昼間、摂氏三十四度という酷暑のなかゴルフをしたせいで、あたしの両足の筋肉は、ぴくぴく痙攣するほど張っている。日焼けのほてりと相まって、疲労は限界に近い。

例年ならば日本人観光客であふれる時期だというのに、三月から外国人が原則入国禁止になったせいで、このあたりのひと通りはかなり少なくなった。スナックやクラブは、半分以上が看板の明かりを落としている。それでも、在台日本人は居酒屋やバーで相変わらず酒宴を楽しんでいるし、台湾人客の姿も多い。

大きなワモンゴキブリが、全身を黒光りさせながら路地を素早く横切って、側溝へと消えてゆく。どこから聞こえてくるのか、きゃきゃきゃ、とヤモリの鳴き声がする。南国の歓楽街独特の胡乱(うろん)な脈動を肌で味わいながら、セグちゃんを追い続ける。

あたしたちの目指す駅は、林森北路(リンセンベイルー)を左に折れて、まっすぐ四百メートルほど南に行った左手にある。駅にはもう、電車は停まらない。プラットフォームはおろか、線路すら敷かれていない。駅舎は朽ちゆくままに放置され、かつて真っ白に塗られていたはずの壁は、ところどころグラフィティに覆われてしまっている。

駅舎の前の歩道に、一本の老木が植わっている。老木は、初夏になると枝いっぱいに子供の手のひらほどの大きさの楕円形の実をつける。土芒果(トゥマングォ)というこのマンゴーを「在來種」とか「本地種」と呼ぶ台湾人も多い。ルビー色のアーウィン種や、黄金色(こがねいろ)がまぶしいペリカン種とちがって、土芒果の小さな実は、緑色のまま熟れてゆく。

「ジンさん、早く来て! めっちゃいっぱいあるよ」

一足先に駅舎の前に着いたセグちゃんのはしゃぎ声が聞こえる。やっと追いつくと、セグウェイから降りたセグちゃんが、たわわに実をつけたひと房を指差して「ほら、見てこれ」と笑っている。この笑顔に、あたしはめっぽう弱い。

セグちゃんの小さくて形のいい頭が、いまはあたしの肩の横にある。セグウェイから降りたセグちゃんと並ぶのは、好きじゃない。できるならば、あたしの身長をせめて一〇センチ、セグちゃんにわけてあげたいと思う。あたしの背があと一〇センチ低くて、セグちゃんの背があと一〇センチ高ければ、あたしはセグちゃんを見上げることができるのだ。

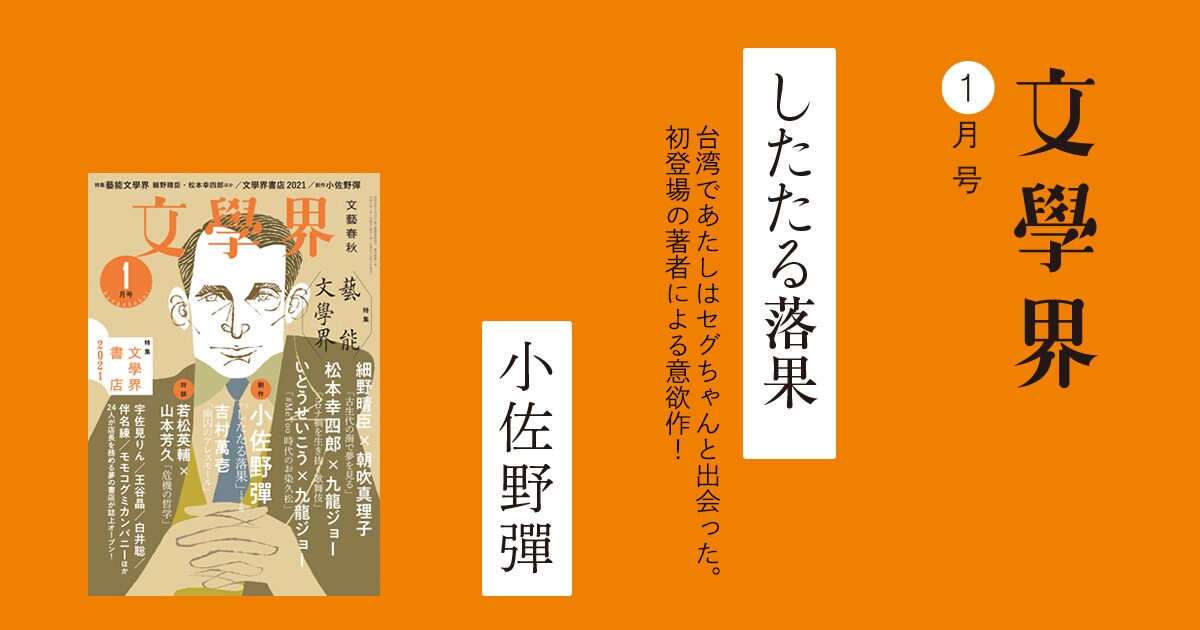

この続きは、「文學界」1月号に全文掲載されています。