〈センスを磨けば人生が変わる! 千葉雅也×東畑開人〉から続く

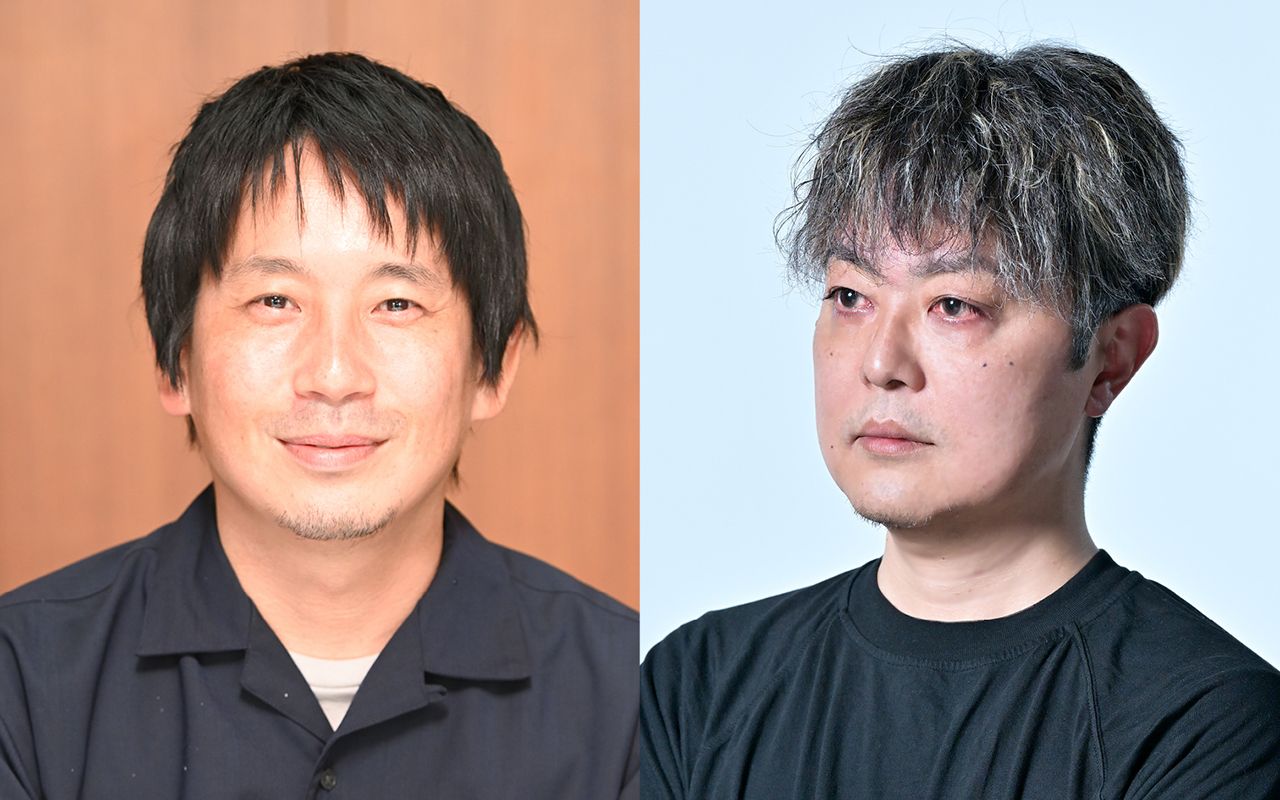

音楽、絵画、小説、映画など芸術的諸ジャンルを横断して「センスとは何か」を考える、哲学者の千葉雅也さんによる『センスの哲学』。「見ること」「作ること」を分析した芸術入門の一冊でもあり、『勉強の哲学』『現代思想入門』に続く哲学三部作を締めくくる本書は、2024年4月の発売以来、累計55000部のベストセラーに。

本書の発売直後、いち早く「読売新聞」の書評欄で書評を書かれ、最新刊『雨の日の心理学 こころのケアがはじまったら』(KADOKAWA)が話題の臨床心理士・東畑開人さんとの対談が実現。「文藝春秋」(2024年9月号)の対談を前後篇に分けてお届けします。

「時間を味わう」ことの大切さ

東畑 その実例の一つに「丁寧な生活」が挙げられていて、「丁寧にコーヒーを淹れることは、コーヒーを淹れる時間をサスペンスにしている。(中略)それは目的達成を遅延し、その「途中」を楽しんでいるわけで、まさにサスペンス構造です」と書かれていたのが印象的でした。

最近、美学者の青田麻未さんが書いた『「ふつうの暮らし」を美学する』(光文社新書)という本を読んだのですが、そこでは料理、片付け、掃除、散歩といった日常的な行為がいかに芸術的な体験であるのかが論じられています。読んで、けっこう元気が出たのですが、芸術から生き方を変えてみようと呼びかける『センスの哲学』に接続して考えられるのではないかと思いました。

掃除や通勤、散歩といった日常的な行為が芸術的な体験であることに気づく過程は「意味」を離れて、その行為に潜んでいた「リズム」に気づき、それを味わえるようになることではないかと。そう捉えると、うつの回復過程も似ている気がしてきたんです。うつのときに、これまで出来ていた顔を洗うとか、お化粧をするといった行為ができなくなることがあるのですが、回復してくるとできるようになってくる。何よりその行為自体を楽しむことができるようになる。人間にとって「時間を味わう」ことは、特別なことではなくて、実は日常生活を大きく支えているのではないかと思ったんです。

千葉 家事を効率的にするとか、目的を的確に果たすという行為にも、素朴な美的な味わいが出てくるという話は、僕も以前から考えてきたことです。神のような超越的なものを追求するのではなく、世俗的なものの中に何か大事なものを見つけることを僕は一貫してテーマとしてきたからです。世俗的なものの中に潜む大事なものを僕は「霊的世俗性」と呼んできました。

掃除をするときに美的に芸術的にやるのだ、と言って踊りながらやっていたら、掃除になりませんよね。部屋を綺麗にするという目的のために効率的に掃除をしようとすると、一周回って美しさが発生する。また、人間の身体運動には、必ず剰余が発生するから、掃除の動きに無駄が出たり、やり残しが出たりする。そのことも含めて、掃除する行為や部屋そのものにその人ならではの芸術的ともいえる味が出てきたりするのではないか。そんな風に僕は日常的な行為に潜む芸術性や、生活それ自体が持つある種の精神性について考えてきました。でも、こういうことを言い始めると、寺で修行をするときにまず最初は雑巾がけからだ、といった話に似てくるんですよね。

河合隼雄への反発

東畑 「まずは雑巾がけ」は、「習うより慣れろ」「まず形から入れ」といった日本文化論に通じているんでしょうかね。

千葉 ちょっとそういうところがある話かもしれない(笑)。

東畑 昔から「霊的世俗性」に意識的だったのでしょうか?

千葉 生まれ育った家庭環境がそういう感じなんだと思います。まず超越性を求める宗教がない。ないといっても完全に否定しているわけではありません。お正月やお盆といった、節目節目の年中行事は大事にしていました。だから、僕がテーマとしてきた「霊的世俗性」は戦後の日本の中産階級の生活から来ているのでしょう。

東畑 歳を取って、そこに回帰したのではなくて、ずっとそういう感じなんですか?

千葉 そこに批判意識がないわけではないんですが、基本的なあり方としてはそういう感覚がベースだと思います。

東畑 僕は変遷している人なんですよ。大学生ぐらいのときには、そういう世俗性に反発があって、それで中年になって戻ってくるという感じがしていて。千葉さんはそうではなかった。

千葉 反発もあったけれど、今述べたような生活感覚は基本的なものだったと思います。

東畑 具体的に僕の場合は、河合隼雄問題なんですね。僕にとっての90年代は河合隼雄の時代で、その日本文化論にとても惹かれながらも、同時に反発も覚えていたんです。たとえば、河合隼雄の箱庭療法です。

箱庭療法は、クライエント(患者)に砂を敷いた箱庭に動物や植物などの玩具を置いてもらって自己表現をしてもらうやり方です。西洋の箱庭療法だと、自分が抱えている葛藤を表現して、葛藤する気持ちを戦わせることで、心の問題を解決していくんですけど、日本では葛藤を対決にまで高めることなく、それぞれの要素を美的に調和させていく傾向があった。そのことを河合隼雄は、「日本人は葛藤を美的に解決する」と表現しました。

これは非常に面白いことなんですけど、同時に自分の世代だとそういう日本的感性みたいなのがリアルじゃなくなっていく感じがあったんですよね。若いと、主知主義みたいになっているんで、そういう雑巾がけ的なものがしっくりこない。

東畑 でも、精神科のデイケアなどで実際に働いていると、みんなでお花見に行って、きれいな桜を見て、一緒に食事すると心が修復されるのを実感してくるようになるんです。確かに河合隼雄は正しかったな、という感じにだんだんなってきました。それは生活の美的な次元がいかに得難いことであるかという感覚ですね。

千葉 それはわかります。

東畑 本当ですか。

「世俗性」に戻ってくる

千葉 一回反発を抱いても、やっぱりそれにリアリティがあるなと感じて、全面肯定するわけではないけれども、ある程度、受け容れていく。僕もそういう経過をたどってきましたから。ただ、ひとこと付け加えておくと、僕が「世俗性」と言うときには、「家族的共同体」を意味しているわけではありません。「世俗性」は「日常性」や「内在性」といってもよくて、それと対比させているのは、「超越性」です。ですから、世俗性と超越性の対立は、家族的共同体と個人のそれではありません。

河合隼雄の話を僕なりに言い換えると、西洋では問題が起きたときに対立をはっきりさせて、より高次の倫理を追求することで解決しようとするけれども、日本ではその手前の美的な次元で、よかれあしかれ非常に微妙なかたちでの秩序を作ることで解決しようとする。でも、それは何となく根拠が曖昧な儀礼的な秩序を作って、それに皆を従わせることになるから、批判すべきときもあるでしょう。

東畑 そうですよね。

千葉 それに対する批判も必要ですが、それを全部なくすと、相当殺伐とした世界になるのではないでしょうか。ネット上での対立や身も蓋もない効率化が、ある種の美的な儀礼性を無駄だ、不徹底だ、と批判してなくしていったことで、すでに相当寒々しい世界が出現している。だから、対立を明らかにして白黒はっきりつけるのではなくて、美的なものの周りを巡回しながら、会話や食事を愉しむ時間を共有することにも、深い社会的な意味があるのではないでしょうか。お花見に行く、同じ絵を見て、みんなで語り合うといったことをもっとできた方が、ギスギスしていない、より豊かな社会を築けると思います。

「センス」を磨くには?

東畑 芸術と生きることがひとつながりに書かれている『センスの哲学』を読むと、芸術によって生き方を変えてみようと思わされるのですが、それにはまず芸術を「意味」ではなく、「リズム」の次元で捉えることができなければならない。

こういうことについて、たとえば、子供のときからいろんなジャンルの芸術に親しむ必要があるんじゃないかと思う人も世の中にはおられるかもしれません。千葉さんご自身はそのような文化資本に恵まれなくても、あとから形成できると書いていて、そこは読者が知りたいところなのではないかと。そのための第一歩を踏み出すためには、どうすればいいのでしょうか?

千葉 もちろんある程度、色々なものを見なければなりません。でも同時に芸術作品がどのような「リズム」によって成立しているのかという芸術の仕組み自体を学習することが「センス」を磨くための近道になると思います。文化資本に恵まれた人は、量を鑑賞し、その「ビッグデータ」から芸術の仕組みを抽出し、「センス」を身につけていくわけですが、その抽出された結果を先に学んで芸術の体験にフィードバックすることもできる。

芸術家のいわゆる「作家性」をリサーチする場合も全部を見たり、読んだりする必要はありません。部分を見れば、そこに全体の構造が圧縮されているはずだからです。そこでその作家ならではの構造を掴めば、今度はリバースエンジニアリングの発想で、その作家のような作品を作るにはどうすればいいのかが見えてくるはずです。こうやって説明すると、簡単に聞こえるかもしれませんが、決してそうではありません。でも、練習を重ねていけば、だんだんできるようになるはずです。

「センス」をともに磨く仲間を作る

東畑 同好の士といいますか、「センス」を磨くという共通の目的を持って高め合える仲間を作るのも、いい方法ではないかと思いました。なぜ、そう思ったかというと、臨床の「センス」というのも、「リズム」を受け取る構えみたいなものによって作られるわけなのですが、これはやはり一人で習得するというより、コミュニティが必要だった気がするからです。

臨床心理の現場では、絵を描く心理検査があるんです。たとえば、木を描く。最初は意味に囚われるんですね。木の幹が太いから自我が強いのではないかとか、葉っぱが多いのは、対人関係が多くて社交的であることを示しているのではないか、みたいに解釈本に書いてあるような一対一対応で考えている。でも、本当はリズムを感じるのが大事なんですよね。「これはなんだか気持ち悪い木だな」とか「立派な木だな」という直観的な判断ができるようになると心を受け取れるようになる。そのために先輩とか仲間とかと同じ絵を見ての感想を言い合って、感性を真似ていくプロセスがあるんですね。

絵の「リズム」を感受できる能力が高まってくると、今度はクライエントと話しただけでも、その人が話している内容だけではなく、その人の話し方や雰囲気が持つ「リズム」も感受できるようになってきます。そういうのが心を理解することなのだとわかってくる。

千葉 そういう「センス」を身につけるための技術って、なかなか本に書かれていないんですよね。

千葉 『センスの哲学』の表紙にロバート・ラウシェンバーグの抽象絵画を使って、中でも解説していますが、この絵って、別にメッセージとかはないわけです。ただ、色と形をあるセンスで配置していっただけの作品だと言っていいでしょうね。そのような見方があるということが、あまりに知られていない。絵である以上、何かを伝えようとしているはずだ、という「意味」偏重の見方が強くて、ただ何となくいい感じの絵というものが、それだけで価値を持つとは思っていない人が多い。そういうことを知ってもらおうと思って、この本を書いたところもあります。