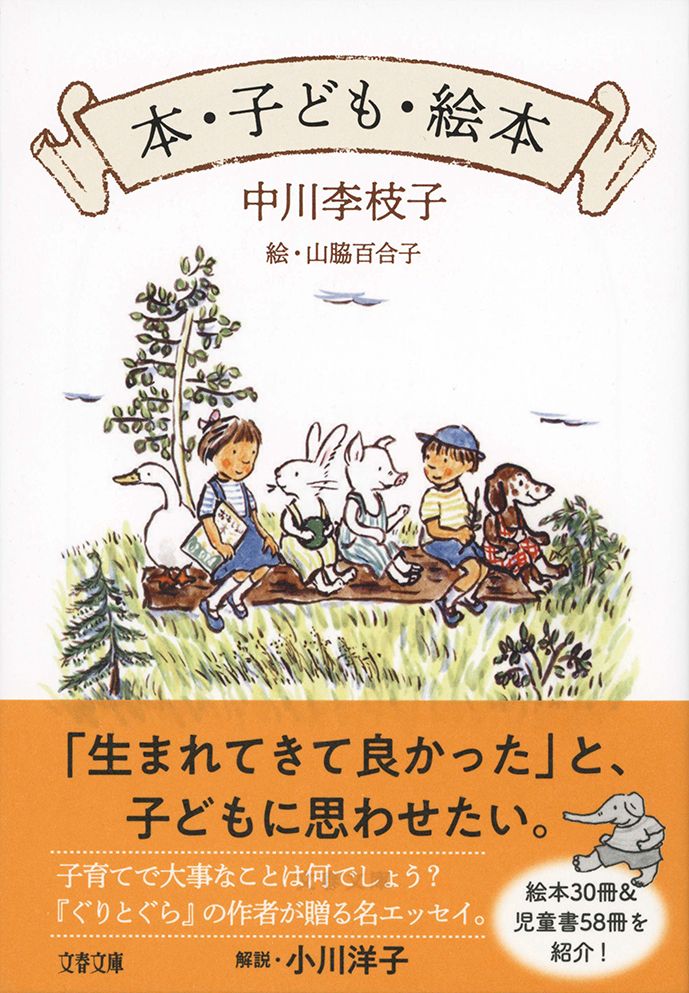

昨年の2024年10月14日に逝去された児童文学作家の中川李枝子さん。ベストセラーの絵本「ぐりとぐら」シリーズや、保育園の園児をモデルに描いたデビュー作『いやいやえん』など数多くの名著を生み出し、文春文庫では2018年にロングセラーの自叙伝的エッセイ『本・子ども・絵本』を刊行しました。長年保育士を務めた中川さんが本の中で綴る、子育て中の親への温かいアドバイスは厚い支持を集めています。「母の創作活動において、幼い私はネタの宝庫だった」と言う息子の中川画太さんが、母・李枝子さんの「時・子ども・時代」について綴ります。

★★★

母、中川李枝子は昭和10年9月29日生まれです。その息子、私、中川画太は昭和35年、母が25歳(正確に言えば、あと1ヶ月で25歳)の時に生まれました。昭和10年から35年までの25年間にどんな時間が流れたのか、親の昔語りというのは断片的なもので、朧げにしか承知していなかった私です。2022年暮れに父中川宗弥が逝く前後あたりからでしょうか、母と過ごす時間が増え、本人の口から出たこと、質問してみたことなどで一つ一つ断片が繋がり、いくつかの「紐」ができてきていたのですが、残念ながら昨秋(2024年10月)母は逝きました。

写真: 杉山秀樹(文藝春秋写真部)

戦争中も、いつも本を傍らに

北海道で生まれ、東京で成長し、疎開で北海道へ戻り、戦争が終わって福島で中学まで過ごし、再び東京に移り、そこで保育士になる。それが母の25年間。祖母の実家が北海道札幌だったこと、祖父が北海道大学で学んだのち、蚕糸関係の研究者となり東京と福島の蚕糸試験場に勤めたため移動したようです。

東京で、疎開先の北海道で、そして福島で、戦争の影に覆われながらも常に「本」を傍に育っていったと『本・子ども・絵本』にあります。

昨今の世界の変化、日常品から国際関係、何から何まですごいスピードで実にめまぐるしいですが、それでも、25年前から今日までと、昭和10年からの25年を比べてみると、昭和10年からの25年は、この世に存在していないので偉そうなことは言えませんが、天と地がひっくり返るような変化だったのではないかと想像します。「アンデルセン童話集」を「カタカナ名」であるがために没収され、空襲警報が鳴ったら防空壕へ持っていく一冊を「世界童謡集」と決める、そんな7歳、8歳から、敗戦後には、それまで「生きていく唯一の道しるべ」であった「教科書」を、自ら筆で黒く塗りつぶさせられた(10歳だったのか)、そんな幼年時代から、高度経済成長で騒音排気ガスが日ごと増す中、子ども達をいかに守り育てるか、そのために、子ども達が毎日通って来たい保育園実現を目指し、結果、子どもたちが読みたくなるお話を書く人間となる。そこにある内なる葛藤、私には到底想像できません。

みどり保育園や私たち中川一家の住む地域に呑川という川があるのですが、私が物心ついた頃にはゴミだらけで異臭を放つドブ川でした。そうなったのは、戦後、その周辺の畑が急激に住宅になり下水の対応がままならなくなったからだと思われます。その呑川、今ではほとんどが暗渠になり、地上に出ているところは、水の流れが制御されていて「親水公園」と名付けられ、なんと、子ども達が水遊びできる場所が設けられています。タニシやザリガニが居てカルガモ夫婦がまったりしています。やれやれ、めでたしめでたし、ですが、あのドブ川だった時代、忘れてはいけないのではないか、と最近考えてしまうのは、私が、この地に長居してしまっているからだけではないように思います。

『いやいやえん』誕生秘話

24歳と11ヶ月で私を産んだ中川李枝子は、その前年に児童文学の同人誌「いたどり」に「いやいやえん」を発表しています。高校卒業後2年間、東京都立高等保母学院に通い、その卒業時ですから20歳で「東京でいちばん、のどかな保育園」(『本・子ども・絵本』176ページ)に勤め、そこで出会った子ども達から身体全体に溢れて溢れて全てがいっぱいになるぐらいのネタを仕入れ、そこに中川李枝子なりの切り口、味付けをした結果が「いやいやえん」(1962年刊)だったのでしょう。

そもそも、ネタを仕入れる、というのは視点あっての気づきに基づく、つまり、受け止める力あってこそなので、それを、さらにその個人なりの表現で発信された「いやいやえん」は、中川李枝子の全て、出汁だけでなく灰汁までが発信されたものなのかな、と思います。

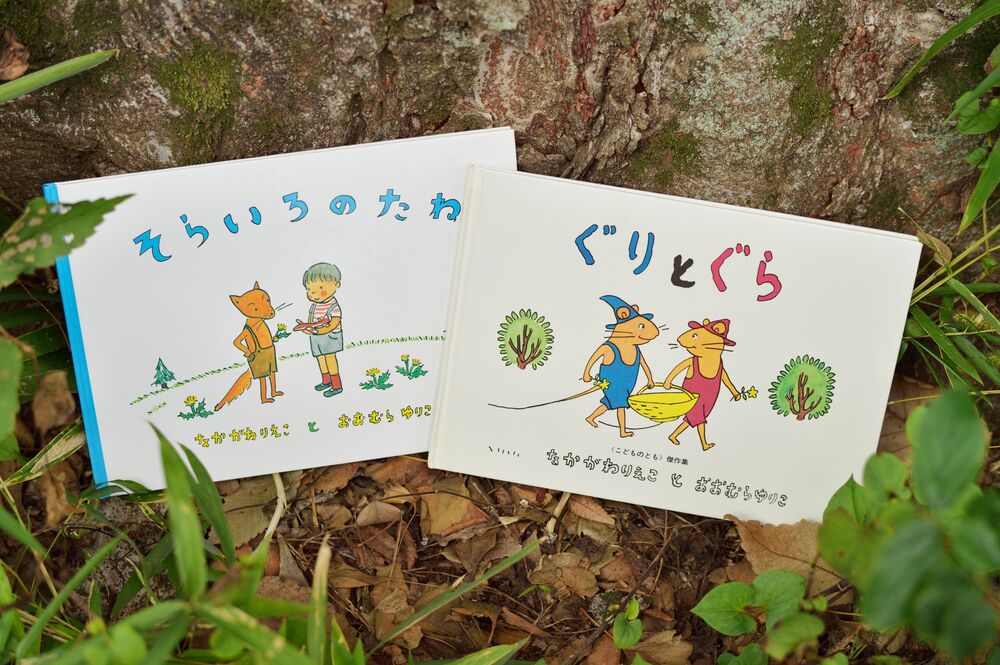

画家の父が指摘する「文章と絵の扱い」

「いやいやえん」が生まれた1950年代60年代は、現在につながる「子どもの本」の黎明期でした。『本・子ども・絵本』にたくさん出てくる岩波少年文庫や『岩波の子どもの本』、「ぐりとぐら」の『こどものとも』はいずれも1950年代にスタートしています。父宗弥がよく言っていたのが、文章と絵の扱いの差を変えたのが「中川宗弥」なのだそうな。特に絵本に於いて、それまで出版社は文章にばかり重きを置き、文章を書いた著者には版を重ねる毎にその増刷分の印税を払う形式にするのに、絵描きには挿絵を「買い取り」という形にしていた、と言うのです。口の悪い宗弥の言そのままにするなら「絵描きは貧乏でその場のお金が欲しいから」買い取りの契約を受け入れてしまうのですが、それでは、増刷した時、蚊帳の外になってしまう訳です。本、特に絵本は、文章と絵との相互の「力」で成り立つものだから、著者と絵描きが印税を半々に受け取る状況にすべきだと出版社に言い聞かせ、そうさせた、と言っていました。これはあくまでも中川宗弥からの伝聞で、事実関係には全く責任が持てないのですが、今につながる子どものための本のあり方の一側面であるとは思っています。ちなみに、中川宗弥は、晩年、自分の本を人に贈るときのサインに、自分のことを「この本をつくったひと」と書いていました。

幼い私はネタの宝庫

『いやいやえん』が福音館書店から出版された時、様々な賞をいただいたのですが、それから25年後、現代口語短歌のホープとして注目された俵万智さんの第一歌集『サラダ記念日』がベストセラーになり、賞をとって世間が賑わっている事を伝えるニュースを見ながら、中川宗弥がポツリ「いやいやえんの時と同じだ」と言ったのが印象に残っています。

さて、「いやいやえん」は中川李枝子が保育士として「みどり保育園」の子ども達に鍛えられる中で生まれたのですが、私が生まれた後は、息子と言う「ネタ」の宝庫を得て、それを大いに展開した、と利用された私は言いたい。私の愛するぬいぐるみ達は、赤ん坊の時やってきてその時の私より大きいクマは「こぐ(もちろん、『いやいやえん』に出てくる山のこぐちゃんです)」と名付けられましたが、虎の「とらた」は「とらたシリーズ」になりました。最近判明したのは、母の物語世界にいる豹の「バリヒ」、なんでもバリバリ食べてしまう豹だから「バリヒ」って実に変な名前だと思っていたら、どうも命名者は私であるらしい。私の4歳以前の話で、定かではない部分が多いのですが、私が愛していた小さめの虎のぬいぐるみ(多分背中にチャックがあって、お財布のようになっていた)が何かの際に居なくなってしまい、私がかなり悲しんだらしいのです。それを母があちこちで話したら、ほぼ同時にほぼ同じ虎のぬいぐるみがなんと2匹、私の元にやって来ました。その2匹の内1匹が「とらた」で、もう1匹は虎なのになぜか「うさこ」となりました。2匹は今も健在です。そして、どうも最初のいなくなってしまった虎が、虎にも関わらず、豹と認識されて「バリヒ」だったのではないか、と思われるのです。この件、母に確認できなかったのがちょっと悔やまれる今日この頃なんです。

さらには、1970年代ですが、私が水泳をやっていたことに刺激されて何年かスイミングスクールに通ったんです。まあ、水泳を習うとなると、だいたい一つの目標がバタフライ、なんですね。で、気がついたら、“ぐりとぐら”にバタフライをする少年が登場してました(『ぐりとぐらのかいすいよく』1977年刊)。息子としては、ネタ元がわかっているので「なんだこりゃあ」となったんですが、本人は「あら、いいでしょ」ってな具合でした。

『本・子ども・絵本』を開いてみてください。その第1章「子どもと絵本」の1、「はじめの一歩」の書き出しは、「むすこが赤ん坊のころ、」。ちょっとだけ「ふふ」となっていただけたら、と思います。