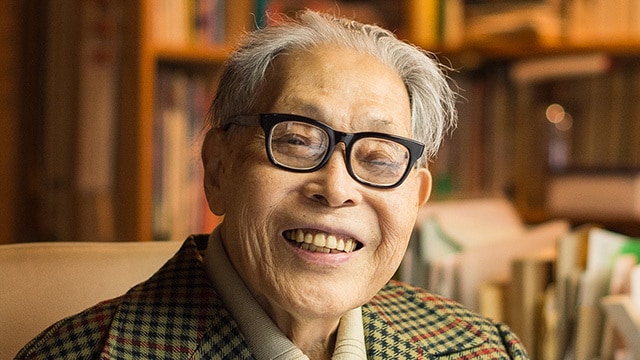

『だるまちゃんとてんぐちゃん』『からすのパンやさん』など、数多の人気絵本を世に送り出してきた加古里子さんは、現在90歳。湘南の海にほど近い丘の家で、今も机に向かい描き続けている。歩んできた人生、絵本創作の原点など、初の語りおろしとなった本書の文庫化を機に、お話を伺いました。

――執筆時間は、1日の中でどれぐらいですか?

加古 いやぁ、幾らでも描きたいんですけどねぇ……、首筋が痛くなったり肩が凝ったりするので、それを戻す方に時間がかかって、半分くらいロスしちゃう。若いときよりも沢山時間をかけているんですけど、やっぱりなかなか捗らないですね。生きている証拠だから、まぁ仕方がないですね(笑)。

――食事はしっかり召し上がっていらっしゃいますか?

加古 食事は定時にきちっと摂る主義なんですけど、なにしろちょっと内臓もやられていますので、色んな制約があって、もう味気ないものばっかりしか食べられない(笑)。塩分、カリウム、ナトリウム、脂肪……何でもダメ。家内と娘が代わりばんこに食事を作ってくれています。病気持ちなもんだから、毎月1回、ドライブがてらちょっと離れた病院へ車で行くんですけれども、車中からの眺めが楽しいですね。

――ご自宅から出られることはあまりないですか?

万里(加古さんの長女・鈴木万里さん) もうね、病院に行く以外、外出しなくなったの。

加古 もう、足腰がダメなもんでね。歩くと不安定だから危なくて、ひっくり返りそうになってしまう。

――では、実際に小さいお子さんに接する機会というのは、あまりないですか?

加古 ついこの間までは、公園で遊ぶ子どもを見ていたんですけど、このごろ全然接していませんからね。こんなことで、もう「世捨て人」的な化石人です(笑)。

――絵本の読者カードを通して、子どもの様子が少しは分かりますか?

加古 ええ。私にとって読者と触れ合う唯一の機会なので、本当に大事に読ませていただいています。カードは全部取って貼り付けて保管させてもらっていますよ。印象に残る子どもさんからの読書カードがあったら、子どもさんの方だけはお返事します。大人の方はちょっとさぼりますけどね(笑)。

加古 子どもさんですから、思っている事の10分の1も文章としては書けてない、と思うんだけど、その中でも、なかなか鋭い事を書いてくる子どもがいます。まぁ10通に1通は光っていますね。こちらが「いやぁまいったなぁ」と唸るほど感心させられるのがあって、嬉しい限りです。

僕の描く絵本は大体物語風なので、1冊につき大体15場面で全てを表現しなくちゃならない。登場人物の感情の変化を、一場面の限られた見開きの中で伝えなければならないわけです。漫画だったら幾つかのコマ割りでどんどん描いていけばいいんでしょうけど、絵本はそうはいかない。泣いたり怒ったり笑ったりという表現を、見開きのページの中でどのように表現するか。子どもが絵本を見て一番最初に目を留めるのは、大体登場人物の顔だと、幼児心理学でも言われています。だから、まずは顔の表情で表現する。そして次が、「手」なんです。例えば、顔の方は笑っていても手はぎゅっと握っていて、登場人物の気持ちや決意を表す。時には画面全体の色合いをキラキラさせずに落ち着いた色合いで淋しさを表現する。そうすると、(感嘆したように)僕の意図を見抜く子がいるんですねぇ……。それで、こちらもやりがいがあるし、鋭い感性に驚いて嬉しくなるわけです。子どもというのは、絵本の読み聞かせのときなんかも面白くない場合でも、聞けば「面白かった」でおしまい。だけど子どもが、「これは面白い!」と思ったら、すみずみまで見るものです。お母さんが絵本を読んでいても、「ちょっと待って、もういっぺん繰り返して!」と言って、前とは違う顔つきで画面を見る。それがいいんですよね。

――それは、セツルメント(大学を卒業し企業に就職後、仕事をしながら子どもたちのケアをする社会救護福祉のボランティア活動をしていた)時代に、「子どもはそういうもんだ」と思われたのですか?

加古 それは後になってから分かりましたけどね。セツルでは、こちらが意気込んで創作した紙芝居を披露するでしょう。そうすると、気に入らない作品だと思ったら、子どもたちはいなくなってしまうんです(笑)。川崎の工場で働く労働者の子ども――やんちゃで鼻たれの悪ガキだから、悪口を言ってくるかと思ったら、それは失礼だからと思うんでしょうね、だまって、すうっといなくなる。それで、ちゃんとまた戻ってくるから小憎らしい(笑)。というのは、「お前の下手な紙芝居よりもザリガニ釣りに行った方がよっぽど面白いんだ。その時間が勿体ないから行っちゃったんだ。それで十分遊んできたからまた戻ってきた」ということなんです。一言も言わないですけど、そういうことが分かります。でも、紙芝居が面白ければおしまいまで居て、「もういっぺんやれ! この続きどうなるんだ?」と、積極的なことを言ってくる。山の手に住むようなお坊ちゃんおじょうさんだったら、絵を見て感じる子もいるとは思っていました。でも、工員さんの家の悪ガキどもは、どうせわぁわぁぎゃあぎゃあ騒いで絵なんか見ても分からないんじゃないかと思ったけど、それは違うんだなぁ……。かえってイナゴがどうやって飛ぶのかとか一生懸命見ているから、野性的で感性も鋭い。「これはちょっとただ口が開いているだけでつまんないや」とか「登場人物が口をウンと結んでいるのは、決意を表しているんだ」とか、ちゃんと見ている。だから、きちんと感情や内容を描いたものは、子どもに伝わるんです。それが分かって嬉しくなっちゃった(笑)。

――中川李枝子さん(『ぐりとぐら』の著者)が19歳の学生だった頃、川崎のセツルを訪ねて行ったら、背の高い青年が子どもと真剣勝負でやり合っていたと、本書の解説で加古さんについて書かれていますけど、中川さんのことは覚えていらっしゃいますか?

加古 子どもの方を一生懸命見て、あまり大人の方は見ていなかった……(笑)。セツルの「子ども会」には(東京大学以外の)他の学生も参加していて、特に保母学院(中川さんの出身校)の女性の方が非常に多かったんですけど、入れ替わり立ち替わり来られましたから、来た人に名前を書いてもらっていたのだけど、中川さんはお書きにならなかったのか、名簿になくて分からなかったんですよ。

セツルに通っていた仲間について言うと、僕の見たところ教育学部と医学部(東京大学)の連中が一番しっかりとした考えで活動していましたね。後に作家になった加賀乙彦も、医者として診療所を担当していた。夜になると、「ちょっとイイものがほしいねぇ……」なんて言い合って、炬燵にあたりながらブドウ酒を飲んだりなんかしてね(笑)。子ども会には、日本美術史の辻惟雄(今年の文化功労者)がいたけど、当時は大学院生だった。おとなしいから、紙芝居のときにお姫様役で読んでもらっちゃって……はっはっは(笑)。

――錚々たるメンバーが集っていたんですね。

加古 皆なかなか一生懸命でしたよ。セツルに来たってお金をもらえるわけでなし、何の資格が得られるわけではなし、ボランティア精神で来ていた。だから皆、自分でやりがいを探して達成する何かを見つけようとしていました。何か自分自身でやらない限りつまんないや、もっと意味のあるところで俺は活動しようと去っていくなど、ずいぶん色々と考えるわけです。活動がスタートする4月は人数が一気に増えるけれども、10月ぐらいになると最初の半分ぐらいに人数が減っちゃう(笑)。淘汰されていくわけですよ。だから僕に言わせると、「生き残った」連中というのは、非常にしたたかな人たちだったですねぇ。

・中編はこちら

・後編はこちら