熊。2025年の「今年の漢字」です。昨年は北海道でも本州でも熊が市街地に現れ、数多くの人身被害がもたらされました。熊の世界と人間の世界を隔てる境界線はどうなってしまったのか、と世間は戸惑いを隠せませんでした。

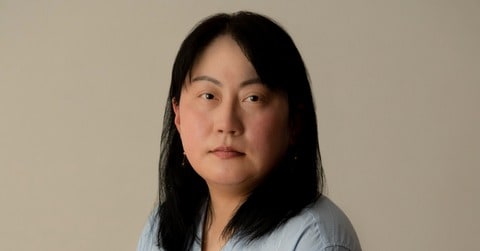

同時期に「週刊文春」で連載され、この度単行本化されたのが河﨑秋子さんの『夜明けのハントレス』です。『肉弾』や直木賞受賞作『ともぐい』でも熊との臨場感あふれる格闘を描いてきた河﨑さんですが、本書の主人公は女性猟師=ハントレス。令和の傑作狩猟小説の冒頭をお届けします。

第一章

ピースと直感

息をするな、とは言われなかった。けれどマチは無意識に呼吸を止めた。隣にいる新田がスコープをのぞき、引き金に指をかけた時から、瞬きひとつしなかった。

そっと見た新田の横顔に、さっきまで穏やかに狩猟の説明をしてくれていたおじいちゃんの面影はなかった。実際の六十代後半よりかなり若く見えるわけでもない。

年齢など関係ない。ただ生き物をこれから殺す人間の目だ。こういう鋭さがきっと要るのだ。マチは呼吸をしないまま、心に刻んだ。

パン。発砲音は特に暴力的ではない。ただ大きな破裂音が森に響き渡る。マチは発砲時には耳を塞ぐように言われていたことを思い出した。緊張ですっかり忘れていたことを反省したが、発砲音そのものの大きさを身をもって理解した。

視線の先、およそ五十メートルほど先で、エゾシカがかくんと脚の関節を折り、緑の斜面をずるずると落ちてくる。クマザサが下敷きになって、ザザザ、と重そうな音がした。

新田が膝立ちの姿勢から立ちあがって鹿に近づいたので、マチもオレンジ色のベストを慌てて追う。邪魔をしないように、なるべく息を殺して三歩分の距離をあけて後ろに続いた。

エゾシカは斜面の半ばほどで止まっていた。動物園にいるポニーよりも大きな体に、立派な角。全身を覆う焦げ茶色の毛。既にこと切れているのか、暴れる様子はなかった。見開かれた黄色っぽい目の中央部分が、ゆるゆると広がって黒目勝ちに見える。瞳孔が開くってこういうことか、とマチは唐突に理解した。

「ここさ、ここ」

新田は弾倉から弾を出し、鹿の頭側に立つと、鹿の頭部を指し示した。頭骨と、長い首との接点にあたる首の右側部分で、毛が乱れたようになっている。

新田は片方の角を掴むと、ぐいっと捻って鹿の頭の反対側を見せた。左側の側頭部と首の境目に穴が開いていて、動かされ押し出された血が泡のように湧きでた。溢れた血はみるみる毛に染みこんでいく。

鹿が滑ってきた斜面をよく見ると、クマザサの葉に、首から流れたらしき血がこびりついていた。ここに撃たれた鹿がいて、その血がついたのだと知らなければ、ただの濃い緑として血の存在すら分からなかったかもしれない。一度こうして鹿の死体を前にして初めて、緑に紛れた血の痕跡が分かるようになる。へえ、とマチは思った。自分の目に映る世界が変わった。

「いい具合に首に当たった。右側から脊髄を破壊して、こっちから出た」

新田が改めて、銃弾が当たった場所について説明する。「なるほど」とマチは頷いた。新田は担いでいたライフルにカバーをかけて斜面に置き、ベルトにくくりつけたナイフシースのボタンを外した。刃渡り十五センチほどの、使い込まれよく研がれたナイフが木漏れ日を反射する。

「解体ですか?」

「まあそれもだけど、まず止め刺し」

新田は慣れた手つきでナイフを右手で握り、鹿の上体近くでしゃがみこんだ。そのまま、首と胴体の付け根部分に刃を差し込む。マチは思わず自分のデコルテのあたりに手をやった。

ナイフは胸骨の上の方に柄の近くまで沈み、そのまま百八十度刃を返された。大した力は入っていないようだった。

ほんの小さな動きだったのに、ナイフを抜いた傷口からは噴水のように鮮血が噴出した。おお、とマチは思わず声に出した。新田がふふっと笑う。もう元の、人が良さそうな表情に戻っていた。

「今さらだけど、マっちゃん、血は大丈夫なのかい」

「とりあえず大丈夫、みたいです。こんなに血がドバドバ出ると思ってなくて、ちょっと驚きましたけど」

「まあねえ」

淡々としたマチの感想を、新田もごく静かに受け止めた。

新田が解体に適した場所を求めて周囲を見回している間、マチはそっと軍手を脱ぎ、鹿の腹に触れてみた。まだ温かい。当たり前だが、死んだ生き物の温かい肉に触れる機会なんて、これまでなかった気がする。

ふと、指先に何かもぞもぞとしたものが触れた。よく見ると、鹿に触れたマチの中指を、黒っぽいダニが這い登っているところだった。寄生していた主が死んで血流がなくなったため、これ幸いと新しい宿主にとりつこうということか。

「なるほど」

マチはピッと指を弾き、ダニを遠くに飛ばした。鹿は死んだ。寄生していたダニも生き方を変えた。そして自分は初めて生き物が撃ち殺されるところを目撃して、今のところ大きなショックを受けてもいないらしい。

マチの初めての狩猟見学は、こうしてごく静かに進んでいった。初めてのことばかりだ。山道から逸れてダニまみれになって藪を漕ぐことも、さっきまで生きていた鹿が死ぬところを見届けたのも。獣の体臭と血の臭いが混ざって鼻に入り込んでくる。

不思議と嫌な気持ちはなかった。怯えも、拒否感もない。妙な興奮さえない。気持ちが凪いでいる。この感覚は覚えがある。かつて長距離走からトレイルランに転向し、初めて一人で藻岩山を走り抜けた時以来の、とても『しっくりきた』感じ。

「これだ」

新田に聞こえないようにマチは呟く。自分のパズルのピースがはまるべき場所を見つけたような気がした。そして、もし自分が新田のように銃を撃ち、鹿を仕留めたのなら、そのピースが収まるべき場所に収まるような確信があった。

岸谷万智が銃で撃たれた鹿が死ぬところを初めて見て、自分も狩猟をしたいと感じたのは二十一歳の秋。狩猟そのものに興味を抱いたのは、その数か月前に遡る。

札幌で平和な大学生活を送っていたマチは恋人の浩太のアパートでごろごろと時間を潰していた。

浩太はマチより五歳年上の社会人だ。つき合い始めてからほぼ一年。この日は前夜にマチの二十一歳の誕生日を祝い、そのまま浩太の部屋に泊まり込んでいたのだ。

シャワーを浴びる浩太が出てくるのを待ちながら、マチは借りたオーバーサイズのTシャツに手を突っ込んで背中を掻いた。汗の名残でべたべたする。自然と、昨夜のことが思い出されて溜息が出た。

自動車販売会社の営業で、本人曰く『上司に目をかけられている』浩太は、マチのバースデーにあたって、若干背伸びをしたようだった。すすきのと大通の境にあるビストロにマチを案内し、コースディナーと事前に頼んでいたらしい二十一年ものの赤ワインを披露した浩太は、上機嫌を通り越して自慢げだった。

「二十一歳の誕生日、おめでと」

「ありがとう」

乾杯の時、礼を言ったマチの感謝に嘘はなかった。しかし、食後のハーブティーを飲む頃になると、マチはそっと浩太から視線を外した。窓の外では人々が無表情のまま行き交っている。皆、ひどく真面目そうに見えた。

「何か新しいことでも始めようかな。二十一歳だし」

ぽつりと零すと、浩太は律義に「いいねそれ」と呟きを拾った。

「俺も二十歳ぐらいの時に友達から誘われてサーフィン始めてさ。まだ暗いうちから車で厚真行って波乗って、それから昼の講義受けたら眠いのなんのって……」

さも面白おかしいように語られる浩太の話を、マチはにこにこと聞いた。今夜の食事はずっとこんな感じだった。浩太が会話を主導したがるのはいつものことだが、今日は特にその傾向が強い。

ビストロを後にし、浩太のやたらピカピカな車で彼の部屋に行くのはいつもの流れで、マチは文句を差しはさむこともなかったが、誕生日ぐらい家で家族と祝いたかったな、という本音を隠し通すのに苦労した。

マチはベッドの上で全身を思い切り伸ばした。男と体の関係で肉体を使うよりも、トレイルランのロングディスタンス部門で早朝から夕方まで一日走っていた方が筋肉が喜ぶ感じがする。

せめて早くシャワーを浴びたいのに、浩太はまだ出てくる気配がない。水の音と湯沸かし器の音がずっと、途切れることなく続いている。彼は体を洗う時も、頭を洗う時も、ずっと湯を出し続けるのが癖なのだ。

一度、「体や頭洗う時はお湯止めれば? もったいなくない?」と口を出したら、「別にこんぐらいよくない? 俺、子どもの頃からこうしてるし」とまったく意に介さないようだった。しかも、「マチの家、金あるのにみみっちいのな」と鼻で軽く笑われさえした。

実際、恋人に言われるまでもなく、マチの家は裕福だ。父親の実家は札幌が本社で全国展開をしている企業の創業者一族。父はそこで重役として社長である伯父を支えている。

さらに、元スキー選手だった母は、実業団時代の伝手とボディメイク技術を活かして、会員制の女性専用フィットネスジムを経営している。こちらの収益も大きく、このダブルインカムによって自宅は円山の高級住宅地に建てられている。

マチを含めきょうだい三人は、誰から見ても恵まれた環境で育てられたし、マチにもその自覚はある。浩太に言うつもりはないが、昨夜彼が連れて行ってくれたビストロは実は以前からの家族の行きつけで、いつもワンランク上のコースを頼んでいる。浩太の自慢げな態度にいちいち感嘆するマチの姿を、顔見知りのスタッフたちは見て見ぬふりしてくれたのだ。

マチはさらに四肢を伸ばした。その拍子に、ベッドの横に積まれた本の山に拳がぶつかり、バサバサと派手な音を立てて倒してしまった。

慌てて身を起こし、元通りに本を揃えていく。それらは全て、アウトドア雑誌やキャンプ情報のムック、それに類する単行本らしかった。マチは片づけるついでにそれらの表紙にざっと目を通す。グリーンの背景に、アウトドアウェアやキャンプギアが並ぶ写真が多い。

本の山を直しながら、特に興味もなく、時間つぶしのように表紙をめくって眺めていると、ようやくシャワーの音が止まった。浴室のドアが開く音がして、少しすると短パンTシャツ姿の浩太がバスタオルで頭を拭きながら出てきた。

「マチ、お待たせ。シャワーいいよ。……あれ、なんか面白い本あった?」

「ああ、うん、ごめん。ぶつかって倒しちゃって。アウトドアの本、増えたね」

「うん」

浩太は楽しそうに笑うと、足を肩幅まで広げて腰に手を置いた。

「キャンプとか、沢登りとか、そういうの好きなお客さん多いから話題作りにもなるしね」

つまり、本人は特に魅力を感じている訳ではないが、商売上のメリットから手を出したり知識を蓄えたりしているわけだ。マチは特に興味を惹かれることもないまま、苦笑いしてページを繰った。浩太の話は続く。

「アウトドアギアがたくさん積めるような車が欲しいって言われてもさ、どれだけ必要か自分で分かってないと的確なおすすめもできないしさ」

「ふーん」

自信ありげに仕事と自分の姿勢を語る恋人の話を聞き流しながら、マチは『登山・トレッキング入門』に手を伸ばした。山、という文字を見て、自分のふくらはぎがぴくりと震えた気がした。

マチは高校時代、本来部活に投じるべき情熱をトレイルランニングに捧げていた。中学までは陸上部で長距離のエースを張っていて、都道府県対抗の代表として都大路を走った経験もある。

走るのは楽しかったし、高校もその方向で推薦の話をもらったが、マチとしては人生をかけるほどの情熱を持つことができなかった。元オリンピアンである母が語るようなストイックさを自分はとても持てない、と早々に感じてしまったせいかもしれない。

そこでマチは、自前の学力で進学校に進んだ後、部活にも塾にも属さずに毎日家の裏にある山を走った。住宅地近くといっても時にクマの目撃情報が出て閉鎖されるほどの山だったから、マチはトラック競技や街中での長距離競技にはない傾斜や、木々に囲まれた風景を楽しんだ。平地で走っていた頃とは違う筋肉を足に纏い、タイムを計ることなく走るのは自分の心身に合っているような気がした。

そのうち、両親の勧めでニセコや大雪山系などで行われる道内のトレイルラン大会の高校生部門にも出場し、常勝を誇るようになった。一度、母の知り合いの伝手でヨーロッパアルプスのジュニア大会にまで遠征したこともある。

トレイルランニングの世界は、マラソン選手のようにプロの世界もあるにはあるが、あまり一般的ではない。マチも頑張ればそのレベルにまでいけたのかもしれないが、選手として総力を挙げようとすれば楽しさが削がれるのは中学までの経験でよく分かっていた。だから、トレイルランは、今にいたるまであくまで趣味として細々と続けているだけだ。

とはいえ、何かが物足りない。ぼんやりした思いを引きずりながら、次の雑誌を手に取った。そして、その一冊だけ他と毛色が異なっていることに気づいた。

「なにこれ。『狩猟Life』。……浩ちゃん、狩猟するの?」

「んー? ああ、狩猟とか、鉄砲の雑誌な、それ。なんかかっこいい気がして、アウトドアコーナーにあったから買ってみた」

「へえ……」

浩太の話に適当に相槌を打ちながら、厚手の雑誌をめくる。映画でスナイパーが使うような銃身の長い銃や、オレンジのベストと帽子姿で山に入っている人の写真が載っていた。今まで見たこともない世界だ。

自然に親しむ、という意味では、これまでトレイルランで山野を走ることで自分はアウトドアの世界にいたと思っている。しかし、狩猟は同じ山野の中で、場合によってはウェアなど共通のメソッドを持ちつつ、彼らは命のやり取りをするのだ。

山に入る根本の目的が違う。

マチはシャワーを浴びることも忘れたまま、狩猟雑誌のページを一枚一枚、ゆっくりと繰っていった。

「ふう」

午後の講義が終わり、マチはノートと教科書を手早くリュックにしまった。今日はインストラクターのバイトも休みだし、旅行サークルは辞めてしまった。夕方まるごと自由な時間だ。

マチが椅子から立ちあがろうとすると、隣の席にいた友人、えみりが腰のあたりをつついてきた。

「ねーマチ、今日なんかあるの?」

「ん? なに、どっか行く?」

買い物かお茶にでも誘ってくれるつもりなのだろうか。今日はちょっと都合が、と言おうとしたところで、えみりが「んーん」と首を横に振った。

「ただ、なんか予定あんのかなと思って。授業中、いつもより時計気にしてたように見えたからさー」

鋭い。マチは密かに感心した。はっきりしたした喋り方とやや派手な服装のえみりは誤解されがちだが、頭の回転が速く、人をよく見ている。接客業のバイトで身につけたというよりは、性格だろうという気がする。マチはごまかすという選択肢を放り投げ、「ちょっとね」と言葉を繋いだ。

「買い物いく用事があって。少し、探してるものが」

「ふーん」

えみりは友人の回答に特に興味はないような表情で腰を上げた。これこれを買いに行く、と具体的に品物を言わなければ、それ以上無理に聞き出そうとはしない友人の距離感がありがたいと思う。

「えみりはバイト?」

「うん。チーフになって新しいバイトの面接に同席とかさせてもらえるようになったら、なんか、きっかけは単にお金のために始めたバイトでもやる気出るね」

「そっか」

えみりのバイト先は割と高度なコミュニケーション能力を必要とされる外資系カフェだ。気合いがなければ続けられない。週に六日、毎日あの笑顔と感じの良さを保てるえみりをマチは素直に尊敬している。

「体調気を付けて頑張れ」

「マチも」

廊下でバイバイと別れたところで、「そうそう」とえみりは振り返った。

「土日で会わなかったから言いそびれたけど、一昨日、二十一歳の誕生日おめでと! 就職活動で最近バタバタしがちだったし、今度、予定合わせてゴハン行こ!」

「うんぜひ! ありがとー」

素直で元気なえみりの祝福に、マチは笑顔で答えた。すでに一昨日、日付が変わった瞬間にお祝いのメッセージと勤め先のカフェのデジタルバウチャーを送ってくれていたのに、律義だ。いい友人に恵まれたと思う。

そして、誕生日、という単語のおかげで、一昨日の夜浩太と共にした夕食とそのあとのことを思い出し、マチはきゅっと唇を結んで学部棟の玄関に向かった。

札幌の中心部は冬のたっぷりとした降雪を避けるためなのか、地下鉄沿線に地下道が張り巡らされている。マチは大学を出て地下道に入り、大股で歩いた。ショートブーツのヒールがカツカツと音を響かせる。背筋を伸ばして、骨盤と上半身をひねるようにしながら、大臀筋と太ももの裏側を意識して歩く。陸上に打ち込んだ中学時代、コーチからトレーニング効果があるとして叩き込まれた歩き方だ。

身長百七十センチちょっとのマチが大股で歩くと、大抵の友人はついてこられない。マチは目的があって行動する時はなるべく一人で行くようにしていた。大学にも友人は多いが、もともと一人で気ままに行動する方が楽な性分だった。

マチの外見は人目を引く。父親譲りの高身長に母親譲りのシュッとしたアスリート体形。化粧は他の学生から浮かないよう薄めに粉をはたいてリップを引いてはいるが、そもそも美容部員に「整ったお顔立ちですので」と過剰な足し算を避けた化粧を薦められる顔だ。美人、きれい、と人から褒められることもあるが、裏返せばクール、冷たそう、という意味で言われていることも理解している。実際、微笑みを消して考え事をしている時はよく「機嫌が悪いの?」と気遣われてしまう。

服装は母親とその友人が着ていた高級婦人服をおさがりとして大量にくれるので、それを適当に着ていることが多い。髪は癖のない黒髪なので伸びるに任せ、前髪だけ自分で切って、あとは動画で見た『かんたんまとめ髪』を参考にくくっている。シャンプー類や基礎化粧品も母が買って家に置いてあるものを使っているだけだ。質がいいものが選ばれているのか、マチが改めて手をかける必要もない。

普通に生活している。マチはそれだけで所謂「女性の身だしなみ」の大半を楽にクリアできていた。

「岸谷さんてさあ、すごいよねえ」

同級生や上級生の、主に同性から投げかけられたことは数知れない。素直な感嘆が三割、嫌味と皮肉が七割とマチは判断している。

え、だからなに?

腹の中の素直な言葉は封印し、あいまいに笑って「そうかな。そんなことないよ」と返すのが常だ。マチとて、自分が生まれ育った環境や親から受け継いだ肉体が一般の平均より恵まれていること、それが他人から見れば傲慢に見える可能性があることは察している。

でも、だから?

自分ではどうしようもない。家族がまっとうで、努力してやりたいことがあれば全力で取り組むことができて、フィジカルもメンタルも安定している。その場を整えてくれている親や、自分をとりまく人たちに感謝はしている。でもその外側の人たちから嫌味を言われる筋合いはない。トレーニングを受けた通りに背筋を伸ばして歩くし、ヒールのある靴も堂々と履く。褒め言葉の裏側に気づいて落ち込むようなこともない。ただ、お金や生活環境の話は過剰に反応する人もいるのでなるべく口にしない。経験から処世術を身につけたおかげで、大学に進学してからはマチに直接あてこするようなことを言う人はいなくなった。それで十分だ。今日もマチは胸を張って地下道を闊歩した。

札幌駅から連絡通路で繋がった商業施設と、駅近くの大型書店を手早く回る。残念ながら二店とも、目当ての雑誌はなかった。仕方なく、また地下道に入って大通公園近くの書店を目指す。ネットで調べればおそらく探し物はすぐ見つかるだろうけど、一日二日の待ち時間が惜しくて、マチは頭の中で書店を巡る効率的なルートを組み立てていた。

カツカツカツ、とマチのヒールの音はいつの間にか速くなっていた。その歩みを、間延びした声が遮った。

「すいませーん、ちょっと聞きたいんだけど」

「……なんでしょうか」

変に愛想のいい男の声と、肩を叩かれた感触。マチは少しうんざりしながら、両口角を少しだけ上げ、落ち着いた声を意識して返事をした。声をかけてきたのは四十代ぐらいの男だった。スーツに大き目のビジネスバッグ。いかにも出張で札幌に来ました、という様子だ。ネクタイが妙に明るい水色のドット柄で、地味な顔よりそちらについ目がいってしまう。

「この辺で、夕飯にいい店、ないですかね。出張で来たんで、分かんなくって」

言葉通りの質問なら、その手に持っているスマホで調べるなりすればいいだろうに。マチは内心呆れながら、男の真意に気づかないふりをして周囲を指した。

「もう少し南のポールタウンまで行けば、両側に飲食店増えますよ。もしくは、この辺でも地上に出れば色々ありますし」

では、と軽く会釈をして歩き出そうとしたマチに、男が「いえあの」とまくし立てる。

「良かったら一緒に、とか、どうです?」

「いえ」

友達と約束あるので。彼氏いますので。バイトの時間なんで。

そのどれもが過去答えた例だが、いずれも「その友達もぜひ」「ご飯だけだから彼氏いても別にいいし」「どこでバイトしてるの?」とますます面倒なことになった。

「歯医者の予約で急いでいるので」

マチはごく自然に微笑み、その場を離れた。男が追ってくる様子はない。「ヘッ」という、負け惜しみらしき短い溜息だけが聞こえた。

ゆったり歩く周囲を追い抜きながら、マチは軽く眉間に皺を寄せた。人がいい気分で歩いているだけで、突然断る・断らないの選択を強いられ、穏便な処理の仕方までこちらが考えなければならなくなる。単純に気分が良くない。もっと言えば煩わしい。他人のことなんかどうでもいいじゃない。自分の歩きたい道を、脇目もふらずに歩いていればいいのに。

淀んだ気持ちを振り切るように、マチはいつもよりもさらに歩幅を大きく、ピッチを速くして歩き続けた。無表情を通り越した仏頂面のお陰で、通行人に横目で見られることはあっても余計な声をかけられることはもうなかった。

マチは地下鉄大通駅近くの書店に入り、目当ての雑誌を探した。いつもは注視することもない男性向けの趣味に関する雑誌コーナーの前で立ち止まる。車。バイク。プラモデル。スポーツ。高校時代に部室にいつも置いてあった陸上専門誌もあった。その隣に、アウトドア向けの雑誌とミリタリーマニア向けの雑誌が集中して置かれた一角がある。マチは一昨日浩太の部屋で見かけて記憶した雑誌名をその中から探した。

『狩猟Life』、七月号と八月号。その二冊が棚に刺さっていた。七月号は浩太が持っていた号、それをバックナンバーとして残していたのか、加えて最新刊も出ている。

ラッキーだ。二冊もある。目当てのものを見つけた喜びで、マチの心臓がどくりと跳ねる。こんな心楽しい瞬間は久しぶりだ。他の客はまばらだが、万が一にも先に買われないようにと二冊いっぺんに手にとり、足早にレジへと向かった。

地下鉄の車内は帰宅ラッシュには少し早いのか空いていた。マチは座席に座ると、手にしていた書店の紙袋を開けて中身を取り出す。七月号は浩太のところでゆっくり読めなかったが、まずは未知の八月号を先に手に取る。

表紙は森林をバックに、高良健吾に少し似た男性が長い銃を両手に微笑んでいる。その要素だけならサスペンス映画の広告のようにも思えるが、オレンジ色のベストを纏っているのでそれが狩猟の姿なのだと分かる。男性の脇には『特集・狩猟解禁日に向けての準備とトレーニング』『カモ撃ちの極意はこれを見ればわかる!』『ハーフライフルから特定ライフルへの法的扱い変更で何が変わるか』などの文字が並んでいた。

狩猟解禁日。禁じられた期間と許される期間があるということ。決まりがあるのか。勝手に山に入って撃ってはいけないということか。カモ撃ち。そういえば一昨日、出された前菜がカモのゼリー寄せだった。カモ肉は好きだ。日本でも撃って手に入れられるんだろうか。ハーフライフルから特定ライフルへって、法律の扱いが変更されたんだろうか。そもそもライフルってどんな銃をそう呼ぶのか、全然知らない。あ、記事の間に銃の広告が入っている。浩太のところで見た七月号にも載っていたけど、やっぱり一丁二十万とか三十万からするんだ。高い……いや、多分何年も使う、鹿とかクマとかの命も奪えてしまえる火器なんだから、意外と安いものなのかもしれない。

マチは雑誌に顔を近づけ、夢中で読み漁っていた。

正直、読み進めていても出てくる単語や銃砲の扱い、読者が基本を知っていることを前提にして書かれている専門的な記事など、何もかもが分からない。それでも、未知の情報を知りたいと思う自分の心は止められなかった。

『次は西28丁目、次は西28丁目ー』

耳慣れたはずのアナウンスが告げた次の駅名に、マチは驚愕した。自宅最寄りの円山公園駅で降り忘れたのだ。今までどんなに疲れている時でもぼーっとしている時でも、こんなことはなかったというのに。間抜けだ。自分らしからぬ間抜けさだ。自分は今、おかしい。

そして、自分をおかしくさせるものがある。マチは読んでいた二冊の雑誌を閉じて胸に抱いた。腕の中が熱かった。

西28丁目駅でマチは降り、自宅を目指して歩き始めた。最寄り駅ではないが歩いて帰れない距離ではない。ちょっとした登り坂になるので、足と尻が鍛えられるトレーニングだと思えばいい。

もう日は沈み、右手に黒々とした山のように円山公園とそこに繁る木々が見えてきた。北海道神宮、動物園、野球場などを擁した広大なエリアで、夜は静かだ。木々の合間には暖色の街灯がぽつぽつ見えるが、ほとんど真っ暗と言っていい。日中は観光客やカップル、散歩する地域住民などでにぎわう一方、夜は異様に静かで、防犯の意味もあってマチはあまり近づかないようにしている。

そういえば、これも森だ。

人が多く、内部に建築物がいくつかあるため今まで意識したことはなかったが、この広大な公園も一つの森といえる。実際、年に数回程度はクマの目撃情報があり、一部が閉鎖されることもある。マチはクマを目撃したことはない。公園内で黒い大きな塊がいたら、逃げた大型犬かと思ってしまうかもしれない。それぐらいクマについてはあやふやなイメージしか持っていないのだ。

狩猟をする人たちならどうだろう。

マチはリュックの中に入っている狩猟雑誌を意識した。記事の中にはクマを撃った読者によるレポートもあった。遭遇し、錯乱せず、怪我を負わされることもなく、クマに勝つ。そんな人なら、きっと犬をとクマを見間違えはしない。

街灯と遊歩道が整備された円山公園とはかけ離れたような山の中で、人間が、クマと出会う。山登りやトレイルランで偶然出くわしてしまうのではなく、むしろクマを追って山に入る人がいる。

それは、同じ人間なのに、生き物としての定義が大きく違うような気がする。

(つづく)

『夜明けのハントレス』は2026年2月20日より発売です! お近くの書店などでぜひお求めください。