――『文學界』で「ららら科學の子」の連載が始まったのが九七年の春ですから、足掛け七年で誕生した待望の新作長編です。読者も待ちに待ったことでしょう。

矢作 『あ・じゃ・ぱん』を刊行したのが九七年の暮れだから、僕自身、六年ぶりの新作ということになりますね。

――そもそも、この小説の構想はどのくらい前からあたためていたのですか。

矢作 もうかれこれ十五年以上かな。八〇年代の後半に中国人の不法入国が騒ぎになったでしょう。その頃に、メモを作ったんですよ。最初の構想では、今回の小説では脇役の傑(ジエイ)が主役だったんです。それである種のおとぎ話をやりたかった。SFなんかでもよくあるように、火星に取り残されて、ひとりぼっちで何十年も暮らして帰ってきた男に振り回されるというような小説を書きたかったんですよ。

――今回の小説では、主人公は一九六八年の学生運動の最中に国外逃亡して、三十年間も中国の山奥の村で暮らします。まさにタイムカプセルに保存されたような状態で日本に戻ってくるわけですね。そして、渋谷をうろうろする。

矢作 さっきの話に戻ると、八〇年代の後半だとまだ六八年から二十年もたっていないんですよ。露骨に全共闘運動にかかわった男が主人公だという小説を書きたくなかったわけです。それに、やっぱりあの頃はまだ景色にしても風習にしても、それほど劇的に変わっていなかった。この十年ですよ、特に九〇年代後半の変わりようには驚かされます。九三年から連載していた『新ニッポン百景』で当初、僕が驚いていたり、怒っていたりしたものって、今や当たり前なんだから。

セックスに関する意識も随分変わった。この間、十六歳の少女が三人の男と同時に付き合って、それが原因で殺人に発展した事件がありましたよね。ああいう十六歳が持っている平衡感覚というか、彼女なりのセックスに関するルールって、十年前の女の子には考えもつかないことだと思いますよ。

――しかし、主人公の「彼」は、この劇的な日本の変化にあまり驚いているようには見えませんね。

矢作 彼がもし三十代だったら、残りの人生を生きるのに世間的な何かを一つやり遂げなきゃいけないと考えるだろうし、変化の一つ一つにもっと驚いていたでしょう。でも彼は、もう五十歳なんですよ。渋谷でホームレスをやっても平気なんだ、きっと。彼は世間や時代と関係のないところで自分をもう一度試すことができる。

――それにしても六八年当時の渋谷や白金近辺を実に見事に再現していますね。

矢作 そうですね、ちょうどあの辺は僕の若い頃のテリトリーだったから。

――一方、主人公が二十代から三十年近く過ごした中国の莫賓という村に関してはいかがでしょう。

矢作 あれは想像上、というか架空の村です。骨灰盒(クウフイホ)なんて、僕の造語ですよ。ただ、一つだけ参考にしたものはあります。ある雑誌に、山からよだれかけのように延びてきた村を川がクエスチョンマークのように取り囲んで、上流下流の区別もなく同じ山の方へ消えている空撮写真があったんです。その一枚の写真だけが頼りだった。

――三十年間で変わったもの、変わらないものをあらためて発見して、ご自身で驚かれたりしたことはありますか。

矢作 七〇年代の初めにニューヨークに行った時、不思議に思ったことがあります。高速道路にしても日本よりはるかに大きいし、インフラも全然優れているわけだけど、全部古いし汚ないんですよ。でも、考えてみれば不思議でも何でもない。日本の高速道路が新しかったのは、できたばっかりだったということと、その頃の東京にはニューヨークほど車が走っていなかったから。今見ると、排ガスで真っ黒でしょう。三十年の違いって実はそれだけのことなんですよ。新しいものができて汚れるだけのこと。汚れる時間の問題なんです。

むしろ、新しく作られたものよりも、やはり三十年前からあったもののほうに驚きを感じます。例えば、東急文化会館。今年ちょうど閉鎖されてしまったけど、六八年当時もあったのか、と。中に入ってみると昔のまんまだった。二階、三階のあたりなんか結婚式場の案内ブースだとか、割烹着をきたおばさんがやっているような美容院が残っていたりとか。映画の看板だって変わっていない。ある種、異様ですよね。

――そういえば、主人公は映画のシーンをリアルに再現していますね。記憶が冴えているというか……。

矢作 三十年間、中国でそのことしか考えていないからね。映画の記憶ってなくならないでしょう。自分の記憶はどんどんなくなっていくのに、映画の記憶はなくならない。あれはどうしてなんだろう。不思議ですね。

――「彼」のほかにも、当初は主人公になるはずだった傑や瀬島など、一癖も二癖もありそうなキャストが登場します。

矢作 この小説の中には、いわゆる普通の人が出てこないんですよ。傑にしても瀬島にしても、みんな非常に意志的に国境を踏み外している。そういう人間を描きたいなあと思っていたんです。

――一方、女性に関しては特に年が離れた妹と妻。どこか似たところがありますね。

矢作 妹と妻については、要するに映画のダブルキャストのようなことをやりたかったんです。一人二役という感じにしたかった。映画を見ている人間は同じ人間じゃないかと思っているのに、出演している当の本人は別人のように振舞っている。

――連載の途中で9・11がありました。あの事件のインパクトは相当なものがあったと思うのですが、小説の中で変更を余儀なくされた点はあったのですか。

矢作 当然、いろいろと悩みました。あの事件を彼にどのように受け止め、消化させればいいのか。でも結局変更しなかったんですよ。いいやと思うまで時間はかかりましたけどね。結局、彼はこういうこととあまり関係なく生きているんです。一九六八年で彼の時間はある意味止まっているわけだから、むしろ当然の成り行きに見えたかもしれない。世界人民がアメリカ帝国主義と戦っていて、戦いはますます苛烈になっていくというふうに思うんじゃないでしょうか。

この半世紀のアメリカが、ソ連を失っていよいよ露(あらわ)になったというだけのこと。だから、あえて9・11のことを書く必要もないと思ったんです。

――今、おっしゃった通り、彼の時計は一九六八年、学生運動の真っ盛りのところで止まっているとも言えます。

矢作 そうなんですよ。彼はそのまま大人になってしまった。言ってみれば、五十歳の少年なわけです。

――あの頃の学生と今の学生は、やはり違いますか。

矢作 それは全然違いますよ。例えば今の学生は学費の値上げなんかで絶対に怒らないでしょう。三十年前は学費が年に二万五千円上がるといったら、それは大変だった。それと、昔の学生の方が素朴ですね。世の中の仕組みというものをあまり知らなかったし、どこをどうすればお金が儲かるということもわかっていなかった。広告研究会が海の家をやってちょっと儲かったりすると、本当に嬉しくて喜んでいる。それくらいでしょう。

でも今の学生だったら海の家をやるとしたら、まずスポンサーを探しに行く。企画書を書いて、プレゼンテーションして、いかにマーケティングに役立つか、なんて訴える。そんなこと、あの頃の学生は考えもしなかったですよ。

――携帯電話の普及というのも大きな変化だと思います。この小説の中でも、ハワイにいる三十年前の親友の志垣との連絡や行方知れずになっている妹の捜索など、携帯電話が非常に重要なツールとして登場しています。

矢作 確かに連絡手段というものを携帯は劇的に変えたと思います。昔は直接家に歩いていくしか連絡がとれない友達が結構いましたよね。電話持っていたって下手すると一カ月のうち二週間くらい止まっていたりして……。

今回の小説の中で海外にいる志垣と携帯で話すという設定は、最初から決めていました。でも携帯の出現でメロドラマは成立しなくなりましたよね。すれ違いがあり得ない。

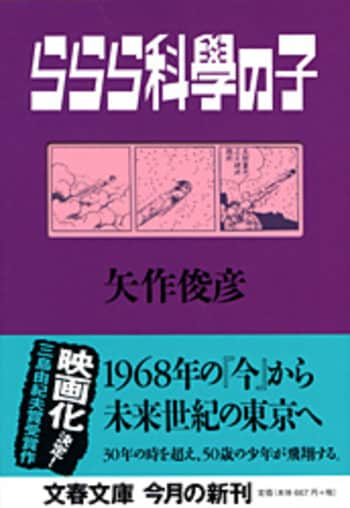

――ところで、今年は「鉄腕アトム」が誕生した年です。『ららら科學の子』というタイトルはどんな思いでつけたのでしょう。

矢作 タイトルは初めから決まっていました。「科學の子」という言葉を使おうと思っていていくつかアイディアを考えていたら、映画監督の川島透さんが「ららら」をつけた方が絶対にいいと言ったんですよ。ああ、なるほどと思ってその案を採用しました。

――『鉄腕アトム』って結構シニカルな物語ですよね。鉄腕アトムというのがいかに悲惨に死んでいったか、また五十年前に作られた時のいろいろな夢というのが、いかに今、破れ果てているか。それらが小説とうまくオーバーラップしているような気がします。

矢作 手塚治虫の漫画ってものすごくシニカルなんです。アトムは自我を持った機械として、人間との間でいつも引き裂かれているんですよね。百万馬力になって自分から壊れてみたり。それはずっと手塚治虫のテーマなんです。人類の未来なんて実はいちばん信じていないのかもしれない。

――主人公は最後の最後である決断をします。どんな意味が込められていたのでしょうか。

矢作 あれは、彼にあの台詞を言わせたかったんですよ。それだけのために伏線も張っています。

――最後に、今回の小説は矢作さんにとってはどのような位置づけといえるのでしょう。

矢作 すごく面白かった。書いていてつらいと思ったことは一度もなかったですね。ゲラと格闘するのも楽しかったし、正直なところ、なかなか手放したくなかったですよ。