「差別の話になったわ。」

母がそう言ったのは二〇一五年の暮れ。夏前から新作に取り掛かっていた。

「面白い作品になってると思う。でもまだ後半が荒いから書き直さないと。」

肺がんが見つかってちょうど一年が過ぎ、二つ目の抗がん剤は効果がなく、腎臓と膵臓への転移が見つかっていた。声はしっかりしていたが呼吸が苦しそうで、見ているこっちが辛くなった。私は恐る恐る聞いた。

「連載はいつからなの。」

「四月からでどうですかって聞かれたけど、五月にしてもらった。四月だとまだ体調が万全じゃないかもしれないから。」

年末に承認されたばかりの新薬による治療を年明けから受けることになっていた。その薬が効けば、がんと共存しながら、また前のような生活に戻ることができる、そう信じていた。一月からの投与で、薬の効果が出始めるのが二月として、そこから落ちてしまった筋肉を取り戻し、作品に集中する環境を整えるのに二、三カ月はかかるだろう、という計算だった。早く書き上げてしまったほうがいいという言葉が出かかった。執筆以外の仕事を断ってでも、自分の作品を優先してほしい。でも言えなかった。新薬の効果を私も信じたかった。まだ治療中なのだ。手の施しようがないわけではない。黙り込んだ私を見て、母が言った。

「もったいぶってないで、早く書いたほうがいいかしらね。」

私は少しだけ救われたような気持になって、「そうだね。」と答えた。

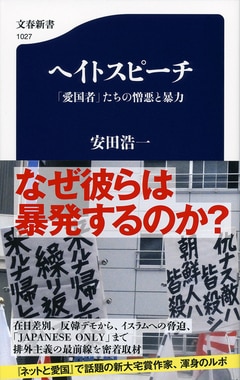

二〇一一年の夏に大阪に移ってから、私は差別について考えることが多くなった。福島での原発事故で、地方に迷惑施設を押しつける差別構造をいやというほど見せつけられ、自分の立ち位置を問い直さずにはいられなかった。人種差別を扇動する街宣が私が暮らす街の駅前で二週間にわたって行われ、危機感を募らせてもいた。母も同じ思いだったのだろう。顔を合わせるたびに、差別のことが話題にあがった。世間にはこれだけ差別があふれているのに、差別する側の人間にはその自覚がない。自分は差別をしない人間であると多くの人が思っている。私にも覚えがある。弟を亡くしたあと聞かされた「母子家庭の子どもは死亡率が高い」という噂。子どもが生まれたばかりの男友達が言った「母親が働いている子どもは非行に走りやすいから、妻が仕事を辞めることにした」という言葉。どれも私から見れば差別だけれど、言った側はそれが差別だとは思っていない。もちろん私も気がつかないうちに、誰かを傷つけたことがあるに違いない。あらゆる紛争に差別が関係していることを考えれば、なんとかして差別を克服しなくてはならないと思うのだが、自覚すらされていない感情をどうしたら乗り越えられるのか、答えを見つけられずにいた。