江戸を舞台にした時代小説の分野に多くの才ある書き手が集まり、しのぎを削っている。その大群の中に埋没しないために、皆さまざまな工夫を凝らしていることはいうまでもない。中でも時代をいつに置くか、物語の中心となる場所をどこにするか、そしてどのようなキャラクターを設定するか。これらはストーリーを構築する以前に、きっちりと決めておかなければならない、小説を支える基礎に当たる部分だと思う。

この三つは互いに関連している。一口に江戸時代といっても江戸幕府の開府以来、将軍は十五代を数え、二百六十有余年も続いているのであるから、どの時代を切り取るかによって、社会情勢や人々の考え方も大きく違ってくるだろう。

舞台となる土地にしても時代によって大きな違いがある。たとえば元々は葺屋町(現在の中央区日本橋人形町付近)にあった吉原は、明暦の大火(一六五七年)がきっかけとなって浅草の北方に移転させられたことは、時代小説ファンならご承知だろう。ほとんどの時代小説で登場する吉原は、こちらの新吉原の方である。移転以前はまさに浅草田圃と呼ばれた田園地帯で、後年の賑わいとは無縁の土地であったはずだ。

また官許の芝居小屋である江戸三座が、浅草の猿若町に移転させられたのは水野忠邦による天保の改革によってであり、天保十三年(一八四二年)以前は葺屋町に市村座が、隣の境町に中村座が、そして現在の歌舞伎座がある木挽町に森田座があった。さらにいえば、正徳四年(一七一四年)に起きた「大奥スキャンダル」の江島生島事件によって同じ木挽町の山村座が廃絶される前は、官許の芝居小屋は四座あった。

また実在の人物を主人公にする場合はもちろんだが、架空のキャラクターを実在の人物と絡ませたいと思えば、自ずから作品の時代設定は決まってくる。

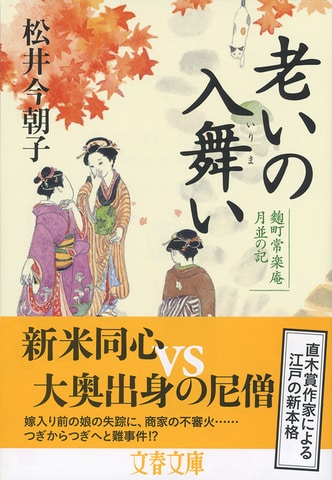

長々と蛇足めいたことを書いてきたが、それというのも本書『老いの入舞い』の初読時に、三つの要素の設定の妙に感嘆したからにほかならない。

この物語の中心となるのは麹町近辺だ。江戸の市井小説というと、日本橋、神田、浅草、大川(隅田川)を越えた本所、深川など江戸城から見て東側の、現在《下町》と呼ばれている地区が舞台になることが多い。そんな見慣れた土地ではなく、江戸城の西に位置する麹町という地を舞台にしたことにまず目をひかれたのである。

そして時代は寛政七年(一七九五年)と明記されていることにも注目したい。九代将軍家重に見出され、十代将軍家治の治世で異例の出世を遂げたのが田沼意次だった。田沼は明和六年(一七六九年)に老中格になって以来、重商主義を取り積極的な経済政策を進めた。だが浅間山の大噴火による飢饉などが手伝い、ついに天明六年(一七八六年)に失脚する。後を継いだのがその翌年に老中首座となった松平定信である。定信は奢侈を禁じた倹約政策などを進めるが、世間の不人気もあり寛政五年(一七九三年)に失脚してしまう。つまり本書で描かれる寛政七年は、定信失脚の二年後にあたるのである。

最後のキャラクターであるが、本書を支える重要な実在人物として登場するのが、北町奉行小田切土佐守直年である。直年はこの物語の三年前、すなわち寛政四年(一七九二年)に奉行を拝命し、文化八年(一八一一年)に亡くなるまで奉行の任にあった。生涯現役を続けたわけであるから、よほどの名奉行だったのだろう。

麹町という場所、定信失脚後の寛政年間という時代、北町奉行小田切土佐守直年という人物。これらはいずれもこの物語と不可分に結びついている。

物語の中心視点人物となるのが、北町奉行同心の間宮仁八郎である。二十四歳になる仁八郎は、見習いから本勤並の定町廻り同心に昇格したばかりの新人だ。受持ち区域は麹町から赤坂一帯である。仁八郎は内与力から「御前じきじきの仰せ」として、平河天神社近くにある常楽庵という庵に、見廻りのおりおりに立ち寄るように命じられた。

常楽庵の庵主は大奥で高い役職を務めたという尼僧だった。三十年近く大奥勤めをしているはずなのに、肩のあたりで尼削ぎに切りそろえた髪はつややかで、しわもなく肌つやもよい顔つきの、年齢の見当がつかない不思議な雰囲気の女性だった。気が進まないまま庵を訪ねてみれば、庵主からは志乃という実の名で呼べなどと、仁八郎はいたく気にいられた風である。だが仁八郎から見れば庵主の志乃は、「蒸かしたての饅頭に細筆でさっと目鼻を刷いたような顔」の女中梅の井や、大柄で膂力のある「色黒の大きなお盤台面」をした下女ゆいを眷属に従えた、八百比丘尼の化け物に見えてしかたがないのだった。

常楽庵では近隣の商家の娘たちを集め、女の寺子屋として行儀作法などを教えていた。ある日、出入りしていた呉服屋の娘が庵からの帰路に行方知れずになるのが巻頭の「巳待ちの春」である。常楽庵で開かれた「巳待ち」の催しが、娘の失踪の契機になっていることを知った仁八郎は心穏やかでなかった。ところが庵の玄関先に残されたあるものから、庵主は見事な推理を組立てるのだ。

こうして商家の離れで病身の当主が焼死した事件の真相を暴く「怪火の始末」、庵の近くにある平河天満宮門前の茶屋娘殺しの悲しい顛末が明かされる「母親気質」、大名屋敷の女中奉公から宿下がりした商家の娘の斬殺された遺体がお堀で発見される「老いの入舞い」の四編が、移りゆく四季の情景とともに描かれていく。

いうまでもなく町奉行所は武家や寺社には手出しが出来ない。ここに麹町という町の特殊性が浮かび上がる。半蔵門から西に向かってほぼ真っ直ぐに延びる道が甲州街道である。麹町はこの街道沿いにある。だが江戸の切絵図をご覧になれば一目瞭然だが、この付近の町地は街道に沿った細長い一角だけで、麹町の北隣の番町は旗本・御家人の屋敷が櫛比し、南側の永田町界隈は御三家紀州藩など大大名や大身旗本の屋敷が並んでいる。武家が関連する事件が起きても決して不自然ではない土地柄なのだ。仁八郎は潔癖な若者らしく、お家大切を第一にする武家の論理によって謂われなき被害を受けた無辜の町人たちにいたく同情する。だが下手人を追うことが出来ない現実に直面するたびに、無力感に苛まれてしまうのだ。そして年の功で泰然自若に構えているように見える庵主に、その苛立ちをぶつけてしまう。そんな仁八郎の姿は、庵主に遠い日の記憶を甦らせるものでもあった。

老いの入舞いとは舞楽が終わり、舞い手が退場する時、いったん舞台に戻り、あらためて舞を披露しながら楽屋に戻ることをいう。庵主は大奥という毎日気の休まることのない場所で長年を過ごしてきた。そのため当時はなにごとにも心を煩わされない平穏な日々を過ごせることを待ち望んでいたのだ。ところがいざ庵を構えてみれば、そこに「退屈という名の、とんだ落とし穴」が待ち構えていたのである。そこで大奥時代にも鋭い観察眼と人の心理の機微を読む能力によって数多の悶着に対処してきた《名探偵》の能力を、《老いの入舞い》のように発揮するのである。もちろん、庵主の琴線を震わせる存在である仁八郎の手助けという側面も大きいのであるが。また庵主の取り柄は頭脳だけではない。「老いの入舞い」ではへなちょこ武士では到底かなわない、見事な腕の冴えも見せてくれるのだ。血飛沫で染まった白衣に薙刀を構える庵主の姿は、実に格好いい。

田沼時代は表の金だけでなく裏の金も動いた時代だった。賄賂が横行し派手な生活に浸った記憶が忘れられない品下がった武士のありようも、一連の事件の遠因ともなっている。そういう意味でも本書は寛政年間という時代である必要がある。また庵主が大奥を辞めた理由も、神経質で口うるさい老中松平定信に逆らったためであるらしい。頭脳はもとより外見からは想像もつかない腕と度胸の持ち主なのである。

二〇一六年六月には本書の続編となる『縁は異なもの』(文藝春秋)が刊行された。こちらも本書同様、寛政八年の四季を通じた四つの話が描かれている。この中で、常楽庵庵主志乃の過去の詳細や、小田切土佐守直年との関係が語られるほか、仁八郎の身の上にも変化の兆しが現れる。

そうそう、うっかり言い忘れたが本書にはもう一人、当時の江戸で誰一人知らない者がいないほどの有名人が、常楽庵の隣人として登場するのも趣向の一つだ。続編にも顔を見せるが、この人物は実に印象的。それが誰かはお読みになってのお楽しみということで、明かさないでおくとしよう。

本書は真っ直ぐな気性の若手同心と、人生経験豊富な元大奥女中の庵主という異色な取り合わせの捕り物小説だ。しかしそれだけではない。人情の機微をすくい取る巧みな市井小説の要素もあり、剣戟小説としての凄味も最後に浮かび上がる。また江戸の移ろいゆく四季の様子がたっぷりと活写されている点も、大きな魅力になっている。まさに時代小説のあらゆる魅力を合わせ持った逸品といえるだろう。

常楽庵庵主の《老いの入舞い》が、長く、長く続くことを期待したい。