なお、テレビなどの「大奥」物で、圧倒的な存在感を発揮しているのが右衛門佐(えもんのすけ)という女性だが、彼女が正親町町子の「実の母親」ではないかとする学説も存在している。ちなみに、右衛門佐は、養子とした桃井家の墓に眠っている。その墓も、正親町町子の墓も、東京都新宿区の月桂寺にある。この月桂寺は、江戸における柳沢家の菩提寺である。

ちなみに、吉保の嗣子・吉里(よしさと)を生んだ側室である飯塚染子(そめこ)は、『鳥の空音(そらね)』を書き残したが、まさに奇蹟の書物と言ってよい超一流の文学書であり、思索書である。吉里以外の四人の子供たちを、ことごとく数えの三歳未満で早世させてしまった染子の母親としての絶望が、『鳥の空音』という書物の執筆によって、徐々に癒されてゆく。人生について極限まで突き詰めて考える女性が、元禄時代の江戸にはいたのである。

綺羅星のごとく、男にも女にも、才能のある人々がひしめいていた。だからこそ、元禄時代の江戸は面白い。この時代を生きる女たちの人生を、あますところなく描き尽くそうと考えたのは、作者の篠綾子が小説家として生きようとする自らの人生の原点を見つめたからにほかならない。

篠綾子の新機軸に、話題を移そう。彼女は、清閑寺家出身で綱吉の側室となった女性に目を付けた。うーん。鋭い。むろん、テレビの「大奥」物でも、彼女はしばしば登場するから、作者が新たに発見した人物ではない。しかし、篠の思いのこもった想像力によって、新しい血と心が吹き込まれている。それが、元禄時代を見る新しい視点を呼び込んでくる。

京都の公家・清閑寺家と、徳川綱吉とは不思議な糸で結ばれていた。これまた、「運命(デスティニー)」である。あるいは、「因縁」と言うべきか。

一六八〇年に、徳川四代将軍の家綱が死去した際に、皇族の有栖川宮幸仁親王(ありすがわのみやゆきひとしんのう)を将軍として都から招聘すべきだという大老・酒井忠清の策謀があったとされるが、結局は家綱の異母弟である綱吉が将軍に就いた。この時、権力政争に利用されて翻弄された有栖川宮幸仁親王の母は、清閑寺共綱(ともつな)の娘だった。

その清閑寺共綱の子が、熙房(ひろふさ)。その熙房の子の清閑寺熙定(ひろさだ)は、元禄十四年に、霊元(れいげん)上皇の院使として江戸に下向した際に、江戸城内で発生した「松の廊下」の刃傷沙汰と遭遇した。浅野内匠頭(あさの・たくみのかみ)が、吉良上野介(きら・こうずけのすけ)に斬りかかり、即日の切腹を命じられた。これが、赤穂浪士の吉良邸への討ち入りのきっかけとなった大事件である。

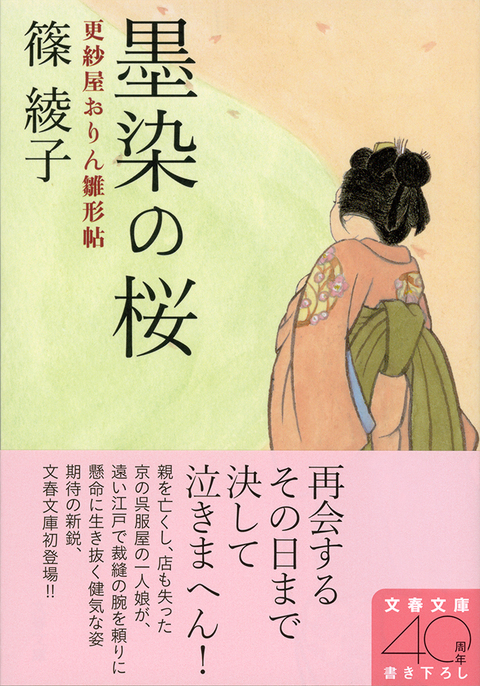

それに先立って、清閑寺熙房の妹が、江戸城の大奥に迎えられ、何と綱吉の側室となっていた。後に寿光院(じゅこういん)と呼ばれる女性が、その人である。この『墨染の桜』では、作者は彼女に「熙子(ひろこ)」という名前を与えている。

清閑寺家は、京都の朝廷と江戸の幕府の鬩(せめ)ぎ合(あ)いのただ中を生きる「運命(デスティニー)」を、歴史の女神から与えられた一族だった。この清閑寺家に、篠綾子は着目して、日本の歴史と文化の一大転換点を描こうとしたのである。その志や、まことに良し。

しかも、この作品の視点人物は、清閑寺家のお姫様(寿光院)ではなくて、彼女を慕う呉服商の娘で、裁縫の名手でもある「おりん」という女性だった。身分は違えども、固い友情で結ばれた二人の女性が織りなす人間劇が、これから開幕する。それが、『墨染の桜』だ。これが、期待できないはずがない。彼女たちの運命の行き着く先と、女性としての成長劇を、読みたくなるのは当然ではなかろうか。

清閑寺家の人々と同じく、いやそれ以上に、おりんは歴史の荒波に翻弄される。そして、庶民の暮らしも、公家の世界も、大奥の秘められた世界も、「呉服商」あるいは「針仕事の達人」という立場によって越境し、自分の目で見届けることができる。この「おりん」という虚構のキャラクターの創造によって、作品世界のリアリティと奥行きが一挙に増大する。

おりんの父親は京都で呉服商を営んでいたが、徳川綱吉が将軍になった余波で、有栖川宮家や清閑寺家が閉塞し、そのために資金繰りが悪化して急死したという設定である。おりんの不幸の始まりは、綱吉にあった。だから、おりんと元禄文化は、宿命的な関係にある。

このおりんの周囲の人々も、魅力に富んでいる。庶民の日々の暮らしを描くことが、公家や大奥や武家や豪商たちの野心がぶつかりあう世界の存在を際立たせてくれる。