現在からおよそ三百二十年前の日本に、大きな歴史の変わり目があった。それが、元禄時代(一六八八~一七〇四)である。

「生類憐(しょうるいあわれ)みの令」のマイナス面ばかりが強調されすぎているが、徳川幕府は五代将軍の綱吉が先頭に立って、意欲的な政策を打ち出していた。日本文化が近世から近代へと向かうための重要な布石が、この元禄時代に着々と打たれつつあったのである。

日本という国家、ひいては日本文化のあるべき姿を模索する人々が、その構想力を激しく競い合った。伝統と革新のぶつかりあう潮目が、元禄時代だったのである。「近代国家としての日本」の原型が、この元禄時代に生まれたと言っても、決して過言ではない。

京都には、王朝文化のエッセンスを永く継承してきた天皇と公家(くげ)たちの強固な文化秩序があった。大坂では、急速に富を蓄積してきた豪商たちが躍動していた。

そして政治の中心である江戸には、文化の中心をも京都から江戸へ移すと同時に、日本の伝統文化を外国渡来の異文化と調和させようとする文化政策が立案されていた。さらには、日本橋の越後屋など、新しい商業形態も誕生していた。

この三つの都市が、三つの文化秩序の優劣を競い合い、三つ巴の戦いを展開した。三つともが、それぞれの戦略を持ち、自分たちのスタイルで未来を切り拓こうとしていた。

元禄時代を生きる老若男女は、好むと好まざるとにかかわらず、いずれかの勢力に身を置かざるをえない。どの勢力の中に生まれ合わせるかは、その人物の「運命(デスティニー)」である。運命を呪い、運命と闘いながら、元禄の人々は必死に自分の人生を切り開いた。その集合体として、歴史が動きだし、流れてゆく。

元禄十五年(一七〇三年)には、赤穂浪士による衝撃的な討ち入り事件も起きた。武家勢力の中でも、大きな理念の相違と角逐があり、だからこそ多くの人々が命の花を散らせたのである。公家社会の内部でも、はたまた経済活動をめぐっても、骨肉の戦いが繰り広げられた。この犠牲と悲しみの中から、人間が人間として生きることの可能な「近代日本」が呼び込まれてくる。

このように、元禄時代は、日本の文化と歴史を振り返った場合の重要「復元ポイント」である。だから、多くの歴史家や小説家が、この時代に意欲的に取り組んできた。名作・秀作・佳作のひしめくこの時代をあえて描くには、作者の側によほど大胆で斬新な構想力が必要とされる。

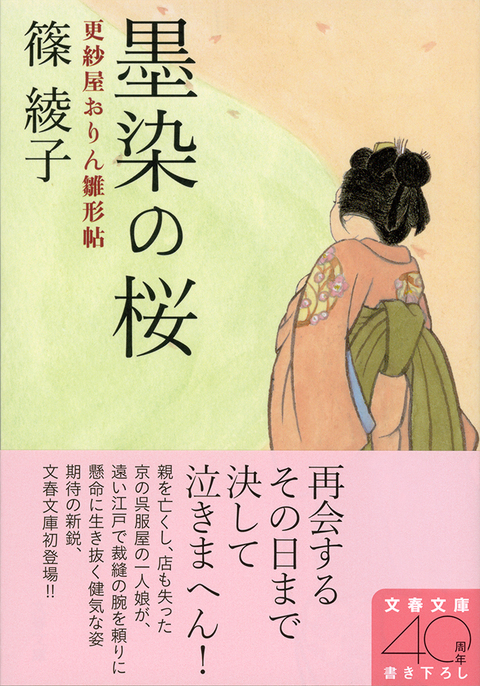

新鋭・篠綾子が、文庫書き下ろしでこの時代前後に挑むと聞いて、「その戦略と覚悟や、いかに。まずは、お手並み拝見」という軽い気持ちで、私は『墨染の桜』のゲラを手に取った。とたんに、驚いた。

「清閑寺(せいかんじ)」という言葉が、目に飛び込んできたではないか。こう来たか。これは、いけるかもしれない。いや、いける。ぐいぐい話の展開に引き込まれていって、あっという間に読了してしまった。読後感を一言で言おう。「ぜひ、続きを読みたい」。

ここまで瞠目したのには、私自身のこれまでの経緯がある。実は私も、この元禄時代が日本文化史上の最大の分岐点だったという観点から、国文学者として照明を当て続けてきた。その際に着目したキー・パーソンが、柳沢吉保という人物だった。

五百三十石から始まって、十五万石の大名となり、綱吉の側用人(そばようにん)として絶大な権力を掌握し、大老に準じる大出世を遂げた人物である。彼は、朝廷の権威の源泉である王朝文化の精華である『源氏物語』の第一人者・北村季吟(きぎん)を、京都から江戸に呼び寄せた。

それが、元禄二年のことだった。元禄元年に側用人に就任した吉保は、まさに元禄文化の申し子であり、最大の推進者だった。ちなみに、季吟が江戸に下った元禄二年には、彼の俳諧の弟子である松尾芭蕉が深川の草庵を後にして、『奥の細道』の旅に出ている。

かくて、京都の文化を武蔵野に根づかせ、大きく育てて、都の文化を凌ごうという壮大な戦略が、発動した。

柳沢吉保は、孔子・孟子・朱子に匹敵するほどの天才儒学者である荻生徂徠(おぎゅう・そらい)も、家臣として召し抱えた。禅の高僧たちとも、世界認識や人間認識について、深く語り合った。

なおかつ、柳沢吉保の妻室は、才媛ぞろいだった。側室の一人である正親町町子(おおぎまち・まちこ)は、京都の公家で大納言の正親町家の出身である。町子の著した『松陰日記(まつかげにっき)』は、一流の文学作品である。『源氏物語』と同じ文体で、人間の生きる喜びを謳歌できる文学者が、元禄時代の江戸に存在したのだ。