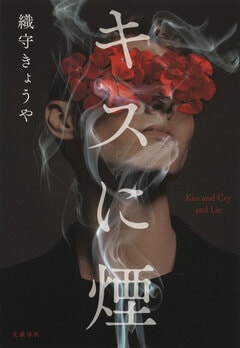

会食を通じて小山は女性たちをよく観察し、サービスの魅力はどこにあるのかを見抜こうとする。相伴する女性はみな、『千夜一夜物語』のシェヘラザート姫の如く、同席者を魅きつけてやまない座談の名手ででもあるのか。それとも口中から芳香を放ったという楊貴妃のように絶大なるフェロモンの持ち主なのか。読者も小山と同様、その点を気にしながら読み進めることになるだろう。

だが、初の会食を終えたときの小山の感想は「なんのことはない、特に変わってもいない。しかし、どことなく楽しかったような気がする。そんな小さな印象が残った」というものだった。どことなく楽しかったような気がする、というぼんやりした感想なのがおもしろい。私の思うに、この感じは森作品の秘密を表したものだからだ。

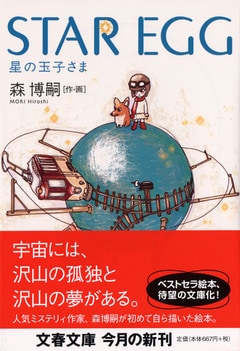

中枢に読み解くべきテーマやモチーフが存在するタイプの小説があり、何も考えずに読めて、了(お)えた瞬間に忘れることができるタイプの小説もある。同じ小説ではあるが、両者の性格は正反対である。これまで書かれてきた森小説は、みな後者の作風を志向していた。ただし、完全な読み捨ての小説ではなかったのである。後を引く感じのする作品であった。ラムネは、最後にシュワッという炭酸のはじける感じを残して口の中から消える。あの味わいに似ている。何も残さないのだが、何かが残っているような気がするのだ。そうした気分を「どことなく楽しかったような気がする」という言葉が絶妙に表している。

おそらく森は、自己言及の意図を持って本書を書いたのだ。「どことなく楽しかったような気がする」ものにはいろいろな形があるが、描かれた相伴者の女性のキャラクターに、その「いろいろ」が具現されているのである。作者は自信をもって手の内を明かしている。そうです、読者に挑戦しているのですよ。読み取ってごらんなさいと。

表題作に当たる第一話で小山は、女性が食事をする仕草が実に優美であることに気づく。「こういった美しい仕草を身近に見られることは、一人分の食事代を上回る価値であるにちがいない」と思うのである。この「仕草」という言葉を「文章」に置き換えれば、この感想は小山のものではなく、森作品を手にする読者のものに変わるはずだ。次の「もう少し変わった子あります」では、「お前は、ものごとを具体的にしか見ない」「何事も抽象的に捉えなければならない」と人に言われて悩む女性が登場し、小山と具体―抽象論について会話する。「ほんの少し変わった子あります」に登場するのは、一言も発さず、ただ優雅に箸を使うだけの女性だ(これで客へのサービスが成り立つものかと、読んでいるこっちがどきどきする)。「また少し変わった子あります」は、対照的におしゃべりで時間と空間を埋め尽くそうとする女性のお話だ。こうしたキャラクターの一人一人が、実は森博嗣の用いる技巧のそれぞれに対応しているのである。

男女の語らいに仮託して何事かを表現する小説。そう考えればやはり本書は、花柳小説の伝統に則った作品といえるのである。味わいも、花柳小説と同じように官能的だ。