わが国には、そのかみに花柳小説というものがありました。ご存じですか?

花柳小説とは、娼婦と客の交流を描いた作品のことである(永井荷風『【さんずい+墨】東綺譚』などを思い浮かべると解りが早いだろう)。日本には男女が自由に語らいをする社交界の伝統がもともと無かったので、その代替物として花柳界を社交の場に見立て、男女の擬似恋愛を描く小説が発達した――とは丸谷才一の説だ。

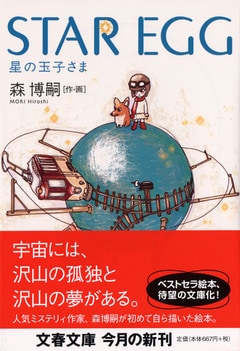

もちろん花柳小説の存在意義があったのは性倫理のモラルが窮屈に制限されていた大戦前までで、男女が往来で大手を振って恋を語れるような時代が来れば自然と創作は途絶えてしまったのである。最後の花柳小説といえば、あれは実話に基づく話だけど生島治郎『片翼だけの天使』ということになるのではないかしら。実は森博嗣『少し変わった子あります』は、そうした花柳小説の伝統に連なる小説なのです。

そう書くと、「え、あの森博嗣がポルノグラフィーを」と、びっくりする人もいそうだ。たしかに男性が女性の時間を「買う」小説なのだけど、そこは森作品である。性の匂いは極力排除されている。

主人公は、大学教授の小山という男。彼には失踪した荒木という後輩がいた。その荒木から、何かのはずみのように聞かされた情報が始まりだったのである。

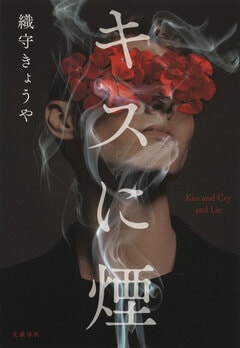

奇妙な店なのだ。定まった店舗があるわけではなく、営業はその都度場所を借りて行われる。おまけに屋号を掲げた看板というものもない。接客に現れるのは三十代の女将ただ一人で、もの静かな雰囲気の中で酒食を楽しむことができる。

つまり「大人の隠れ家」を標榜する店にありがちなサービスを提供するようなところだったのである。やりかたは極端ではあるが、それだけなら別にありえない営業形態ではない。だが、そこに新たなサービスの要素が付け加わり、他店とは完全に一線を画すほどになった。

簡単に言うと、食事に相伴者が付き始めたのである。相手はいつも若い女性。ただし会うのはそのとききりで、絶対に二度同じ女性は現れない。いかがわしい行為はもちろん、女性が媚態を示すような接客も一切なし。ただ、二人で食事をするだけ。二人で食べるのだから代金も倍に請求されるが、入り費はそれだけだ。

そんなサービスのどこが楽しいのかって思うでしょう。少なくとも、私は思う。話を聞かされた小山も不審に感じたようだ。だから荒木に教わった番号に電話をかけ、実際に店を訪ねてみた。そして失踪した荒木と入れ替わるように店の常連になった。『少し変わった子あります』は、小山がさまざまな女性と食事をともにする様子を描く連作集なのである。