この人、“書けないものない系”の書き手だ。読後、私は嚙みしめるようにそう思った。

今作で遅ればせながら須賀作品デビューを果たした私は、突然出会ってしまった傑作を前にしばし放心状態となった。私が“書けるもの少ない系”の書き手だからこそ、読後に抱いた敗北感のようなものは、今でも手に取るように思い出せる。

小説家には、“書けないものない系”の書き手と、“書けるもの少ない系”の書き手がいる、ような気がする。

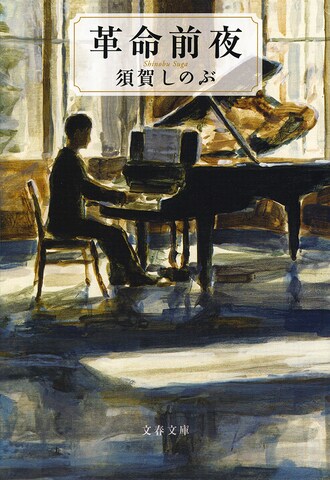

前者は、自分自身が存在しない世界を舞台に物語を作り上げることができる。この作品の舞台である、ベルリンの壁崩壊直前の東ドイツに、須賀さんはいない。取材のために赴くこともできない。ピアニストを目指す主人公のように、ドレスデンにある音楽大学に留学したこともないはずだ。だけど書けるのだ。須賀さんの文章は、対象への巨大な好奇心、興味関心、そして圧倒的な想像力と構成力に基づいている。自分が見聞きした、自分が経験した事柄からどうにか小説をひり出している私からすると、どうすればそんな文章を書けるのか、見当もつかない。「神の棘」(新潮文庫)で描いたナチス政権下の世界に、須賀さんは足を踏み入れたことがない。そこに出てくる修道士とナチスの親衛隊というキャラクターのどこにも、須賀さんは重ならない。明治期に大陸に渡った「芙蓉千里」(角川文庫)の主人公の造形から須賀さんを探し出すことはできないし、「また、桜の国で」(祥伝社)で描かれた第二次世界大戦下のポーランドから須賀さんの姿を見つけることもできない。“書けないものない系”の書き手は、書かれた舞台や人物から著者の存在が一切漂ってこないのだ。須賀しのぶ作品の中には、須賀しのぶがいない。これは、書き手として、本当にすごいことだと思う。

かと思えば、「雲は湧き、光あふれて」「エースナンバー」「夏は終わらない」(集英社オレンジ文庫)などの高校野球小説を読んでもわかるように、現代を生きる私たちが存在する世界を書いても、須賀さんは抜群にうまい。「キル・ゾーン」シリーズや「流血女神伝」シリーズなど、主に若い読者を強く惹きつける大長編を書いていたことも大きいのだろう、痒いところに手が届くというか、そこ! そこ! と気持ちよく読者の脳が反応してしまうツボの押し方を心得ているのだ。骨太な歴史小説でも、瑞々しい青春を描く現代小説でも、それは変わらない。