この小説を読みながら、「理想の上司」という言葉を思い浮かべた。日本で最大手の大日生命に勤める主人公、広岡厳太郎の振る舞いをみていると、こんな上司がいたら仕事はやりやすいし、やりがいもあるだろう、と思う場面が何度もでてくるからだ。

大手商社、第一物産の輸出部門の課長として活躍していた厳太郎は、父親で大日生命の社長をしている広岡俊の強引ともいえる引き抜きで、この生保の取締役として転身することになる。社内は世襲人事ではないかと騒然となり、人事には口をはさまない労組までもが「好ましい人事ではない」と会社に人事の撤回を申し入れる。

低姿勢で臨んだ俊社長の根回しもあって、三九歳で取締役に就任した厳太郎は、生保会社の仕組みを一通り学ぶと、営業の最前線である支社での勤務を希望し、大阪の中位の支社長として赴任する。本社の次長クラスが就くポストで取締役の役職ではないが、商社マンから生保人になりきるためには、「生保のおばちゃん」と呼ばれる外務員たちと働く必要があると、厳太郎が強く求めたのだ。

総支社員の八割が外務員という職場で、厳太郎は現場の士気と成績を高めようと張り切る。外務員から契約しそうなお客に会ってほしいと言われれば喜んで挨拶に出向き、支社の下にある支部をまとめる各支部長の自宅には、休日を返上して夫婦そろって菓子折り持参で訪問する。子どもが医学部に入った外務員には奨学金を出すなど、部下に寄り添ったきめ細かな対応をする。そうなると、外務員からは「支社長を男にする」という目標と一体感が生まれ、保険の契約高でずば抜けた成績をあげる支社に生まれ変わる。

「理想の上司」は危機管理にも強い。ノルマを果たすために自腹で多数の架空契約をつくるうちサラ金地獄に落ちた支部長には、個人的に返済金を用立てたり、外務員と恋愛関係になった別の支部長には、故郷の支部への転勤をあっせんして不倫関係を解消させたり、スキャンダルが大過になるのを防いだ。

「理想の上司」にはコストもかかるのが自然で、厳太郎は商社の退職金を使い果たしただけでなく、親から譲られたゴルフ場の会員権まで売却する。そこまでがんばる厳太郎の努力のモチベーションは何だったのだろうか。

入社前、厳太郎が子ども時代からの親友、稲井純に転職の相談をしたときに、稲井はこんなことを言う。

「厳太郎は全力疾走しなければ気が済まないほうや。どんなものごとに対しても、おまえは全力で取り組もうとするやろう。大日生命に入社したら、過年度入社のハンディを取り戻そうとして、それこそ寝食を忘れて仕事をするに決まってる」

転職を迷っている厳太郎は稲井にこう答える。

「苦労することは厭わん。なんでもない。いや、だからこそやり甲斐があるんやないか。しかし大日生命に入るとしたら、社長になるつもりでやらなあかん。それがかなわんのや」

広岡家は大日生命の創業家であり、跡を継がせようとする父の思いがアナクロニズムだと厳太郎は言いながらも、それを「宿命」と受け入れるしかなかった。スピード出世とやっかむ周囲からのプレッシャーに対して、厳太郎は周囲から愛される「理想の上司」となることではねのけようとしたのだろう。

入社後の厳太郎が支社で働きたいと、従兄で先に大日生命に入っていた広岡慶一郎に相談したときに、慶一郎は厳太郎の本気度を確かめようと、こう答える。

「絹のハンカチは絹のハンカチらしくせなあかん。帝王学を勉強したらええやないか」

それに対して厳太郎は言い返した。

「僕は絹のハンカチやありません。帝王学なんて勉強するつもりもないですよ」

絹のハンカチではぬぐえない現場の汗は、雑巾で拭くしかない。厳太郎の決意があらわれた会話だった。

親の跡を継ぐだけなら、帝王学を学ぶことでよかったかもしれない。しかし、古い体質の保険会社を改革し、会社を発展させていくには、親を乗り越えなければならない。支社長としての「理想の上司」物語は、自分をいじめ抜き、生保マンとしての自分を鍛えることで、同族経営を乗り超えようとする「父殺し」の物語でもあった。

支社長を一年余で本社に戻された厳太郎は企業保険部長として保険業の国際化に取り組む。米国の保険会社との間で、お互いの取引企業が相手国でビジネスをするときに、相手と保険契約を結ぶよう誘導するとともに、その保険は再保険の形にして両社で折半する、という業務提携を結ぶことに成功する。この提携をきっかけに欧州の保険会社とのネットワークも広げ、日本の保険会社として多角的な海外ビジネスの先鞭をつけた。商社マンだった厳太郎の面目躍如というところだ。

日本の生保会社が巨額の運用資産を背景に、国際金融市場を動かす機関投資家として登場し、ザ・セイホと呼ばれるようになったのは一九八〇年代後半のことだ。厳太郎はザ・セイホの足がかりをつくったともいえる。

厳太郎が国際化戦略の次に手掛けたのは、法人営業部をつくることだった。企業から団体保険の契約を取ってくるのは支部・支社の外務員の役割だが、保険会社が顧客企業の株式を保有したり、融資をしたり、さらには不動産投資などで提携したりといった総合金融会社に転換していくには、法人営業部の設置が不可欠だった。

しかし、保険会社の本体が直接、企業と契約することになれば、外務員の営業に依存する保険会社の土台を揺るがすことになる。厳太郎の提案に、社内の抵抗は大きく、厳太郎は自ら課したタブーを破ることを決意する。それは、同居する社長の父に仕事の話を持ち込まないということだった。親の威光を笠に着て、組織を乱している、という批判を避けるためだった。

自戒を破り、トップダウンで法人営業部を設置するように迫る厳太郎に俊は「社内のコンセンサスがなければ」と渋る。しかし、「慎重にやってほしいとは思うが、反対はしません」という言質を俊からもぎ取ると厳太郎は、自分が率いる企業保険部を動員した社内や組合への説得工作を進め、他社にさきがけて法人営業部の新設にこぎつける。

ともすれば現状維持になりがちな大組織のなかで、大胆な改革を進めるには、トップのお墨付きが必要だ。そして同族経営である場合には、創業家の承認も不可欠だ。厳太郎は、ここ一番の勝負時とみて、禁じ手で得た「反対はしない」という俊の言葉を利用したに違いない。

「理想の上司」は、部下にやさしく頼れる存在だが、次の代の社員までがその恩恵に与れる「理想の上司」は、長期的なビジョンを持っている人物ということになり、厳太郎はそういう意味でも「理想の上司」だったことになる。

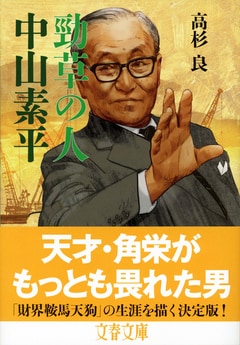

現実の企業社会では、こんなスーパーヒーローがいるわけはない、と思うが、この物語には実在のモデルがいる。日本生命保険五代目の社長だった弘世現(ひろせげん)の長男、源太郎で、一九七五年、四四歳で病死する。高杉がこの作品を「いのちの風」と題して世に出したのは一九八五年だから、源太郎の死後一〇年ということになる。いつものことだが、作者は綿密な取材をしているからだろう、一九八七年に文庫化した際には、副題に「小説・日本生命」と付けている。

高杉は、取材しているうちに弘世源太郎という男に惚れたのだろう。創業家の嫡男という宿命を背負い、理想の上司として息が絶えるまで全力疾走せざるをえなかった男の美学に「まいった」と思ったのではないか。彼が六代目の社長になっていれば、この小説を手がけただろうか。絹のハンカチを雑巾に代えた彼の生きざまをいくら描いても、結局は社長の出世物語のエピソードとして矮小化されてしまうからだ。

若きエースを失った日本生命はどうなったのだろうか。弘世現は、息子に代わる後継者を見つけることができなかったのか、一九八二年まで三四年間にわたって社長を務め、社長から会長になったあとも、生保業界の重鎮として君臨、相談役名誉会長だった一九九六年に死去した。

一九九〇年代になってバブル経済が崩壊すると、保有する株式や投資した不動産の下落で生保業界は経営が悪化、一九九七年に日産生命が経営破綻して以降、二〇〇〇年代初めにかけて、いくつもの中堅の保険会社が市場から消えた。日本生命を含め日本の保険業界は、それまでの攻めから守りの姿勢に転換するしかなく、海外に名をとどろかせたザ・セイホの勢いも名前も消えた。同族経営が許される環境ではなくなったのだろう、弘世現のあと、弘世を名乗るトップは現れていない。

高杉はこの物語の続編を『小説・巨大生保王国の崩壊』と題して二〇〇四年から二〇〇六年にかけて週刊誌に連載、『腐食生保』と改題して単行本にしている。そこでは、広岡俊が社長や会長の座に固執したのは、厳太郎の遺児を社長にしようという思惑があったからだと書かれている。しかし、「理想の上司」を失った巨大生保は、トップにへつらう人間が出世し、改革派は排除される組織に変貌していた。

明治安田生命は毎年、就職を予定している学生らを対象に、芸能人やスポーツ選手、文化人のなかから「理想の上司」を選ぶアンケート調査をしている。二〇一九年の理想の男性上司ベスト10は、内村光良、ムロツヨシ、博多大吉、設楽統、所ジョージ、長谷部誠、明石家さんま、イチロー、大泉洋、タモリの順だった。

それぞれについて、選んだ理由を挙げさせていて、内村光良は「親しみやすい」、ムロツヨシは「おもしろい」、博多大吉は「知性的・スマート」がもっとも上位の理由だった。理由を選ぶ選択肢には「熱血」の項目もあるが、トップ10のなかに、「熱血」を評価された人はゼロ、「指導力」が高得点で評価された人も少なかった。

バブル崩壊以降、日本経済を再生するビジョンは、アベノミクスに至るまで生まれては消えていく泡のようなものばかり。企業のなかでも、ビジョンを熱く語り、それを実行しようとする人材は、現状を維持することに汲々とする上司には嫌われ、楽しく仕事をしたい部下からも敬遠されているのではないだろうか。カムバック厳太郎、寒風ふきすさむ荒野の中で、そう叫びたくなった。