亡き母の古い絵が出てきた

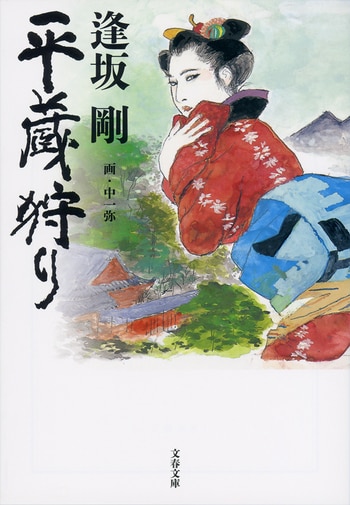

火盗改の頭領・長谷川平蔵を主人公にした〈平蔵〉シリーズもいよいよ四作目。今作でも、平蔵が悪党たちの裏をかき、彼らの悪事を見事に暴いていく。

「長谷川平蔵が主人公の時代小説といえば、誰もが池波正太郎さんの『鬼平犯科帳』を思い浮かべます。このシリーズも、池波さんの没後二十年の企画として、平蔵を主人公にした短篇をと依頼されたのが最初です。長谷川平蔵は実在の人物なので、もちろん誰が書いても問題はないのですが、池波さんが作り上げた『鬼平』というキャラクターを真似して書くのは失礼に当たると思ったので、初めの頃はとても苦労しました。たとえば〈お盗(つとめ)〉という言葉や、〈密偵〉と書いて〈いぬ〉と読ませたりするのは、すべて池波さんが考えたもの。このような“池波節”から離れて、いかに自分のスタイルで書けるか。独自の長谷川平蔵を作り上げるのは、勉強以外の何物でもないですね」

平蔵は自らの顔を人前に見せぬため、悪党や、手先たちでさえその顔を知らない。さらに、平蔵の視点や心理描写は一切排され、与力や同心、手先の視点で物語が進行するのが“逢坂節”だ。巻を追うごとに手先のキャラクターもより濃くなり、前作『闇の平蔵』で初登場した、美人だが気が強い手先・可久は、今回、その悲しい過去も明らかに。

表題作「平蔵の母」では、「〈本所の銕三郎〉に会わせてくれ」という老婆が現れる。果たしてその正体は――。

「『平蔵の母』というタイトルは編集者からのリクエストでした。というのも、これまで、装丁には親父(中一弥氏)の絵を使っていたのですが、今回はお袋の絵を使ったんです」

挿絵画家の中一弥氏は、二〇一五年に百四歳で逝去。「鬼平犯科帳」をはじめ、池波作品の挿絵を数多く手掛けた。妻の中みさを氏は、同じ小田富弥門下の妹弟子だった。

「お袋が亡くなった時、私はまだ一歳だったので、お袋のことは全然覚えていないし、絵も全く見たことがなかった。それが、親父の遺品を整理していたら、お袋の古い絵が出てきたんです。余白のメモに昭和三年と書いてあるものがあったので、その頃に描いた絵でしょう。いや、上手くて驚きました」

逢坂さんが手掛けるジャンルは幅広いが、中でも時代小説は、勉強することが多いと語る。

「物を調べながら小説を書くのはもう習慣になっていますが、一旦辞めてしまうと、調べ方すら忘れてしまう。だから、常に書き続けています。そうやって、死ぬまでやろうと思うと、百歳を超えても絵を描いていた俺の親父みたいに、長生きできるのかもしれないね」

おうさかごう 一九四三年生まれ。八七年『カディスの赤い星』で直木賞と日本推理作家協会賞、二〇一三年日本ミステリー文学大賞、一五年『平蔵狩り』で吉川英治文学賞受賞。