久しく女旅をしていない。新型コロナ騒動のおかげで自宅プラスアルファー以上の移動が叶わない状況が続いているせいだ。いや、今回のコロナ騒動以前から考えてみても、女ともだちとの気のおけない旅を、ずいぶん長い間していないことに、この小説を読んで気づかされた。

物語のヒロインであるハグとナガラのような、旅をするなら断然、彼女と! と言いたくなる親密な友を、残念ながら私は持ち合わせていない。しかし、そのときどきに条件やタイミングや気心の合った女ともだちと旅をした思い出はたくさんある。

「波打ち際のふたり」を読みながら、ふと昔の光景が蘇った。ちょうどハグとナガラ同様、仕事と時間に追われて疲弊している年頃だった。「もういやだ! リフレッシュしたい!」とわめいたら、当時スペインに短期留学をしていた女ともだちが応じてくれた。

「じゃ、休みを取ってスペインに来なさいよ」

ただボーッと過ごしたいという私の希望を考慮して、彼女はマドリッドから日帰りでマジョルカ島へ行く計画を立ててくれた。島に到着すると我々はレンタカーをして「ジョルジュ・サンドとショパンが暮らした村」を訪れることにした。私がハンドルを握り、友達が助手席で地図を見た。彼女の指示通りに運転していたはずが、途中で道に迷った。というより、先が行き止まりになった。

「どういうこと?」

「わかんないよ」

ナビなどない時代である。Uターンをしたり他の道を探ったり、さまざま試みるが、たどり着けそうにない。そのとき、ふと車窓の外に目をやると、こぢんまりとした美しいビーチが広がっているではないか。隣にはテラス席が海に突き出したレストラン。観光客がサングラスと水着姿で砂浜に寝転がり、真っ青な空と海の間で戯れている。その光景を見て私と友は顔を見合わせた。ほぼ同時に同じことを思いついたのだ。

「ここでいっか」

「そうだね、ここで楽しもう!」

そそくさと車を停めると我々は土産物屋に駆け込んで水着を買った。生涯一度のマジョルカ島の思い出は、名も知らぬビーチでうたた寝し、隣のレストランに砂だらけのまま移動して魚のスープを食べただけだったが、いまだに忘れられない贅沢な寄り道旅である。

旅先で友に言われた言葉が胸に突き刺さることがある。それは女二人ではなく、女学校時代の仲間六人の旅だった。目的地へ向かう列車内でお弁当を膝の上に乗せ、サラダドレッシングの袋の封を指先で切ろうとするのだが、なかなか切れない。つい隣席の友に、「これ、開かないんだけど」と訴えたら、彼女は私を一瞥したのち、言った。

「もう少し頑張りなさい」

「へ?」

「アガワはいつも、まわりの人に世話してもらう癖がついているでしょ。でも主婦って何でも自分で解決しないといけないの。電球替えるのも重い宅配便を運ぶのも。誰も助けてくれない。アガワも少し、自分で解決する習慣を身につけないと老後、生きていけないよ」

おっしゃる通り。メイクさんやスタイリストさん、編集者やディレクター。仕事を効率よく進めるためとはいえ、皆が私の世話を焼いてくれる。いつのまにか私は人を頼ることに慣れていた。そんな忠告を日常の場で言われたら、カチンときたかもしれない。でもここは旅の途中。見知らぬ景色と時間に追われぬ安心感に包まれたせいか、素直に身に染みた。

「はい、もう少し頑張ります!」

ドレッシング袋の切り込みを老眼鏡で見直して力を込め、ようやく開封に成功した。

ハグとナガラは性格が微妙に違う。ハグのほうがしっかりしていて、ナガラはどちらかというと暢気に見える。しかし、いざというとき、的確な一言を親友に告げて友を目覚めさせるのは、たいがいナガラのほうである。

「大丈夫。イケるって」

「人生を、もっと足掻こう」

「ええなあ。お母はん、かわいい。子供みたいやん。ハグが子供だったとき、きっとお母はんもおんなじようにしてくれたんと違う?」

メール上で、旅館の料理を頬張って、はたまた「おやすみ」と声を掛け合ったあと、漆黒に包まれた寝室の天井を見上げながら……。友の言葉を胸にしまって温泉に浸かり、窓に広がる夕景を眺め、見知らぬ人々の動きや車窓を過ぎゆく景色を望み、心を整理する。こんな山の奥にも人の営みがある。この人たちも家族を思いながら旅をしている。無言の風景を眺めるうち、きっとハグは気づいたはずだ。

「私の悩みなんて、ちっこいな」

「地球はこんなに広いんだ。くよくよしている場合じゃない」

なぐさめる側ばかりに立つと見受けられるナガラも同様、旅の友の大切さをいつも噛みしめ、どれほど自らがハグとの旅に救われているかを知っている。

「ねえ、ハグ。私ら、女に生まれてよかった。そう思わへん?」

旅の終わりにナガラがそう語りかけるシーンがある。「なんやの、それ」とハグが聞き返すと、

「だってさあ。もしも私ら男同士やったらどう? こんなふうに一緒に旅に出て、温泉宿に一緒に泊まったりでけへんのと違う?」

私は思わず膝を叩いた。不思議なことにそれは事実である。加えて女ともだちとの旅では、スッピンもオーケー。食べ過ぎ飲み過ぎ寝過ぎも問題なし。問題があったときはあっけらかんと指摘し合えばいい。ときに現地で訪れたい場所が異なれば、それぞれに行動することも許される。気遣いや遠慮や気取りはホテルの金庫にしばらくお預けだ。

私はずっと、旅に行くなら趣味の違う友を選ぶのがいいと思っている。趣味や性格の近い友と旅をすると、旅先にて、ほんの些細な意見や要望の食い違いでギクシャクする場合がある。しかし最初から「目的地でしたいこと、行きたい場所はまったく異なる」と思っていれば、過度な期待をしないですむ。

「私は今日、美術館に行きたいんだけど」

「私は買いたいものがあるからブランド街に行く。じゃ、夕方、ホテルで落ち合おう」

別行動したいほどの希望がなければ、彼女の行きたい場所にくっついていく。すると、思いも寄らぬ収穫があったり、知らなかった場所に行けたりして、こよなく得した気分になる。趣味の似通った友達との旅だったらそんな想定外の感動は味わえなかったにちがいない。

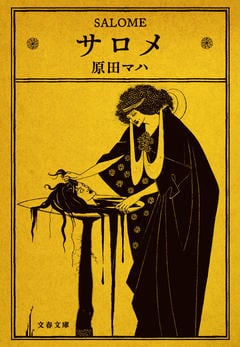

アート小説家として名高く、美術に造詣の深いこの小説の著者と旅をしたら、それこそ自分の知らない世界をどれほど教えてもらえるだろうかと想像する。本書にも、原田マハらしい魅力的な美術館の描写がところどころに垣間見える。

ことに、ハグとナガラが学生時代に倉敷の大原美術館の工芸館を訪ねた場面を思い出すくだりは印象的だ。たちまち自分が大原美術館を初めて訪れたときのことを思い出した。ちなみに私の忘れられない絵画はビュッフェの「アナベルの像」である。それはともかく、ナガラにとって工芸館の思い出は、

「なんていう人が作ったものか、もう忘れてしもうてんけど、ガラスケースの中に展示してあった小さな陶器、蓋つきの入れ物で、青い家の絵が描いてあってん」

作者が誰だか知らない陶器をナガラはその後、ずっと忘れることなく大事に心にしまっている。一方のハグはそれがイギリス人陶芸家バーナード・リーチの作品であることを知っていた。二人の温度差のある印象が、むしろ旅の醍醐味を表しているように思われる。

旅は知識や教養を深めるためだけのものではない。まして同伴者と意見を同じくする必要もない。同じ空気を吸い、同じ景色を見つめ、同じ経験をし、日常から解放されたからこその大いなる感動をたっぷり蓄え、そしてなお、静寂の中で自らの内に改めて語りかけるためのものなのではなかろうか。

どこかへ旅をしたくなった。しばらく海外旅行ができないとするのなら、せめてこの小説に登場するような、全裸でテラスへ出て燃え上がる紅葉のベールに包まれるような部屋に泊まりたい。波打ち際ぎりぎりに建っている宿もたまらなく魅力的だ。浴槽の縁と海景とが重なって見える絶妙な設計になった石造りの大浴場に入って、いましも落ちんとする夕日を眺めたら、どんなに心がスカッとするだろう。ふと周囲を見渡して、ハグと同じことを思うのもいいだろう。

「あたりまえだけれど、いま、ここにいるのは女性ばかり。それぞれに、どんな人生を送ってきたのだろう」

そういう思いに心が向いたとき、きっと自分もまだしばらくは元気に生きていけると確信するにちがいない。