2016年、たった5日間の夏休み、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さんは、1人キューバへと旅立った。「灰色の街」東京と無関係になるために――キューバの後には、モンゴル、アイスランドにも旅行し、それらの体験を、エッセイの形で文庫『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』にまとめた。若林さんが、旅行を通じて得たものは何だったのか、ご本人に聞いた。

――キューバ旅行の部分のみで構成されている単行本は2017年の出版ですが、改めて、なぜ初の海外旅行がキューバだったんですか?

今の東京……資本主義や新自由主義の下での東京では、商品と広告が溢れて、競争に勝つことや富を蓄積することで「勝ち組」になれるシステム。そんな中、100%自己肯定するのは、非常に難しいルールになっていると思うんです。だったら、その真逆のシステム「社会主義国」を見てみたい。そしてどうせ社会主義国なら、陽気な人たちがいるイメージの国に行きたいな、と思って(笑)、キューバを選びました。

――今回文庫化に当たって、その部分は、改めて読み直しましたか?

ゲラの確認もあって、何度か読み返してみました。感想は……東京ってどういうところなのかを知るために1人でキューバに行っていろいろ考えて、しつこい男だなって(笑)。キューバ旅行は今からもう4年前だから、38歳ぐらいでしょう。こいつ、早く大人になれよ、と思いましたね(笑)。

――文庫化にあたって、解説をCreepy NutsのDJ松永さんが書かれています。若林さんの方から依頼をされましたが、なぜDJ松永さんだったんですか?

あとがきの「コロナ後の東京」で、「サル山の掟と資本主義の格差と分断から自由になれる隠しコマンド」として、“血の通った関係と没頭”って偉そうに書いちゃったから。「若林、おまえ本当にその血の通った関係はあるのかよ?」って聞かれたときに、いやあるんですよ、って言いたいがために、松ちゃんにお願いしました(笑)。

――DJ松永さんと「血の通った関係」と言えるようになったのは、どういう経緯だったんでしょうか?

南海キャンディーズの山里亮太さんと“たりないふたり”ってユニットでライブをやらせて頂いているんですが、Creepy Nutsがファンでいてくれて、「たりないふたり」という曲を書いてくれたんです。それで一緒にご飯を食べに行ったりし始めた、というのが彼らのメジャーデビュー前ぐらいで。ラジオもずっと聴いてくれているし、僕も日本語ラップが大好きなので、すごく嬉しくて……っていうところからの仲です。

――山里さんの『天才はあきらめた』の解説は、若林さんが書かれていますね。ラジオでも何度かおっしゃっていますが、なぜ今回、山里さんに依頼されなかったんですか?

それを言うと、山ちゃんはまた怒るもしれないんですけど、山ちゃんは僕にさほど興味がないと思うんです(笑)。山ちゃんは僕をライバルって言ってくれるし、それはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、僕的には彼は本当に実力者だし、ものすごい才能だと思っていて、ライバルだなんて見ていないんです。きっと解説を書いてくれても、若林という人間に対して、ページ数でいえば3枚ぐらいの興味で終わっちゃうんじゃないかなと思って(笑)。

――松永さんの解説を読んでどう思われましたか?

文庫本の解説って普通は、内容に寄せて書くものじゃないですか。でも全然そうじゃなくて、「解説の場を借りた個人的な手紙」っていう方向に振り切ってくれたところが、すごく嬉しかったです。

――モンゴルやアイスランドに旅行した時には、これを文章にするということは考えていたんですか?

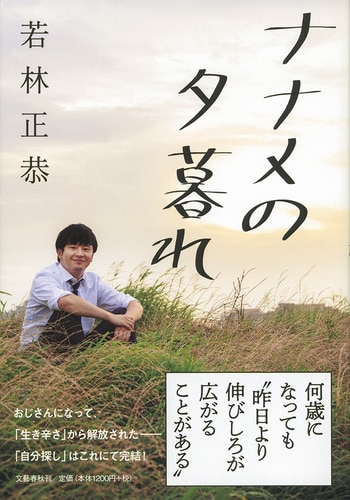

その時は、雑誌で月1回、連載エッセイを書いていましたから、そこには書こうとは思っていました。アイスランドの花火のことは、連載をまとめた『ナナメの夕暮れ』という本にも少し収録されているんですが、今回それを紀行文として書きました。改めて書く難しさはありましたか?ってよく聞かれるんですが、それは全然なくて、2年3年経っているのに、写真を見たらすごく思い出すんですよね。

――表紙を含め、若林さんが旅先で撮った写真もふんだんに使われていますよね。写真は勉強されたりしたんですか? 車の後部座席に、常に一眼レフカメラを積んでいる、とも書かれていますね。

特に写真の勉強はしていなくて、キューバの写真はスマホで撮ったんです。でも、キューバで見た革命博物館の写真に圧倒されて、記録って、写真って大事だな、と思った。アイスランドには一眼レフを持って行ったんですが、どうしても花火と間欠泉を撮りたかったからなんです。