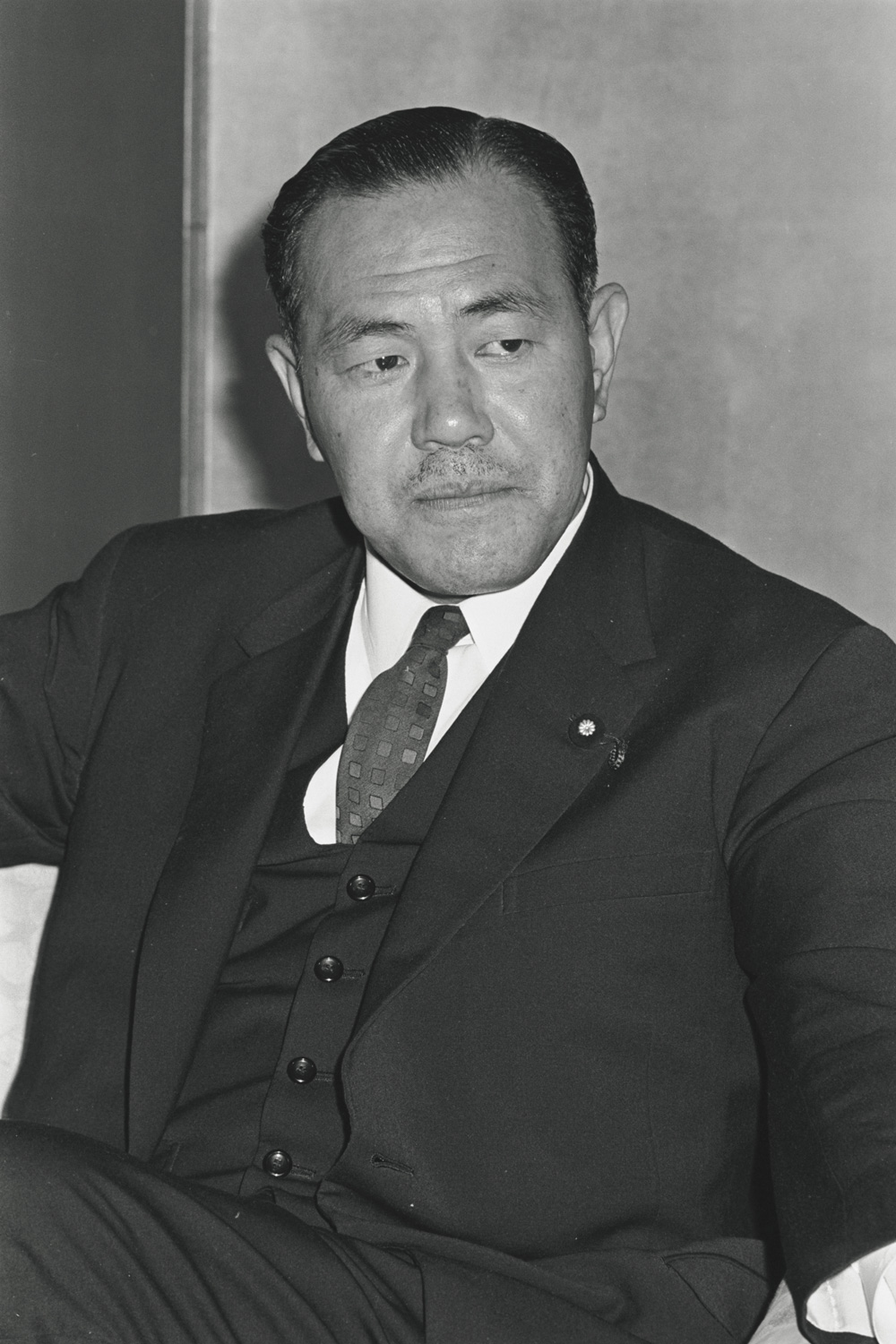

1976年7月、今太閤といわれた田中角栄・前総理(当時)が東京地検特捜部に電撃的に逮捕され、日本中に衝撃を与えた「ロッキード事件」。

闇のフィクサーの関与、アメリカの陰謀など、様々な疑惑が取り沙汰されながら、最高裁審理中の角栄の死によって、「総理大臣の犯罪」は曖昧に終わった。

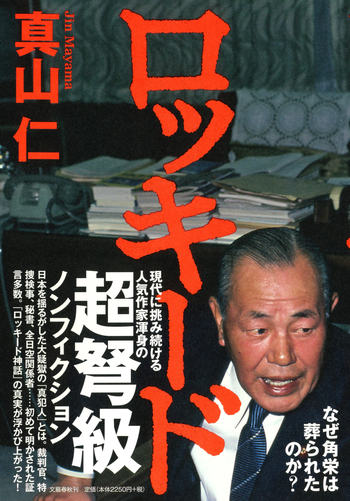

現代日本を映す鏡としてこの事件に関心を持ち続けてきた作家・真山仁氏が徹底取材で戦後最大の疑獄の真実を描き出した大作から、序章を特別公開。

序 章

霧の中の大迷宮

「フワフワと現れて、フワフワと消え去った事件でした」

繁華街のまん中に建つマンションとは思えぬほど静寂な部屋で、元最高裁判事の園部逸夫(いつお)、八九歳(二〇一八年一〇月一九日当時)は、事件の印象を、そのように表わした。

事件とは、彼が最高裁判事として判決に参加したロッキード事件丸紅ルートのことだ。

「総理大臣の犯罪」の、真相究明と裁判の行方を日本中が注目していた。

最高裁が判決を下したのは、一九九五(平成七)年二月二二日、約一カ月前に発生した阪神淡路大震災で、日本社会が大混乱していた頃だ。

判決に至る経緯、そして判決理由についての見解を尋ねたいと思い、丸紅ルートの判決に携わった生き証人である園部に取材依頼を申し込むも、「裁判のことはすっかり忘れて、あまり役に立たない」と断わられてしまう。

それなら、せめて当時の社会の様子だけでも話してもらえたらと、粘り強く何度も扉を叩いた。そしてようやく「お話しできる範囲でなら」の回答を得る。

園部は開口一番、「もう何にも覚えていないんですよ。だから、お役には立てないと思いますよ」と言った。

実際、インタビューを始めてしばらくは、何を聞いても答えをかわされた。ところが、最高裁として正しく事実を認定したのかと踏み込んだ途端に、口調が変わった。

園部は最高裁判所の役割について滔々(とうとう)と説明し、「最高裁判事としては、審理の中身はお答えのしようがないんです」と言った。

では、個人的にはどうか。

そして、返ってきたのが、冒頭の言葉だ。それが、ロッキード事件に対する率直な印象だという。

「思い返せば、あれはなんだったのかと思う事件です。事件が最高裁に上がる前から、深い霧の中を歩いているような感覚が、ずっと拭えなかった」

法律家とは、細部の用語や文言にも、細心の注意を払う。ましてや、園部は最高裁判事にまで上り詰めた法律家の中の法律家だ。にもかかわらず、彼の口から飛び出したロッキード事件の印象は、信じられないほど曖昧であった。

あれほど社会を揺るがした事件が、なぜ、そんな漠然とした表現になるのか。だが、園部としては「そうとしか言い様がない」事件だったのだという。

戦後最大の疑獄事件と言われたロッキード事件を裁いた一人の法律家をして「深い霧の中を歩いているような感覚が、ずっと拭えなかった」とは、どういうことだろうか。

それこそが、今なお多くのジャーナリストや歴史家が「もしかして、真相はまだ、明かされていないのではないか」と、迷宮に挑む理由なのかも知れない。

ロッキード事件は、今や四〇年以上も前の歴史的事実であり、事件名こそ有名であるものの、その概要を理解していない人も意外と多い。

田中角栄は、総理在任中に、米国の航空機メーカー、ロッキード社からの賄賂を受け取り、全日空に同社の「トライスター」を購入するように口利きをした罪を問われた。その際、ロッキード社の代理人である丸紅から合計で五億円の賄賂を受け取ったとして外為法違反で逮捕、外為法違反と受託収賄罪で起訴され、遂に有罪と認定された。

事件のきっかけは、アメリカ上院外交委員会多国籍企業小委員会の公聴会での、ロッキード社のアーチボルド・コーチャン副会長による証言だった。そこで彼は、自社機売り込みのために、日本の政府高官に、総額約三〇億円の賄賂をばらまいたと言ったのだ。

この段階では、角栄はおろか誰一人として政治家の名は明かされなかったにもかかわらず、メディアは、沸騰した。新聞は一面から二面、三面、そして社会面、第二社会面まで、「ロッキード事件」で埋め尽くされた。テレビも、NHK、民放関係なく、ニュースは四六時中この事件ばかり取り上げた。

このニュースが日本社会にもたらした衝撃度の大きさを想像するのは、事件から四〇年以上が経過した今となっては、難しいかも知れない。

当時は、大きな事業やプロジェクトは、大物国会議員の「口利き」がなければ、実現しなかった。業者と国会議員を繋ぐ役目として、「闇の紳士」や、フィクサーと呼ばれる人物が暗躍しているが、それはビジネスを円滑に進めるための“商習慣”で、強いて問題に取り上げるようなものではなかった。にもかかわらずいきなり右翼の大物と言われた児玉誉士夫や政商・小佐野賢治ら“必要悪”の仕事が“汚職”であると米国の公式の場で糾弾されたのだ。

しかも、ロッキード社が使った賄賂額は、三〇億円。前年の七五年末に、公訴時効となった「三億円事件」でさえ、庶民には一生拝めない巨額を犯人は手にしたと羨望まじりで語られたというのに、その十倍もの額が、賄賂として日本の政界に流れたと知って、国民は驚愕し、同時に激怒する。

それに比べれば、安倍晋三前総理の“犯罪”として取り沙汰されている「モリカケ問題」や、「IR汚職」など、問題とされている金額だけで言えば、事件と呼ぶのはおこがましいレベルだ。

そのうえ、事件捜査は「異例」の連続だった。賄賂の金額は「ピーナツ」や「ピーシズ」という符丁で表わされ、CIAの関与、さらには、ロッキード社幹部からの証言を引き出すため、日本に法規定のない「嘱託尋問」が行われるなど、検察や裁判官でさえ、前代未聞の事態に向き合わねばならなかった。

今では当たり前になった疑惑の渦中にある人物を証人喚問し、テレビ中継するのが始まったのも、この事件からだ。

証人の一人、小佐野賢治が、何を尋ねられても「記憶にございません」と返し、それは当時の流行語にもなった。

そして、眠れる獅子と揶揄されていた東京地検特捜部はこの事件によって名誉挽回し、ロッキード事件における元首相の逮捕は特捜部の金字塔として、今も燦然と輝いている。

その一方で、「田中角栄は嵌(は)められた」という主張が、根強く語り継がれている。

大物議員は、誰も捕まらない──。それが、当時の日本の政治の常識だった。

ましてや、総理在職中の罪が問われるなど、たとえ全ての証拠が揃っていても、立件など非現実的だと考えられていた。

総理大臣経験者が逮捕されるのは、与党であり続ける自民党にとって大打撃だ。つまり、角栄の逮捕は、自民党の名誉と政権維持にかかわる。だから、あらゆる手を使ってでも、闇に葬るもの──。

事件が発覚した七六年の日本中がそのような感覚を持っていた。何しろ、中学二年生の私でも、そう理解していたのだから。

にもかかわらず、角栄の罪は白日の下に晒され、逮捕・起訴された。

そして、私は、「不可解な事件」として記憶した。

また、角栄が他の大物政治家と比べて低学歴の叩き上げだったから、罪に問われても、周囲が助けてくれなかったのではないかとも言われた。吉田茂以降、総理と言えば、ほぼ東京大学卒業と決まっていたからだ。

また、アメリカが、経済成長著しい日本にお灸を据えたという意見にも、「そうかも知れない」と思った。角栄の対中関係やエネルギー政策が、アメリカのエスタブリッシュメントの機嫌を損ねたという説は、今なお根強い。

ところが、近年になって、政治家としての角栄が再評価される。

「決断と実行」を推し進めた突破力、さらには、地方再生やエネルギー問題に対する危機感など、今の政治家にはない魅力が現代人を惹きつけた。

しかし、「ロッキード事件において田中角栄は、本当に有罪だったのだろうか」という疑問に切り込むメディアは少なかった。

令和の世に角栄のような政治家を待望するのであれば、彼の負の部分であるロッキード事件を再検証するべきではないのだろうか。

「昭和を正しく検証できないのに、現代を語れるのだろうか」という疑問が、私には常にある。

そして、昭和の総括の一つとして、真っ先に浮かんだのが、「ロッキード事件」だったのだ。

自民党の長期政権の功罪、金権政治、日米関係、政治と検察庁の関係、さらには熱しやすく冷めやすい国民感情等々。それは、まさに日本の現代史を象徴する事件だった。

ならば、全ての先入観を捨てて事件を再検証する必要がある。

尤(もっと)も、事件から四〇年以上が経過した今、できることは限られている。

角栄のみならず、丸紅で逮捕された幹部、児玉誉士夫や小佐野賢治、さらには、東京地検特捜部で陣頭指揮を執り、角栄を逮捕した吉永祐介以下、多くの関係者が鬼籍に入っている。

それでも無謀を顧みず、膨大な資料と、生存者の取材によって、ロッキード事件を、ゼロから再構築してみようと考えたのだ。