第三者によってドリフが論じられたことはない

ザ・ドリフターズはその存在の大きさに比して、正当に評価されていないのではないか。私はずっとそう感じてきた。

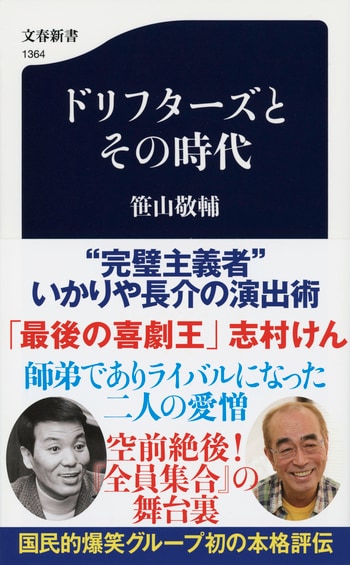

もちろん、『8時だョ!全員集合』と『ドリフ大爆笑』は日本のテレビ史に燦然(さんぜん)と輝く金字塔(きんじとう)であり、現在も総集編がゴールデンタイムで放送されている。2020年に志村けんが亡くなった際には、海外メディアも速報で伝えたように、ドリフは国内外に多くのファンをもつ。彼らの人気と実力は誰もが認めるところだ。

その一方で、メンバーの自伝や番組スタッフによる回顧録はあるものの、第三者によってドリフが本格的に論じられたことはない。日本の「笑い」については、小林信彦(こばやしのぶひこ)の名著『日本の喜劇人』が登場して以来、喜劇人や芸人が研究の対象になってきた。笑いを論じた本は数多くあり、植木等(うえきひとし)や萩本欽一(はぎもときんいち)、ビートたけし、タモリらが、時代精神を体現した存在として語られている。だが、ドリフを歴史的に位置づけ、全体像を描き出そうという試みはついぞなされてこなかった。

おそらくドリフは語りにくいのではないか。批評の言葉が得意とするのは、時代の先端に立って社会を風刺する笑い、人々の価値観を揺るがすような笑い、メディアの手法を実験的に開拓する笑い、などだ。初期の頃からマンネリと言われてきたドリフは、どこか時代に背を向けたところがある。ドリフの笑いは分かりやすいがゆえに、それ以上の解釈を必要としなかったのだろう。

だが、公式には2024年に結成60周年を迎えるドリフは、戦後日本において、長らく大衆の心性をつかんできた。いささか大仰(おおぎょう)にいえば、ドリフは国民の記憶である。ドリフを語ることは、戦後の日本人を語ることになるはずだ。

ドリフの底流に流れる歌舞伎の伝統

本書の目的は、日本の戦後史のなかにドリフを位置づけ、日本人にとってドリフとは何だったかを明らかにすることである。その際、一つの軸として演劇史の視点を導入したい。一般的に言えば、ドリフはテレビのバラエティ番組で活躍するコントグループであり、演劇のイメージはないだろう。だが、『全員集合』はテレビ番組であると同時に舞台の生中継であり、メンバーもドリフの笑いは舞台が基本だと語る。また、志村けんは『全員集合』終了後も舞台に立つコメディアンの矜持(きょうじ)を持ち続け、晩年は舞台に活動の拠点を移して、「喜劇王」と呼ばれるようになった。

私は日本近代演劇研究を専門にしており、ドリフの演劇性は十分特筆に値すると考えてきた。『全員集合』の舞台美術は歌舞伎の技法の応用であり、ドリフの底流には歌舞伎の伝統が流れているのではないか。観客が舞台に向かって叫ぶ「志村、後ろ後ろ」は、現代演劇が追求する舞台と観客の理想的な交流と言えるのではないか、などなど論点は尽きない。

志村けんは最後の「喜劇王」

本書では、演劇史のなかのドリフを考えるにあたり、演劇と国民/大衆の関係に注目している。日本の近代演劇は国民/大衆に対して、いかにして健全な娯楽を提供するかという問題意識をもっていた。新国劇が流行させた剣劇/チャンバラや、小林一三(こばやしいちぞう)が育てた宝塚歌劇は、そうした実践のひとつのかたちである。ドリフもまた、高度経済成長期以降の日本において、常に大衆と向きあってきた。日本の近代演劇史の文脈にドリフを接続することで、志村けんはなぜ最後の「喜劇王」なのか、私たちは志村けんの死によって何を失ったのかが明らかになるだろう。

ドリフの歴史を描くにあたっては、当時の新聞や雑誌を渉しよう猟りようし、複数の資料を検証しながら歴史的記述をするように心掛けた。その一方で、無味乾燥な事実の羅列にせずに、荒井注(あらいちゅう)を含めたメンバー6人の群像劇として提示するよう努めている。

ドリフは私にとって生まれて初めてのスターだった。同級生は中学、高校に上がるにつれてドリフから「卒業」していったが、私は「卒業」しなかった。必ずしもすべてのコントが面白かったわけではないが、意地でも見続けた。今ようやく、あの頃に感じていたドリフの魅力を言語化できる。本書を通じて、ドリフの尽きせぬ魅力を読者と共有できればうれしい。

「はじめに」より