マキタスポーツさんといえば、当代切っての「真のマルチタレント」。

音楽と笑いのエッセンスを併せ持った「オトネタ」で聴衆を感嘆せしめたかと思えば、映画『苦役列車』『忍びの国』などでいぶし銀の名演を披露、さらには『すべてのJ-POPはパクリである』をはじめほうぼうで切れ味鋭い文筆活動も展開する。

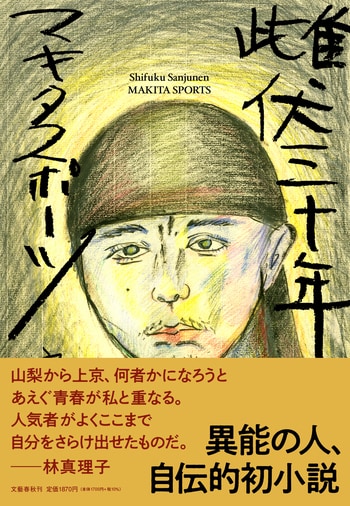

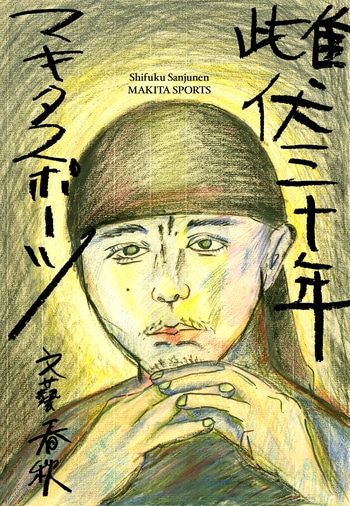

そしてこのたびは、初の小説作品を上梓した。『雌伏三十年』と題された長編は、山梨から上京した臼井圭次郎が仲間とバンドを結成するも、仕事面でもプライベートでも課題難題が山積、果たして未来を見出せるのか? という青春一代記だ。

「芸人・ミュージシャン・文筆家・俳優」という、ただでさえ長い肩書きに、いまなぜ新たに「小説家」も加えることとなったのか?

◆ ◆ ◆

「ずいぶんこじらせたヤツのお話です」

「こいつらと、自分は違う。」

いつからだろう。思えば、子どもの頃から周りと自分とは違うと思っていた。

(『雌伏三十年』)

初の小説作品は、1980年代以降に青春を送ったひとりの男性の境遇や心境が、赤裸々に描き出されていて魅力的。これは多分にご自分のことが投影されている?

「もちろんたっぷりと投影してありますよ。主人公の圭次郎って、まあ理屈っぽくていろいろこじらせたヤツなんです。つべこべ言わずにさっさとやりたいようにすればいいのに、能書きばかり垂れていて。そのあたりはまさに僕の性質そのもの。実際に体験したエピソードを盛り込んだ云々という以前に、自分の考え方のクセとか嫌なところをさらけ出してしまいました。

ふだんの自分は照れ屋で小心、自分をそのまま出すなんてあまりしないけれど、そういうヤツにかぎって急にやたら大胆になったりすることがある。この小説はそういう妙な揺り戻しの勢いで書いてしまったものですね」

そんな主人公の性向ゆえか、作中に出てくるエピソードのスケールは、あまり大きくない……。

「そうなんです、なにしろ主人公がウジウジ考えてばかりだから、波乱に満ちた人生や起伏に富んだストーリーがジェットコースターに乗っているごとく展開されるわけじゃない。ただただ自分の内側で考えをこじらせて、行動に出ようとしてはすぐにつまずくお話です。

みなさんの貴重な人生のお時間をいただいて、そんなジュクジュクしたものをお見せするというのはなんとも心苦しいかぎり。なんとかおもしろく読んでいただけるよう、文章や表現には僕なりに心を砕いたつもりではありますが」

自伝的小説であるのなら、もっと派手な武勇伝っぽくもできそうだけど、そのような展開にはなっていない。

「僕なんかいつも、すごく流されがちですよ」

「そう、たとえば1990年代の圭次郎には、知り合いにオウム真理教の信者がいたというエピソードが出てきます。そこで期せずしてあの事件に巻き込まれていく、あっちの世界に足を踏み入れてしまうといった展開も考えられるけど、圭次郎は行かない。あれこれ心内が揺れるのに、結局は行動できないんですよね。

圭次郎が、というか僕がそういうふうだったので、これはもうどうしようもない。だからこそ圭次郎は、信念を持って自分から動く人のことを、興味津々で観察しちゃうんです。『すごいなこの人たち、世間からどう見られようと満ち足りてるんだな』と」

マキタスポーツさんご本人も「行動できない人」ということなのだろうか? これほど独自の道を歩んでいる存在だというのに。

「僕なんかいつも、すごく流されがちですよ。仕事の領域が広いのも成り行きで、自分で切り拓いて勝ち取ったことはあまりない。役者の仕事でいえば、あるとき『おもしろい存在感があるので出てください』と声をかけられ、ノコノコ出ていったのが始まりでしたから。役者になりたてのころは自分でも収まりが悪くて困りました。

最初オジサン役でちょっとブレークしたんですけど、僕のなかには超二枚目な自分も住んでいるから、そこを完全に押し殺して『ビジネスオジサン』に徹していた。自分としてはギャップがあったわけです。でもそのオジサン役が流通して定着すると、ニーズが生まれるし、こちらはそれに応えたいという気持ちも湧いてくる。それでせっせとオジサンを納品していたんですね。

でも気づけばもう正真正銘のオジサンになっていて、いまは発注されたオジサンと現実の自分がかなり無理なくピタリと重なるようになった。まあ、やりやすくはなってきましたが」

日本現代風俗史も含んだ快作に

俺は退屈だった。

何か表現したい……。が、もう歌舞伎町で遊ぶだけでは満足出来ない。第一、文化の香りがしない。もっとオシャレで、スノッブなサブカルチャーを、この俺も表現出来ないものだろうか。

(『雌伏三十年』)

ときに、これほどの「多才の人」が、今回は小説に気持ちを向けたのは、なぜだったのだろう?

「ものを書くという表現はずっとやってきたことだし、小説もいつか書きたいとは思っていました。そんなときにオファーをいただいたので、ここでもやはり流れに乗ったわけですね。小説は向いているんじゃないかという予感は最初からありましたけど。というのも、小説は基本ひとりで全部できるから。僕は芸人としてはピン芸人ですし、人に相談して民主的に物事を進めるのが得意じゃない。相談とかしてると、自分のつくりたいものが薄まってしまう気がするんですよ。

小説はいちばん勝手にできる、すなわち自由度が高くて、ここでなら最も自分色の濃いものができるんじゃないかという期待がありました。実際にやってみると、当然ながら難しいところはたくさんあって、なかなか思い通りにいかないものでしたし、編集の方をはじめたくさんの人々に助けてもらいながらつくらせていただくことになるんですけどね」

「舞台から降りたらもう、触角がとれた虫みたい」

ジャンルは変われど、いつも表現へ向かっているのがマキタスポーツさんの生き方であり営みだとも言えそう。この尽きせぬ表現欲はどこからくるもの?

「やりたいと思ったことを、誰に何と言われようとやってしまう推進力はあるんでしょう。やりたいと強く思ったことはたいていやれているのはうれしいし、幸せなこと。ただ、犠牲になっていることもありますよ。やりたい表現以外のこと、僕はびっくりするくらい何もできませんからね。それこそ郵便局で郵便物をどう出せばいいかとか、いまだに戸惑ってドキドキしちゃいます。

僕にとっては、ギターを抱えて舞台に上がっているときが、ものごとをクリアに見渡せるマックスの状態。舞台から降りたらもう、触角がとれた虫みたい。右も左もわからなくなるし、すべてがめんどくさい。許されるならずっと酒飲んで寝ていたいですよ」

「過去に見聞きしたあれこれをかなり盛り込んでいきました」

『雌伏三十年』には音楽事情をはじめ、1980年代以降のカルチャーが事細かに書き込まれている。日本現代風俗史をたどる愉しさもあるけれど、そのあたりは意図的なもの?

「その時代を生きていながら、どこかすこし引いた目線から世の中を眺めるところは昔からありましたから、それが活かせているとしたらよかった。僕は1970年生まれで、思春期だった80年代に漫才ブームやフジテレビの軽チャー路線が出てきて、世の建前を全部壊してネタにしていくのを目撃しました。日本にポップカルチャーとしてのお笑いが劇的に浸透していくのを、もっとヤレヤレ! と応援する気分だった。角棒を手に学生運動をしていた時代のことは知らないのですが、熱量としてはすこし似たものがあるんじゃないですかね。

僕が山梨から上京した直後に、昭和が終わって平成になりました。たとえば音楽の世界ではアナログレコードがCDに置き換わっていって、輸入盤なんかも含めていろんな音楽が手に入りやすくなったり、サンプリングという手法が注目されたりと動きが激しかった。

実際の行動にはなかなか踏み出せなかった僕も、そうした時代の流れにはよく感応してきたほうで、過去に見聞きしたあれこれをこの小説にはかなり盛り込んでいきました。カタログっぽく現代史を振り返る楽しみ方をしてもらえるとしたら、みなさんと共有するものができた感じがして僕もうれしいです」

(撮影:鈴木七絵/文藝春秋)