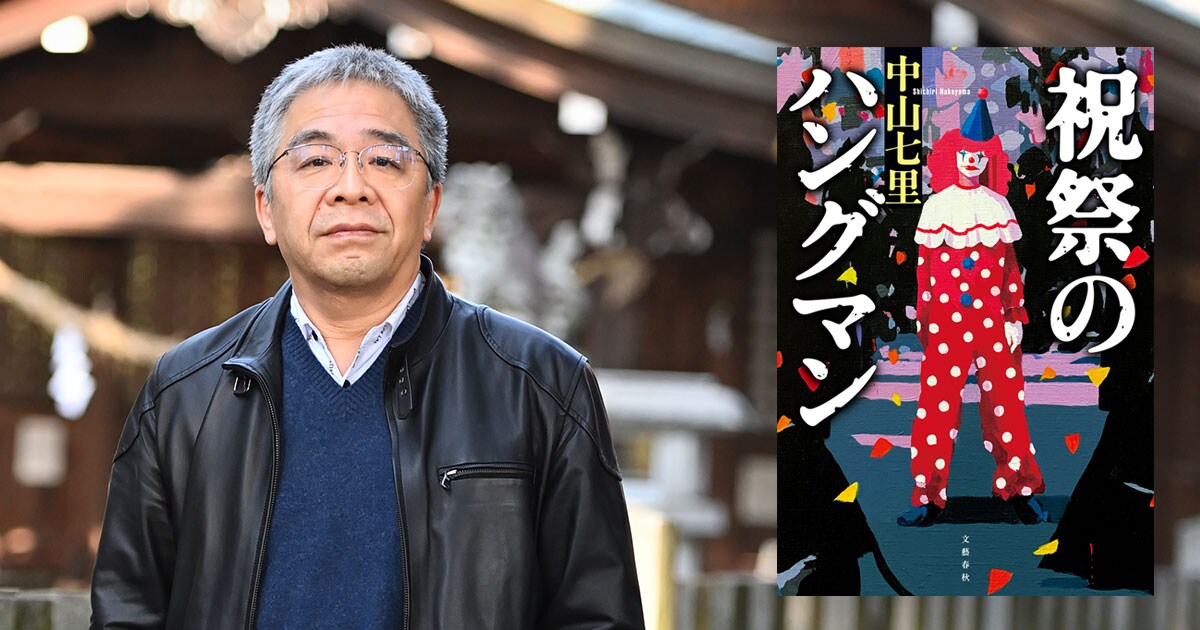

隔月で新作を刊行するという驚異の執筆ペースを誇る中山七里さん。新刊『祝祭のハングマン』は、法律では裁けない人間を司法に代わって裁く陰のヒーロー〈私刑執行人(ハングマン)〉の物語だ。その創作の秘密を著者が語る。

「今回の作品は、“現代版必殺仕事人”を書いてほしい、というオファーがまずありました。

現代社会は、たとえば『上級国民』という造語が流行ったことがありましたが、罪を犯したのに見逃されている人がいたかと思えば、逆にほんのちょっとしたことをしただけなのに過大な罰を背負わされる人がいたりする、と感じることがあります。司法の世界は公正であるはずなのに、そこに格差が生まれている、あるいは生まれつつあるのでは、というのが僕の印象です。そういう状況であるならば、“現代の仕事人”はファンタジーではなく、わりとリアルな話として描けるのではないか、と思いました」

主人公は警視庁捜査一課の瑠衣。中堅ゼネコン課長の父と暮らすが、ある日、父の同僚が相次いで不審死を遂げる。さらに父も工事現場で亡くなり、しかも死亡した3人に裏金作りの嫌疑がかかっているという。

「まず主人公をどういう設定にすればいいか。本家本元のテレビ時代劇では、主人公グループの中心になるのが八丁堀の同心です。グループに司法関係の人間がひとりいると、いろいろと融通が利くんですね。被害者と直に接触しているので、事件の裏を見たり聞いたりできる、あるいは虐げられている人の悲鳴を聞く機会もある。これは物語に活かしやすい。

では現代小説ではどうすればいいか。現役の警察官を入れれば簡単ですが、司法警察員が裏で必殺仕事人みたいなことをするというのは、はっきりいって荒唐無稽です。荒唐無稽なものにいかにリアリティを持たせるか、というのが今回の肝でした。つまり、ガチガチに職業倫理に固まった警察官が、どんな経緯で〈私刑執行人〉にならざるをえなかったのか、というのがこの作品のひとつのテーマになります」

父は会社に利用された挙げ句に殺されたのではないか――。瑠衣は不信感を募らせるが証拠はなく、また被害者の身内ということで捜査からも外されてしまう。そんな時、彼女の前に私立探偵の鳥海(とかい)が現れる。鳥海の話に瑠衣は衝撃を受けるが……。

「主人公が“司法を超えた側”に転んでいく過程で、すでに裏の仕事に手を染めている人間がどう接触してきて、どんな影響を与えていくか。また影響を与える人物とはどんなキャラクターなのか、逆算して、主人公グループの第2の人物を作っていきました。

さらに、裁けぬ者を裁く仕事をするとなると、現代ではどんなテクニック、スキルが必要か。当然、コンピューター、インターネットなどITやデジタル技術に精通している人間が必ずひとりは必要です。そうして3人のメンバーができあがった。

また今回考えたのは、3人の年代と性別、持っているスキルをバラバラにすることです。普通だったら出会うはずのない3人が出会って、それぞれの技術や得意なことを活かす。本家のドラマでもばらばらの人間がチームを組んで仕事をしますが、そのフォーマットは現代の物語でも利用できますね」

中山作品の特徴は、版元もシリーズも違う作品に共通する人物が出てきたり、ひとつの事件が2つの作品で同時進行したりするなど、物語世界がつながっていることだ。

「ありがたいことに僕の読者は版元を気にせず読んでくださることが多いのですが、複数の作品を読むと時系列でリンクしているのが分かりますよ。それはプロットを立てる段階から、頭の中で複数のストーリーが時系列に沿って流れているからできるんです。

もともとデビューが決まった際、一発屋で終わってしまうわけにはいかないと、1週間で100通りのストーリーを考えました。その時に、こっちではこういう人が動き、あっちにはこの人がいて、という大まかな地図を作りました。あとはそれを、小出しというと語弊があるけれど、出版社からの注文に従って加工して出す、ということの繰り返しでしたね。

小説家としてやっていくためには、デビューの時から戦略を考えなければいけない。僕の考えた戦略は、物語の世界観を統一して、大きく広げていって、そこにあるひとつひとつの要素をクローズアップしてそれぞれ1作のストーリーにするということでした。それができれば、小説家を続けていけるだろうと。これまでの作品はみな、テーマも違えばキャラクターも違う、版元も違う、文章も違う。でも全部をまとめて読んだら、きっちりひとつの世界が形成できるように気を配っています」

全貌を知っているのは中山さん本人だけという広大な物語世界が頭の中にあり、さらには驚異的な執筆ペースを持続する。そんなことが可能なのは、長年エンターテインメント作品に親しんできたからだという。

「小学校に入学する時分から、毎日1冊本を読んでいました。だから物語の基本とか、構成とか、自然に血肉になっていると思う。それで今回も取材なし、資料なしで、3日もあればプロットが作れるんです。

読書や映画鑑賞は食事と一緒です。体の中に摂取したものは、自分の一部になります。 物語のストーリー展開にしろキャラクターの分類にしろ、ある程度の数を読み込むと、自分の中で整理・収納されてくる。そしてこのストーリーに必要なキャラクターはこれ、このテーマに必要なストーリーはこれだと、頭の中で出来てしまう。あとは書くだけです。

美食家で、いつも美味しいものを食べている人が自分で料理を作ったら、とてつもない変な味になった、ということはまずありません。舌の記憶は脳に蓄積されるから。それは読書も一緒で、いい物語をたくさん読んだら自分の血肉になっていく。

そこで重要なのは、自分の好きなものばかりを食べないということ。それだと栄養が偏る。読書も映画も、自分の好きなものばかりではダメです。僕は一時期、書店で手を伸ばして触れた本を買うということをやっていました。浅くてもいいから、広く網を張るんです。ひとたび取り込むと、それがどんどん自分の中で深くなっていく。ジャンルを限らずインプットすれば、それだけ自分の引き出しが増えます。いま僕が版元によって作品のカラーを変えることができるのは、その積み重ねがあるからです」

さて、物語はハロウィンの夜の渋谷でクライマックスを迎え、そして〈私刑執行人〉と呼ばれる陰のヒーローが誕生する。これは“エピソード0”にあたるようだが……。

「連載をスタートする時はいつもそうなんですが、最初からシリーズにするつもりは欠片もありません。シリーズを想定して書くと全体の配分を考えますから、どうしても1巻目はスカスカになってしまう。それではお客さんは買ってくれません。まず1巻目で、思いついたことは全部入れないと。だから書く前からシリーズ化を前提にするのは難しい。でも、いざ求められたら続編を書けるような書き方がある。その秘訣は人物造形、キャラクターです。魅力的に書けば書くほど、からからに乾いた雑巾だと思っていても、絞ればまだ絞れるものなんです。

今回の作品も、編集部から求められれば第2弾を書きますよ(笑)」