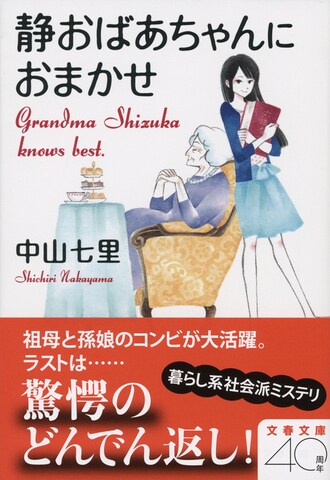

いやもう、本を開くまえから騙(だま)されてしまった。『静(しずか)おばあちゃんにおまかせ』なるタイトルから、静おばあちゃんは名探偵役にちがいない。ほのぼのとした雰囲気のカバーイラストでティータイム中のおばあちゃんに寄り添っているのは、きっと孫娘だ。静おばあちゃんは年頃の孫が頭を悩ます〈日常の謎〉をみごとに解いてみせるのだろう。

――と、そう勝手に思い込んで本書をひもといたものだから、すっかり騙されてしまった。確かに、名探偵役が犯行現場に足を運ぶことなく人づてに聞いた話だけで真相をズバリ言い当てる、いわゆる安楽椅子探偵物であることは予想どおり。だが、静おばあちゃんに持ち込まれる難題は、じつにタイトルやカバーイラストとそぐわぬ血なまぐさいものであり、深刻な社会問題に触れることもしばしばなのだ。結末の意外性を重視し、〈どんでん返し〉を自家薬籠中の物にする作者の中山七里(なかやま・しちり)だが、どうやら本書『静おばあちゃんにおまかせ』ではイラストレーターを共犯に抱き込み、小説本篇の冒頭から読者にサプライズを演出したらしい。

そもそも中山七里は、自身の作家デビューに際しても意外性の演出を怠らなかった。岐阜県は飛騨川沿いの景勝地「中山七里」をそのまま転用したペンネームは、二〇〇九年の第八回「このミステリーがすごい!」大賞の最終候補に二つの長篇作品を“勝ち残した”ことでまず読書界の注目を集めた。結果、念願のデビュー作(同賞受賞作)に決まった『さよならドビュッシー』(二〇一〇年)は、ひどい火傷のハンデを乗り越えピアニストを目指す少女の奮闘ぶりと秘密を描いてリーダビリティも抜群の音楽ミステリーであり、ヒロインの少女を橋本愛が演じて映画化もされ、ベストセラーになったわけだが――むしろ中山の新人離れした筆力を証明したのはもう一つの最終候補作『連続殺人鬼カエル男』(二〇一一年)の衝撃(インパクト)によるものだった。筆致(タッチ)もがらりと変えて、心神喪失者の責任能力を認めない刑法第三十九条の規定の是非を露悪的なアプローチから告発する手法は社会派ミステリーとしてひときわ異彩を放ち、独自の地歩を斯界に築いたと言っていい。

二〇一二年に初刊単行本が上梓された本書『静おばあちゃんにおまかせ』は、将来は法曹の世界に進むことを志望するヒロイン、高遠寺円(こうえんじ・まどか)の成長小説(ビルドゥングスロマン)の要素を含みつつ、不可能興味も濃厚な本格ミステリーの連作集として評価すべきだろう。元裁判官の静おばあちゃんは、孫娘の円を通じて話に聞く警視庁捜査一課の若手刑事・葛城公彦(かつらぎ・きみひこ)が直面する重大な事件に、昔取った杵柄(きねづか)を大いに振るってみせるのだ。

警官殺しの重要容疑者として同僚警官に疑いの目が向けられる第一話「静おばあちゃんの知恵」を皮切りに、“法と人”という大きなテーマと真摯に向き合いながら高水準の作品が並ぶ。資産家の老婆が殺害された事件で動機のある身内の者全員のアリバイが成立する第二話「静おばあちゃんの童心」、新興宗教団体の教祖が“人体消失”の奇蹟を起こして善男善女を惑わす第三話「静おばあちゃんの不信」、建設中の電波塔の最上部に据えられたクレーンの運転室で密室殺人が発生する第四話「静おばあちゃんの醜聞」、そして掉尾(ちょうび)を飾る第五話「静おばあちゃんの秘密」では来日した独裁国家の元首が宿泊先のホテルで衆人環視のもと銃殺されてしまい日本の警察の威信も揺らぐ……。

静おばあちゃんの事件簿で、収録各篇のトリックの原理だけ取り出せば、G・K・チェスタトンやアガサ・クリスティーなど本格ジャンルの偉大な先達の有難い〈遺産〉を頼みにしている。しかしそのトリックを現代に継承するにおいてはまさしく日本社会が抱えるアクチュアルな“歪(ひず)み”を反映するように消化されて、それはまた先達の遺産に新たな価値を加えているのだ。