多和田氏がドイツ語で書いたパウル・ツェランの詩をめぐる小説を、ツェラン研究の第一人者である関口氏が翻訳した。詩の魅力と翻訳の自在さが詰まった本書について語り合う。

◆ プロフィール

多和田葉子(たわだ・ようこ)

1960年生まれ。小説家・詩人。『穴あきエフの初恋祭り』『地球にちりばめられて』『星に仄めかされて』『太陽諸島』など著書多数。

関口裕昭(せきぐち・ひろあき)

1064年生まれ。ドイツ文学者・比較文学者。明治大学教授。著書『評伝 パウル・ツェラン』『翼ある夜 ツェランとキーファー』など。

松永美穂(まつなが・みほ)

1958年生まれ。ドイツ文学者。早稲田大学教授。訳書ヨハンナ・シュピリ『アルプスの少女ハイジ』、ベルンハルト・シュリンク『別れの色彩』など

■ツェランの故郷はウクライナ

松永 多和田葉子さんがドイツ語で書いた『パウル・ツェランと中国の天使』を、日本のパウル・ツェラン研究の第一人者である関口裕昭さんが訳されると聞いて、楽しみにしていました。今回、刊行を記念してゲーテ・インスティトゥート東京主催でトークイベントが実現したのは、ドイツ文学翻訳者の一人としてすごく嬉しいことです。

これは画期的な本で、奇跡的な素晴らしい翻訳です。多和田さんのテキストは一二〇ページぐらいですが、注釈がなんと五〇ページもあり、解説があり、翻訳者によるエピローグがついている。テキストだけ読んでも楽しく、いろんな発見があります。注は巻末にまとまっているので、ひとつひとつ確かめることも、最後にまとめて読むこともできます。注を読むだけで、どんなにこの作品が豊かで文学的な宝を秘めているか、おわかりになるでしょう。

関口 お褒めいただき、ありがたさと恥ずかしさで、本当に「穴があったら入りたい」ほどです。今日のお話も「穴」が一つのテーマになりますが。

パウル・ツェランは一九二〇年に旧ハプスブルク帝国のチェルノヴィッツという小都市に生まれました。チェルノヴィッツがあるブコヴィーナ州は、旧ハプスブルク帝国の東の端にあります。パウル・ツェランの母語はドイツ語ですが、彼の故郷は、まさに今、戦争が行われているウクライナです。この小説は戦争の前に書かれたのですが、主人公のパトリックも両親がウクライナ出身のドイツ人という設定で、非常に先見の明があったというか、現実を先取りしていることに驚かされました。

ツェランはユダヤ人の家庭の生まれです。一九四二年、彼の人生を揺さぶる事件が起こりました。両親がナチスによって強制収容所に連行されて、死んでしまいます。彼の友人も親族たちもみな、死んでしまいましたが、ツェランは労働収容所で肉体労働に従事させられ、辛くも生き残ります。戦後ブカレスト、ウィーンを経て、四八年にパリに移住し、七〇年に亡くなるまでパリで暮らしました。彼がドイツ語圏で暮らしていたのは、生まれ故郷での少年時代を除くと、ウィーンにいた半年間だけなんですね。ですからツェランは、彼にとっての外国語が話されている環境の中で、ずっとドイツ語で詩作しつづけた詩人なんです。そういう点も、多和田さんとちょっと近いのかもしれません。

一九五二年に第一詩集『芥子と記憶』を刊行します。この中に「Todesfuge(死のフーガ)」という有名な詩が入っています。フランス人の版画家と結婚して、五五年、長男のエリックが誕生します。この小説にエリックという人物が出てきますが、これはツェランの息子の名前でもあるんです。六〇年にゴル事件が頂点を迎えます。ツェランがイヴァン・ゴルというシュルレアリスムの詩人の詩句を剽窃したのではないかという疑惑をかけられた事件です。彼の精神状況は危機に陥り、六二年から七〇年に亡くなるまで、精神病院に入退院を繰り返していました。そのなかで六八年に書かれたのが、詩集『糸の太陽たち(Fadensonnen)』です。

これは難解な詩集です。深刻な精神の危機に陥りながら書いた詩集ですので、論理的に解釈できなくて、研究者たちですら近づけない。それを多和田さんは創作家としての立場から非常に自由に、深いところまで読んでおられます。この小説は『糸の太陽たち』の優れた解説書でもあって、新しい解釈があちらこちらに書かれているんです。

ツェランは一九七〇年に自殺したので、二〇二〇年はパウル・ツェランの生誕一〇〇年で、没後五〇年という記念の年にあたります。その年に多和田さんがこの小説を発表されました。

ストーリーもご紹介しましょう。主人公のパトリックは、ウクライナ生まれの両親を持つドイツ人の文学研究者です。パリのツェラン学会で講演をしようとしますが、彼自身も精神を少し病んでいて、参加する決心がつきません。その彼を救う存在がレオ=エリックという中国系の男性です。あまり中国人らしからぬ名前ですが、その鍼灸師が現れることで、パトリックの心も徐々に癒されていきます。二人の対話を通じて、ツェランの詩の解釈が行われ、最後にパトリックは学会に出席する決心をかためます。その後どうなるか――結末をどう解釈するかが、この小説を読む醍醐味の一つです。

もう一つのポイントは、「メリディアン(Meridian)」です。地球の外側を覆う大きな座標軸、子午線のことですが、もう一つ中国医学の「経絡」という意味もあって、多和田さんはそこに着目されました。経絡とは身体のなかにある気と血がめぐる軌道で、それと子午線とが呼応する。ミクロコスモスとマクロコスモスが一致しながら、小説が展開します。

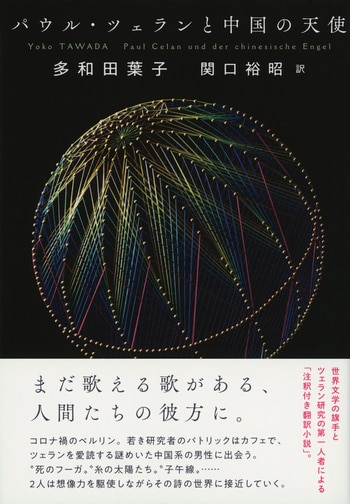

日本語版のカバーは、子午線をイメージした糸掛け曼荼羅「地球」を吉川あい子さんに作っていただきました。ドイツ語の原書にも、きれいな糸掛け曼荼羅の写真が入っています。これはルドルフ・シュタイナーが考案した芸術セラピーの一種なんですね。木の板の上に円形に釘を打ち、素数の数ごとに糸をかけていくと、カラフルできれいな模様が出来上がるというもので、今でも精神療法に使われているようです。実はツェランの『糸の太陽たち』と糸掛け曼荼羅も、巧みに重ね合わされています。さらにこの形は、コロナウイルスのようでもあって、それらが見事に一致したイメージを指し示す、そういう優れた作品です。

■「死のフーガ」との出会い

松永 多和田さんは早くから、ツェランに言及してこられました。今日は『カタコトのうわごと』を持ってきましたが、ここにツェランについてのエッセイが二つ入っています。ドイツで出されたエッセイ集『Talisman(タリスマン)』にも、その一つが入っています。多和田さんのツェラン論はドイツでも注目を集めていて、『ツェラン年鑑』にも収録されているんですね。ちなみに『カタコトのうわごと』の帯文は「言葉は穴だらけだ。」今日のキーワードである「穴」が出てきます。

多和田さんにとってパウル・ツェランとはどういう作家でしょうか。また、この作品がどういう経緯で生まれたか、お聞かせください。

多和田 私にとってツェランは昔からずっと尊敬している詩人です。最初の出会いは高校生のときでした。都立立川高校でドイツ語を第二外国語として選択して、NHKのラジオドイツ語講座を聞いていたんですね。これは普通に真面目な語学番組で、文法の説明や活用の練習なんかをやるわけですが、テキストの最後のほうにおまけのお楽しみで、詩や歌が載っていました。そこに、パウル・ツェランとインゲボルク・バッハマンの詩が出たんです。バッハマンもよかったけれど、ツェランの「死のフーガ」はすごいなと思った。意味とか背景は全然わかんなかったんですけれども、直接、その詩が語りかけてきたような気がしました。もう本当に、一生忘れられないような出会いだったんです。

それからもツェランを読んできましたが、あるとき、朗読会があってマールバッハの文学資料館に行ったんですね。いろんな作家の生原稿や資料が保存してあって、研究者ならば何日か泊まって閲覧できる施設です。資料館の人が見せてくれたのが、まさに「Todesfuge(死のフーガ)」のいろんなバージョンの生原稿で、なかでも「Todestango(死のタンゴ)」という別のタイトルになっている原稿があることに強い衝撃を受けました。それ以来ぜひいつかゆっくり時間を取って行きたいとずっと思っていたんですよね。

二〇二〇年のパンデミックの直前、二月十七日から二十日までマールバッハに滞在して、いろんなツェランの原稿や資料を見せてもらいました。ベルリン自由大学でパウル・ツェランにまつわる講演シリーズをやる計画があって呼ばれていたので、資料を調べてエッセイを書こうかな、と思っていたんですね。ところが非常に衝撃的な発見がいくつもあって、これまでツェランについて書いてきたようなエッセイは書けないことがわかりました。たとえば子午線と経絡との重なり合いを表現するには、文学だけに許される繋がりをたどっていく方が、より豊かなものが見えてくるんじゃないか。今回は小説を書いてしまおう、と思ったわけです。

ロシアのウクライナ侵略戦争はまだ起こっていませんでしたが、私が二〇一九年にウクライナのマリウポリで行われたブックフェアに行ったとき、親ロシア派との対立によって町はもう破壊されていました。空港も使えなくてキエフ(キーウ)から夜行で行きました。私にとって戦争は二〇一九年に始まっていたんです。ですから先見の明というより、ツェランの生まれた町も今はウクライナだ、ということはその頃から気になっていました。ウクライナは、西ヨーロッパと東ヨーロッパの境界にある国で、だからこそ今まさに戦場になっているわけですが、ドイツ語圏とロシア語圏、スラブ文化とゲルマン文化とがぶつかる中に、ユダヤ文化がある。私の文学にとっては聖地とも言える場所です。主人公の両親がウクライナ出身という設定も、そういう背景から生まれている面があるかと思います。

松永 マールバッハで文献調査をされて、ベルリンに戻ってすぐ執筆をはじめたのですか。

多和田 はい、そうです。

関口 ツェランの中でも難解な『糸の太陽たち』をなぜ選んだのか。そしてこの小説をどういうふうに書いていったのか。可能な範囲で、創作の現場を教えていただけますか。

多和田 マールバッハで見た資料に、ツェランが精神病院で読んでいた医学の本がありました。これです。あ、これは盗んだんじゃなくて、同じ本を買ったんですけども(笑)。『人間の身体(Der Körper des Menschen)』、今でも読まれているロングセラーの医学入門書です。初版は一九六六年、著者はアドルフ・ファラーというスイス人です。ツェランが持っていた本には、いろんな医学専門用語に線が引いてありました。最初のページの余白には鉛筆で詩が書いてあって、それが『糸の太陽たち』の一篇だったんですね。そこから私は、この詩集に注目し始めました。

ツェランは他の詩集でもいろんな専門用語とか外国語を使っています。植物学や物理学の専門家しか知らないような単語を拾い出して詩に使ったために、批評家から批判されることもありました。詩というのは誰が読んでもすぐに心に響くものでなければいけない、辞典で調べなければ意味がわからないような単語を使ったものは詩ではない、といった批判です。でも、まさにこのわからない言葉、知らない言葉との出会いこそが、非常に詩的な瞬間だと私は思うんですね。だって、すぐに理解できることが目的ならば、詩を書く必要はないわけです。大切なのはそこに言葉が、たとえ意味がわからなくても、非常に色濃く存在している、という手触りですね。わからない言葉が詩の中にあることの存在感は、私達の暮らす社会の中に、よくわからない人が混ざっているっていう感じとどこか似ています。その人は遠い異国から来たのかもしれないし、精神の病に冒されているのかもしれない。『糸の太陽たち』のわからなさに少し触れられた気がして、マールバッハ滞在中に、この詩集が一番面白く思えたんです。

創作の過程は詳しくは思い出せませんが、マールバッハでメモやノートをとって、家に戻ってきてからも断片的にいろいろ書いていくうちに、書き出しを思いつきました。どんどん書いていきながら、面白くてメモしていた単語とか、詩のフレーズとかを、巻き込みながら広げていく。ひっかけながら、取り入れながら、先に進んでいく、そういう書き方をしました。これもまた、糸掛け曼荼羅的な方法なのかもしれません。

■孤独のなかに現れる天使

松永 二〇二〇年以降のコロナ禍は執筆に影響を与えたと思いますか? この作品に描かれている風景には、少しコロナの影響を感じるのですが。

多和田 影響はあったと思いますね。パトリックはパンデミックの中から生まれてきた主人公で、どこかに旅をしながら暮らすというキャラクターではなく、自分の家の周りを歩き回ったり、家の中にいて音楽を聴いたりすることしかできません。オペラ座にさえ行かれないんですね。劇場も閉鎖されているから、DVDでオペラを聴いているうち、実際には会うことのできないオペラ歌手に、非常に不思議な親密感を感じてしまいます。詩を読もうにも、朗読会も何もなくて、ただ詩集をひたすら読んでいる。または、自分が読んだ詩集について反復して考えている。その中で、非常に孤独な対話……対話とは言えないですね、モノローグを繰り返して、たった一人で生きている。その空白の部分に、イマジネーションとしての架空の友人、私にとっては天使というイメージなんですが、それが現れてくる。こういった主人公のおかれた環境は、パンデミック下の状況と深く繋がっていると思います。

松永 多和田さんはご自身の作品を自己翻訳される作家としても知られています。『変身のためのオピウム』などはドイツ語で書いて日本語に訳されていますし、『雪の練習生』では逆に、日本語で書いたものをドイツ語に訳されました。今回、関口さんが訳すことに決まったきっかけを教えてください。

関口 それは僕からお話ししましょうか。二〇二〇年十月二十四日に明治大学で「翻訳から〈世界文学〉の創造へ――生誕一〇〇年パウル・ツェランを手がかりにして」というオンラインのシンポジウムを開いたとき、多和田さんが快く参加してくださったんですね。その中で、実は今、こういう小説を書いています、と原稿を見せてくださいました。僕は非常に感銘を受けて、シンポジウムでもその面白さについて少し触れました。ちょうどその頃に会った文藝春秋の編集者に話したら非常に関心を持って、あれよあれよという間に僕が訳すことになってしまいました。光栄なのですが、多和田さんの作品に恥じることのない訳文を書かないといけないという、非常に大きなプレッシャーがありました。

松永 多和田さんはこの翻訳をお読みになっていかがでしょうか。訳者の前では言いにくいかもしれませんが。

多和田 いや、全然言いにくくないですよ(笑)。大変面白かったです。不思議な空間が広がっていった、というのが率直な感想です。ドイツ語で書いているときは、イメージとか色とか、空間の感じやリズムのレベルで私なりに文と文が密に繋がっている。それは読者がそのドイツ語を読んでいるときにできていく繋がりと同じではありませんが、私にとっては複合的に繋がっている、ということが読者が自分で繋がりを探せることの前提にはなっている。でも読者がどう読んでいるのかを私が見る機会は普通はありません。それがこの翻訳を読むと、確かに私が置いた言葉が手渡されているが、別の世界が生まれている、という驚きと喜びがある。

ドイツに来たばかりの一九八〇年代、私はドイツ語はできたけれども、ドイツ語で作品を書くということはなかったんです。日本語で書いた詩をペーター・ペルトナーがドイツ語に訳してくれたのを読んで、あ、そうだ、私が書いたのはこういうことなんだって、妙に納得した経験があります。これは私の創作にとって重要な体験でした。「意味」というのは原文の中ではなく翻訳の中に形成されるものなのかもしれません。今回は、自分がドイツ語で書いたものを日本語で読む、という逆の方向の体験でしたが、似た驚きがあって堪能しました。めったにない機会です。ドイツ語の短いテキストを訳してもらったことは、これまでもありました。松永さんも訳してくださいましたよね。山口裕之さんや小松原由理さんが戯曲を訳してくださったり、谷川道子さんたちがグループで私の修士論文を訳してくださったり、ということもありました。でも小説まるごと一本というのは初めてです。

松永 「訳者によるエピローグ」はいかがですか。翻訳者がエピローグを書くのは、すごく珍しいのでは。

多和田 いや、これは本当に新しい試みです。そもそもこの本の一つの意義は、文学研究と文学の間のボーダーを越えることだと思うんですよね。こういう形はまずないだろうと思って関口さんに、もちろんOKです、と即答しました。読んでみたら、もし私が書いたら全く違うことを書いたな、と思ったんですけれども、それでいいんです。まさにそれがこのエピローグの意味ですから。

関口 これを発表すべきか、するべきでないか、迷いはありましたが、やはり多和田さんの作品にはすごく喚起力がありまして。特にこの小説では、ツェランの詩がたくさん出てきます。「ツェランの文学×多和田文学=読者の想像力」、これは知人で、ツェランに造詣の深い画家の植田信隆さんの言葉ですが、まさにどの人が読んでも、いろいろ想像力を膨らませることができる小説なんですよね。ですから僕は独断的にこのエピローグを書いたのじゃなくて、読者の一人としてこういう読み方ができると思いました、読者の皆さんはどう読まれますかって、提案したにすぎません。研究と創作の垣根を越えて、より新しい次元に進むことができたらいいなと思って、勇気をふるって発表しました。

松永 私が知る範囲では、ウリヤナ・ヴォルフというポーランド系のドイツ語詩人の作品が英訳されたとき、訳者のソフィー・セイタがテキストを増殖させて、自分も一緒になって遊んでいるプロジェクトがあって、面白いなと思っていました。関口さんが日本語でもやってくださって、非常に興味深かったです。

■言葉遊びをどう訳すか

松永 ここから、具体的な翻訳についてお伺いします。どんな原文なのかな、と気になった箇所をいくつか事前に挙げて、関口さんに資料をご用意いただきました。皆さんに前もって言っておくと、関口さんはすごくユーモアのある方で、さりげなくギャグを連発するので、ぜひご注目ください。

関口 すみません。酔っ払うとダジャレばっかり言いますので、僕の近くから学生が離れていって、ドーナツ現象が起きてしまいます(笑)。親父ギャグとも言われる芸が、ようやくここで生きたかな、という感慨があります。

8頁、「彼が買うミルクには、三・五パーセントしか母が入っていない。残りはちちだ。(In der Milch, die er kauft, ist nur 3,5 Prozent Mutter drin. Der Rest ist väterlich.)」。「ちち」は原文ではväterlichですから、漢字で「父」と書けばいい。ただ、多和田さんはドイツ語で書くときにも、やはりどこかで日本語的な感性で書いたところがあるんじゃないか。僕が今回の翻訳で心がけたのは、その発想の根底にあったものをもう一度再現することでした。多和田さんの無意識の中で「ミルク」から連想が働いて、この言葉が出てきたんじゃないかと思って、「ちち」とひらがなで訳しました。

松永 17頁、「彼は自分の名前がパトリックだということをすっかり忘れて、固有名など必要としない自分の足でひたすら歩みを進める。あっしの名は足。(Er vergisst vollkommen, dass er Patrik heißt, und geht fleißig mit seinen Beinen, die keinen Eigennamen nötig haben. Beine sind Beine.)」。「あっし」っていう一人称がいいですね。

関口 これは単なるダジャレなんですけれども。ドイツ語で「私は関口です」と言うとき、「Ich bin ~」とも言いますし、「Ich heiße ~」とも言いますよね。それであれば、このsein(sindやbinの原形)をheißen、名前に置き換えることができるのかな、と。

多和田 いや、面白いですね。「言葉遊び」というと文化的で、ダジャレとか親父ギャグとかいえば価値が低いように思われますが、でも例えばシェイクスピアには本当に言葉遊びが多くて、ダジャレと言ってもおかしくないようなものもたくさん入っています。私が修士論文で扱った劇作家ハイナー・ミュラー以外にもロマン派から現代に至るまで様々なドイツ語作家がシェイクスピアを訳しています。日本にもいろいろなシェイクスピア訳がありますが、訳文を読み比べたとき、翻訳と言葉遊びの間にはなかなか面白い関係があります。訳者ごとに工夫を凝らしていて、ある箇所を言葉遊びで訳そうとしてもほとんど無理なので、次の文章とか別の箇所に自分の言葉遊びを盛り込んでいる例もたくさんある。今回の関口さんの訳も、楽しませていただきました。

松永 多和田さん自身のテキストに、日本語でもドイツ語でもいろんな言葉遊びが入っていて、さらに翻訳者も遊びに加わっている感じがします。

関口 十年前、多和田さんに明治大学のゼミに来ていただいたとき、学生たちが多和田作品のタイトルを使った言葉遊びを披露したら、非常に反応がよかったので、今回ちょっと図に乗ってしまいました(笑)。

松永 71頁、「ではDはどうですか? Duの中にある動じないDは同志にとって都合がいいですか?」。これは原文では「Und d? Ist der Dickkopf d in Du günstig für eine Freundschaft?」となっています。

関口 DやDuという文字や音が話題になっているのを日本語の「どう」という音に置き換えて、訳文にもたくさん盛り込んでみました。「動じない」とか「同志」は無理やりこじつけたんですが、皆さん「どう」でしょうか?(笑)

松永 「では」で始まるのも、Dを意識されているんですね。

関口 ツェランの詩にも、こういう繰り返しが出てきます。「思い浮かべよ(Denk Dir)」という有名な詩でも、「Denk Dir」「Dorn im Draht」とDを繰り返しています。

多和田 この場合は、ツェラン自身も絶対にDという音を意識してると思います。ですから、この場合は言葉遊びというより、原文の音を重視した翻訳だと思います。

遊びであってもなくても、私は文学作品が読者の創作本能を刺激して、受動的に読むだけじゃなくて、能動的になる瞬間が好きなんですよね。例えば九〇年代によくハンブルクの美術大学に呼ばれて、学生たちが私の詩を読んで作品を作ったり絵を描いたりしたんですけれど、イラストレーションではなくて、文章に刺激されて自分が創作する、そういう態度が大切だと思うんです。音楽も同じです。両国のシアターΧと早稲田大学の小野記念講堂で、こちらは松永さんのおかげですが、毎年ピアニストの高瀬アキさんと一緒にパフォーマンスをやっていますが、高瀬さんは私のテキストに伴奏をつけるのではなく、言葉に刺激されて自分の音楽をつくっている。お互いが独立し合っている。それがまさにコラボの面白いところなんですよね。

「読む」ということの意味をもっと広げてもいいんじゃないかな。読むことはただ受けとって解釈するだけではなくて、刺激されたことで、読者が何かを生み出し始める。そういう意味でも、今回は単なる一冊の本の翻訳というよりも翻訳の可能性を探る面白いプロジェクトだったと思います。

■空、窓、穴

松永 それでは関口さん、最後の「穴」の部分をお願いします。

関口 これが僕が今回一番この訳で力を入れた、重要だと思った部分です。

94頁、「彼は階段の段数を数える。登っては数え、その数が登り続けるモチベーションとなる。彼が四十七を数えると、彼の鍵が鍵穴にぴったり合う。彼の住まいは毛むくじゃらの建物の屋根の真下にある。曇った小さな天窓だけが外に開かれており、空が賭けに加わると、その空間は薄暗い穴ではなくなる。(原文略)」。

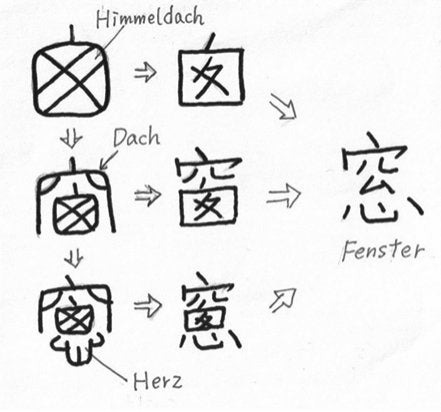

日本語の「空」には、英語のskyとかドイツ語のHimmelとちょっと違うニュアンスが含まれています。漢字の「空」は、穴冠なんですよね。空は一つの空洞で、穴の下に工という文字がある。工具でつらぬく、という意味です。ですから、漢字を見ると、普段見ていた空が、別のイメージになってくるわけです。「むなしい」とか「うわのそら」といった意味が導き出される。

これに気づいたのは、実は学生向けに白雪姫を翻訳していたときでした。お妃が雪を見ているシーンに窓と空、指を突くという言葉が出てきて、偶然、穴冠が重なっているな、と。多和田さんがこの小説で、門構えや草冠の漢字について、ツェランの詩を通して書いていることを僕も使わせていただいて、穴、窓、空と穴冠の漢字を用いて訳しました。

『学研 新漢和大字典』等をもとに関口氏が作成

松永 多和田さんの「翻訳者の門」というツェラン論に、ツェランの日本語の詩集に門構えの漢字がたくさん出て来ることから、新しい解釈の世界が見えてくる、とありましたね。

さきほど、主人公はオペラを聴きに行けないという話が出ましたが、この小説には、いろんなオペラの作品が出てきます。リヒャルト・シュトラウスの「ばらの騎士」などは他の本でも言及されています。作品のなかでの音楽の意味についてはいかがでしょうか。

多和田 音楽、「歌うこと」ですね。

この小説では、「歌う」ということ、あるいは「歌えない」「歌わない」ということが一つのモチーフになっています。ツェランの詩にも出てくる表現です。これもマールバッハでいろいろな原稿を見ていたときに、ツェランが多くの詩をロシア語から訳していることに気がつきました。オシップ・マンデリシュタームのドイツ語訳は有名ですが、その他にもアレクサンドル・ブロークとか、ウラジーミル・マヤコフスキーなども訳していて、それがものすごくリズミカルで、まるで声高らかに歌うようなドイツ語なんですね。『糸の太陽たち』の全く逆で、マーチみたいなものもあるし、オペラのアリアみたいなものもある。こういうドイツ語を書く翻訳者としてのツェランがいたんだということも、マールバッハ滞在中の驚きの一つでした。「歌うドイツ語」の要素は「死のフーガ」のなかにもまだあると思うんですね。詩を書くこと、朗読することの中に、歌うという要素が入ってくる。その要素が消されたのが、後期の詩集だというのが私の解釈です。パンデミックのなかで孤独な日常を送る主人公のパトリックにとっては歌わない詩がしっくりくる。その一方で、欠けているものを補うようにオペラが聞こえてくるわけです。

歌ってしまうということは、社会のメインストリームに迎合することでもあります。オペラがまさにそうで、あれだけ高いチケット代を払える客があれだけたくさん来るのですから、社会の中で日の当たる場所にある芸術であることに間違いありません。そういう場所を否定して、自分は「歌わない」ということは、アウトサイダーの立場、大勢には理解されない孤独な場に身を置くことです。あるいは、自分がそうしたくなくても、狂気とか貧困によって声を聞いてもらえない場所に置かれてしまった者は、「歌えない」。

私はリヒャルト・シュトラウスがすごく好きなんですけど、でも彼はナチスに抵抗した側ではなく、政治的にだらしない面があって、自分の芸術さえサポートしてくれる政府ならばその政治的見解など自分には関係ない、という意味の発言をして、後で批判されています。この本がドイツで出たときも、パウル・ツェランにリヒャルト・シュトラウスを組み合わせるなんてとんでもないという批判もありました。

松永 でも彼は身内にユダヤ人の家族がいたように思います。、息子のお嫁さんがユダヤ人で、孫たちや身内の人を守るために、ナチスからの注文をあえて引き受けるという面があったのではないか、と。「日本の皇紀二千六百年に寄せる祝典曲」を作曲していて、軍国主義的な日本との意外な関わりもあるんですよね。調べてみたら、とても面白い作曲家だろうと思います。

関口 ツェランは若いときから歌が好きで、晩年でもお酒を飲んで酔っ払うと、いつも歌っていたそうです。詩では歌わなくなっても、歌は彼にとって一種の解放だったのでしょうね。

松永 オンラインでご質問です。「多和田さんがドイツ語で作品を書く際に、日本語らしい表現だなと実感するタイミングはありますか」。

多和田 書いている途中はそういうことを顧みる余裕はないんですけれども、前に指摘されたのは、Nichtという単語への偏愛ですね。英語ならnotです。一つの文章にこの単語が何度も出てきて、「目のよく見えない私でも今夜の月が明るくないとは思わない」みたいな否定の重なりはあまりドイツ語らしくないですね。この文章を実際に書いたわけではありませんが、これと似た例はあると思います。

それから、さっき関口さんのお話を聞いていて思ったのですが、確かにドイツ語で考えると、窓、空、穴の三つの単語はかなり無関係に見えますが、私には一つの共通したイメージで結ばれていると直感的に感じてしまいます。穴冠とか草冠とか三水とか門構えとかが意識下に君臨しているのかもしれません。小学一年生の時から毎日漢字を練習しながら自然とか社会を理解することを学んできたせいで、漢字のシステムが脳のなかのイメージを分類するシステムに影響を与えているというのも、ありうることです。それが、私のドイツ語の日本語っぽさとして現れる可能性もあります。

松永 もう一問、「ウクライナ情勢を受けて、ドイツの文学界隈や言語空間に何か雰囲気の変化などありますか」。

多和田 社会的にはもちろん、影響は多々ありますけれども、小説って遅いですからね、反応が。戦争が起こったからすぐ文学がこう変わった、とは言えませんが、もちろん何らかの形で大きな影響を与えていて、それが見えてくるのはもう少し先かなと思ってます。私はむしろここ百年、二百年の間に書かれた文学の中にすでにロシアのウクライナ侵略が予想され、書き込まれているのではないかと思ってます。

(4月12日、ゲーテ・インスティトゥート東京主催、文藝春秋共催「翻訳書新刊紹介トーク」第二部を再構成しました。)

(初出 「文學界」2023年6月号)

「文學界」2023年6月号 目次

【創作】乗代雄介「それは誠」(280枚)

地方の高校生・佐田は修学旅行で訪れた東京で同級生たちとある冒険をする。かけがえのない生の輝きをとらえる、著者の集大成!

九段理江「しをかくうま」(270枚)

乗れ。声はどこからともなく聞こえた。乗れ。過去、現在、未来へ、馬と人類の歴史を語り直す壮大な叙事詩!

衿さやか「泡のような きみはともだち」(2023年上半期同人雑誌優秀作)

【鼎談】多和田葉子×関口裕昭×松永美穂「文学と文学研究の境界を越える————『パウル・ツェランと中国の天使』をめぐって」(*本稿)

【批評 村上春樹『街とその不確かな壁』を読む】上田岳弘「継承とリライト」

【特別寄稿】筒井康隆「老耄よりの忠告」

【巻頭表現】山崎聡子「葬列」

【エセー】中山弘明「「島崎藤村の世紀」展と雑誌「文學界」——「エディター」藤村の誕生——」/菅原百合絵「欲望と幻滅」

【コラムAuthor’s Eyes】永田紅「あの二センチが」/金川晋吾「スカートを買ってからの話」

【追悼 富岡多惠子】安藤礼二「四天王寺聖霊会の思い出」

【追悼 坂本龍一】佐々木敦「甘い復讐————坂本龍一を(個人的に)追悼する」

【強力連載陣】松浦寿輝/砂川文次/円城塔/金原ひとみ/宮本輝/西村紗知/奈倉有里/王谷晶/辻田真佐憲/藤原麻里菜/成田悠輔/平民金子/犬山紙子/柴田聡子/河野真太郎/住本麻子

【文學界図書室】宮本輝『よき時を思う』(東直子)/村上龍『ユーチューバー』(吉田大助)/古川真人『ギフトライフ』(児玉美月)

表紙画=柳智之「J.D.サリンジャー」