一つの時代が終わった、とつくづく思わずにはいられない。子供心にも戦前のこの国を多少とも知っており、「戦後は終った」といわれた1960年代にあなたがその才能を遺憾なく発揮された途方もない世代の終焉である。その時代をともに生きていられたことを、この上なく幸運なことだったといまは自分にいい聞かせることしかできない。わたくしたちは、中国大陸への理不尽な軍事侵攻が活況を呈しはじめたころ、そんな事態はまったくあずかり知らぬまま、侵攻しつつあるこのちっぽけな島国に、みずから責任はとりがたいかたちで生をうけた。早生まれのあなたとわたくしとは、年齢では一歳違う。学年で言うと二年の差があるが、ほぼ同時代人といってよかろうかと思う。

とはいえ、あなたが四国の鬱蒼とした森に囲まれた山岳地帯で過ごされたほぼ同時の幼少年期の体験のあれこれは、あなたの作品をいくら仔細に読んでみても、東京生まれのわたくしには、まるで異国のできごとであるかのように、鮮明なイメージにおさまることのないもどかしさをそのつど憶えずにはいられなかった。何が書かれているかは、わかるといえばわかる。だが、なぜそのことがそのように書かれねばならぬのかはにわかに想像しがたい。その想像しがたいことがらをいかに想像するかという厄介かつ至難な体験へと、あなたはわたくしをそのつど導き入れて途方に暮れさせた。だから、あなたが何を考えておられるのかではなく、どんな言葉――数字を含めた文字記号――を具体的にどのように書き綴っておられるかという一点に絞って、あなたをめぐる一冊の書物を書いてしまった。勿論、その本へのあなたの反応を知ることもなかったし、また、あえて知りたいとも思わなかった。もっぱら、自分自身の想像力の限界を究めるために書いたものだったからである。

あなたとわたくしとをかろうじて結びつけているものがあるとするなら、ほぼ同じ時期に、東京のまったく同じ大学のまったく同じ学科に籍を置いていたという一点につきている。しかし、すでに芥川賞を受賞されて有名作家となっておられたあなたが、受講のために教室――渡邊一夫教授の十六世紀文学の講義にさえ――に姿を見せられることはなかった。ただ、一度だけ、たったの一度、法文系の教室群のある建物と法学部の研究室棟とを隔てている人通りもまばらなさして広くはない銀杏並木に、一人ぽつねんと立っておられる黒縁の眼鏡姿のあなたをお見かけしたことがある。

ああ、あんなところにあの人が立っている。いつもは本郷キャンパスに姿を見せられることのないあなたが、いきなりその曖昧な周縁地帯に姿を見せ、しかも何かにひたすら視線を向けたまま、じっと立っておられる。不意を衝かれて思わず足を止めそうになったが、あなたは、こちらの視線さえ意識される風情もみせぬままその場に立ちつくし、何やら遠方にじっと視線を向けておられる。方向としては、図書館の建物あたりに目を向けておられるように思えたが、この人は、いったい何を見ているのか。そのことも確かめえぬまま、いったん立ち止まりかけたわたくしは、あたかも何も見はしなかったかのように、正門の方向へと歩み去った。

その一瞬の偶然の出会い――あなたはこちらの存在を意識すらしておられなかったから、とても出会いとは呼べぬはずだが――のことを、これまで誰にも口にしたことがなかったという現実にいま改めて驚きながら、その瞬間のあなたが何をじっと見ておられたのかがいまなお不思議に思えてならない。たぶん、季節は秋から冬にかけての寒い季節で、あなたは厚手のオーヴァーをまとっておられたように思う。わたくしどもの研究室とはおよそ無縁の正門脇の細い並木にじっと立ち尽くされたまま、あなたの瞳はいったい何を視界におさめておられたのか。それもまた、想像しがたいことをいかに想像するかという難問に直面せよという、あなたの仕掛けられた罠のようなものだったのか。そうとは思えない。あなたは、思いきり若くて優れた作家の一人として、他人には察しがたい何かを本気で、しかも身動き一つせずに凝視しておられただけだったのだから。すでに半世紀以上も昔のこのほんの一瞬のイメージの衝撃を、わたくしは、なぜ、これまで誰にもいわずにきたのか。というより、六十年の余も遥か昔のこの一瞬のできごとが消えさりがたいイメージとしてしかと記憶されているのは、いったいなぜなのか。

その後、わたくしは、生前のあなたと三度ほどお目にかかったことがあるが、いずれも公式の席上のことで、親しく個人的に言葉を交わしあう機会など一度としてなかった。最初にお目にかかったのは、1989年の某新聞社主催の「ノーベル賞受賞者日本フォーラム」にクロード・シモンが招待され、その通訳兼プレゼンターを務めたときで、日本側からあなたがこれに参加されたのだが、そのときに読みあげたお二人の文学的な紹介の手書きの原稿をつい最近見つけたものの、いまは行方がわからなくなっている。二度目は、1994年の駒場での地域文化研究のテーマ講義に非常勤講師として出講されたあなたが、責任者の工藤庸子に導かれて駒場の応接室を訪れて下さったときのことだが、何を話したかはまったく記憶にない。そして最後にお目にかかったのは、2005年の東大の卒業式に祝辞を述べに来られたときだったような漠たる記憶があるが、ことによると、2007年11月10日の東京大学創立130周年を祝う講演会に、江崎玲於奈、小柴昌俊のお二人とともに参加されたときだったかも知れない。それが終わって控え室に戻られてから、明日は大阪に行き、裁判に出なければならないと誇らしげにいわれたことをしかと記憶している。いうまでもなく、『沖縄ノート』の記述に無謀な難癖をつけた連中が訴訟を起こした事件である。勿論、事態はあなた側の勝訴となったものだが、この方はいまなお闘っておられるのだと深い感動を覚えた。

しかし、わたくしとしては、学生時代に、人通りの少ない銀杏並木で何かをじっと凝視しておられたときのあなたの孤独きわまりないイメージから逃れることができない。これこそ、作家が引きうける孤独さというものではなかったかとは思う。しかし、あのとき、あなたは、いったい何にじっと視線を向けておられたのですか、大江健三郎さん。

(初出 「文學界」2023年5月号)

蓮實重彦(はすみ・しげひこ)フランス文学者・批評家・作家。1936年生まれ。『ジョン・フォード論』(文藝春秋)

「文學界」2023年5月号 目次

第128回 文學界新人賞決定発表 受賞作全文掲載

市川沙央(いちかわ・さおう)「ハンチバック」

私の身体は生きるために壊れてきた――強烈な生命力とユーモアが選考会に衝撃を与えた、ある女性の闘いの記録!

【選評】阿部和重・金原ひとみ・青山七恵・中村文則・村田沙耶香

【創作】山田詠美「肌馬の系譜」

【特集】12人の“幻想”短篇競作

山尾悠子「メランコリア」

諏訪哲史「昏色(くれいろ)の都」

沼田真佑「茶会」

石沢麻依「マルギット・Kの鏡像」

谷崎由依「天の岩戸ごっこ」

高原英理「ラサンドーハ手稿」

川野芽生「奇病庭園(抄)」

マーサ・ナカムラ「串」

坂崎かおる「母の散歩」

大木芙沙子「うなぎ」

大濱普美子「開花」

吉村萬壱「ニトロシンドローム」

【鼎談】

いとうせいこう×奥泉光×渡邊英理「「(再)開発文学」としての中上健次」

ダルンデンヌ兄弟×小野正嗣「現代の奴隷制を告発する」

【対談】王谷晶×西森路代「新しいセクシーさをめぐって」

【エッセイ】吉川一義「プルースト没後百年のパリ」

【追悼 大江健三郎】

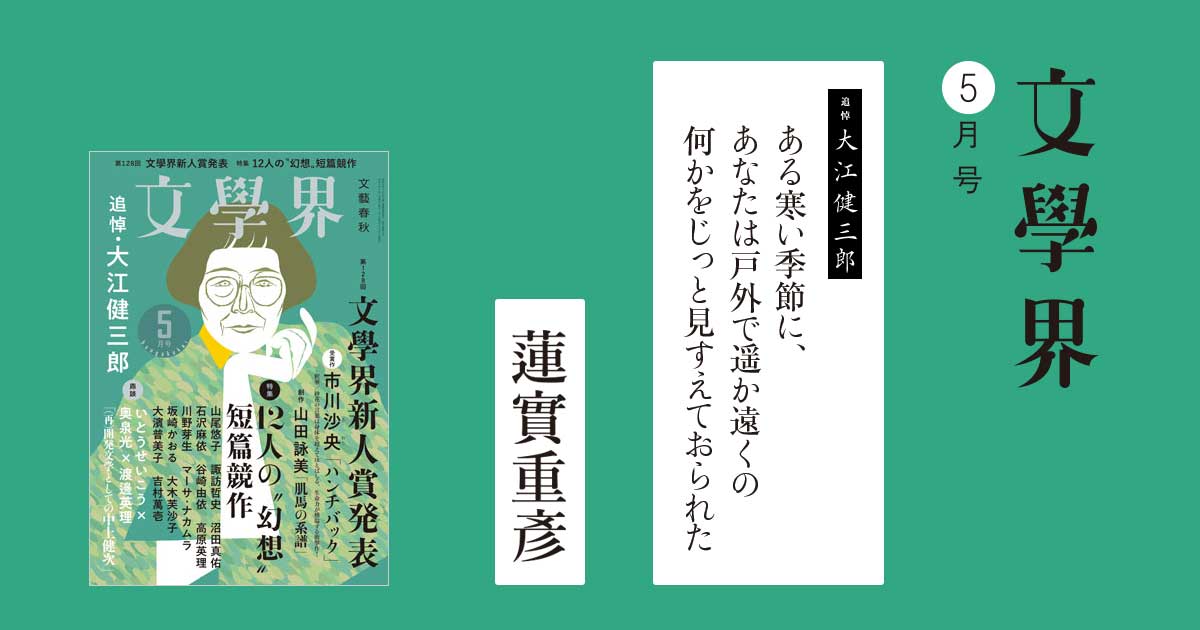

蓮實重彥「ある寒い季節に、あなたは戸外で遥か遠くの何かをじっと見すえておられた」←本稿です

多和田葉子「個人的な思い出」

町田康「狂熱と鬱屈」

中村文則「再読する(リリード)、ということ」

〈対談〉島田雅彦×朝吹真理子「理性と凶暴さと」

松浦寿輝「誠実と猛烈」

安藤礼二「大江さんからの最後の手紙」

阿部和重「Across The Universe――大江健三郎追悼」

長嶋有「もう、大江さん!」

星野智幸「「大江健三郎という権威」を批判する大江さん」

横尾忠則「散歩中の会話」

【巻頭表現】大塚凱「裸眼」

【エセー】山﨑修平「SPとNMS」/鴻池留衣「シン・仮面ライダーのエロさ」

【強力連載陣】砂川文次/金原ひとみ/綿矢りさ/宮本輝/奈倉有里/王谷晶/辻田真佐憲/藤原麻里菜/成田悠輔/平民金子/津村記久子/高橋弘希/松浦寿輝/犬山紙子/柴田聡子/河野真太郎/住本麻子

【文學界図書室】遠野遥『浮遊』(渡辺祐真)/中森明夫『TRY48』(宮崎智之)/千葉一幹『失格でもいいじゃないの――太宰治の罪と愛』(青木耕平)/木村衣有子『BOOKSのんべえ』(花田菜々子)

表紙画=柳智之「河野多惠子」