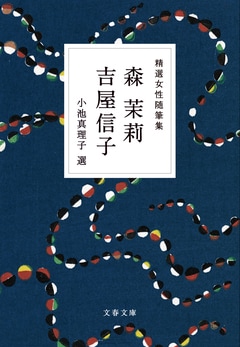

岡本かの子(明治二十二〔一八八九〕・三・一~昭和十四〔一九三九〕・二・十八)と夫の岡本一平は、互いを「パパ」「カチ坊」と呼び、一人息子の太郎を「タロ」と呼んだ。

カチ坊(カチ坊っちゃん)こと岡本かの子は旧姓大貫。歌人・仏教研究者・小説家であり、随筆も数多く書いた。大地主の東京の別邸で生まれて、今の神奈川県川崎市高津区の、多摩川べりの裕福な実家で愛育された。谷崎潤一郎の親友だった次兄の雪之助(号・晶川)の感化もあって早く文学に親しみ、歌を詠み、跡見女学校在学中から終刊間際の「明星」に加わって与謝野晶子に師事した。パパ・一平は彼女の三歳年上で函館生まれの東京育ち。高名な漫画家で、この職種では本邦初の全集(全十五巻)を生前に刊行している。

かの子と一平は対照的なタイプの人間だったようだ。かの子は、童女然として天真爛漫、純心一途で感情豊かな性質の持ち主。かたや一平は粋好みだったが、若年から人生を空虚とみなし、傍観者然として情熱に身を任そうとしない性向をもっていた。

二人は、かたちのない中身が型枠を求め、うつろな枠組がその中身を満たすかのごとく惹かれあい、明治四十三(一九一〇)年夏、夫婦になった。かの子は妊娠していて、翌年二月に太郎が生まれた(実父は一平と出会う前に駆け落ちをした伏屋武竜だとの説もある)。

岡本夫妻の結婚生活はしかし間もなく破綻に瀕した。もともと乳母日傘で育ったかの子は家事万般が苦手であった。朝日新聞専属の売れっ子漫画家となり、酒席に入り浸り帰宅しない日が増えた夫とは、心の隙間が次第に広がった。やがてかの子は早大生・堀切茂雄と恋におちる。だが実妹と堀切が浮気をし、現場をみつけたかの子は精神を病み、ジフテリアを併発させ、半年間入院した。それらの原因がわが放蕩にあると自省したニヒリスト一平は、贖罪の念から堀切茂雄を岡本家に同居させたものの、のち堀切は結核により郷里の東北で亡くなる。その前後に、母や兄・雪之助が逝去。また茂雄が父親と思われる赤子二人を里子に出し、程なく彼らの死を知るなど、この夫婦は約五年にわたる危機的な状況を経験した。かの子の第一・第二歌集『かろきねたみ』『愛のなやみ』はこの時代の所産である。

彼らはしかし、キリスト教を、次いで大乗仏教を信仰することで、この人生の難局を乗り切ってゆく。かの子はキリスト教の原罪意識にはなじめなかったが、“煩悩即菩提”――迷いがそのまま悟境に転ずる基だと説く大乗仏教に自我の救済を求め、わが精神を安定させ、水晶製の観世音菩薩を護身仏にして崇敬するにいたった。いったん何かにのめり込むとそれを極めつくさずにはいられなかった彼女は、大正十(一九二一)年ごろから熱心に仏典を講読し始め、やがて戦前では珍しい女性仏教研究者として認知されるようになる。

さて、本書の「I 一平・私・太郎」はまず「親の前で祈禱――岡本一平論」(「中央美術」大十・二)から始まる。かの子三十一歳、客観的な人物評である。すでに一平とかの子は、信仰生活を始めた大正六(一九一七)年から夫婦関係を断つと誓っていた。「岡本一平の逸話」(「新青年」昭九・八)も、家庭での一平の言動を彷彿とさせる文章だ。

「私の日記」(「婦人画報」大十一・二)は、かの子自身の日常の記録であり、親族等への歯に衣着せぬ記述ぶりが印象に残る。かの子は実際歯や眼がよくなかった。高僧・原田祖岳のもとでの曹洞禅の学び、夫との「因縁」の自覚など話題は多岐にわたるが、十一歳前の息子への共感も忘れがたい。タロこと太郎は腕白で自立心が頑固なほど強かった。

「梅・肉体・梅」(「文藝」昭十・二)は、健康維持のため昭和二年に習った洋舞の思い出をつづる。この体験は後年の小説にも活かされる。「西行の愛読者――国文学一夕話」(「むらさき」昭十一・八)での寄寓の記憶は、小説「過去世」へと発展したものであろう。

かの子には、保護者然とした視点から幼児期の太郎を詠んだ歌がほとんどない。しかし思春期を迎えてからは、息子を異性としても意識し出したためか、彼をいとおしむ歌をたくさん詠むようになる。そんな母の心懐は、息子の妻のためにも綺麗な母たらんと努める「愚なる(?!)母の散文詩」(「婦人公論」大十三・七)にも披瀝されている。かの子は化粧で白粉を多用した。冬瓜にたとえた人もいたほどだ。続く「母さんの好きなお嫁」(初出未詳。『かの子抄』不二屋書房、昭九・九)も手放しの子息愛を伝える。

「[アンケート集]」には、大正八(一九一九)年から晩年まで都合十五の回答が並び、かの子の人柄の側面を伝える。ちなみに、本書には収録されていないが、「有貫マダムは何がお好き?」(「婦女界」昭九・八)では「身長 五尺一寸位」「体重 十六貫百匁位」と回答している。下世話な興味で恐縮ながら、若い頃やせていた彼女も、晩年は十七貫(約六十四kg)あったという。

「II 紀行文など」の最初の三文は、昭和三(一九二八)年「読売新聞」宗教欄に連載された仏教随想「散華抄」から。「黙って坐る時」(三・二十五)は坐禅の心得、「跣足礼讃」(四・六)は裸足で土に立つ喜び、「島へ遣わしの状」(四・十)は明恵上人の逸話を描く。

ロンドンが舞台の「毛皮の難」(初出未詳。『かの子抄』)からは滞欧随筆となる。かの子は昭和四年末から家族と世界一周旅行に出かけた。書生の頃から家事を担い、弟と呼ばれていた恒松安夫や、西洋ローソクのような美男だと一目ぼれされた医師で、一平の許しを得て同居していた新田亀三も行動を共にした。スエズ運河経由の船旅でイタリア、フランス、そうして画業を目指しパリに残った太郎と新年に別れ、イギリスに住み、アイルランドを巡った。秋には脳充血で倒れたが回復し、パリで暮らした。昭和六年夏にはドイツに滞在、南欧を周遊してから翌年一月、太郎とパリの駅頭で別離し、米国経由で三月に帰朝した。「III 『母の手紙』抄」の太郎宛「『滞欧中の書簡』より」はこの時期に書かれたものである。パリとベルリンでの体験を描く「II」の「異国食餌抄」(初出未詳。『世界に摘む花』実業之日本社、昭十一・三)、「雪の日」(「モダン日本」昭九・二)は日本で書かれた。なお、かの子は『浴身』に続く第四歌集『わが最終歌集』を洋行前に刊行し、短歌と訣別しようとしたが、パリで息子と別れてすぐに歌を詠み出した。たとえば、随筆「オペラの辻」(「婦人サロン」昭七・五)に載った次の一首のような――

いとし子を茲には置きてわが帰る

母国ありとは思ほへなくに。

昭和九(一九三四)年は釈尊生誕二千五百年、弘法大師没後一千一百年にあたり、仏教ブームが起こったことから、かの子も仏教啓蒙書の執筆や各所での講演で多忙な日々を送った。だが「私の散歩道」(「文藝」昭十・九)や「生活の方法を人形に学ぶ」(「国際観光」昭十・七)を書いた頃には、亡兄の遺志を継ぐべく研鑽してきた小説を(一平が助言役となり)次々に発表し始めた。文壇でその名を認められたのは昭和十一年からで、パリに住む息子に似た青年に恋をする女性作家が主人公の「母子叙情」はその翌年の作。同十四年の脳充血による死、そして没後まで、膨大な小説が世に問われた。

「『東京から巴里への書簡』より」は、こうした期間に書かれたものであった。かの子は不在の太郎を思う歌をよく詠んだ。これら二首などを――

悲しみてつひにやぶれぬこころこそ母も持ちねと子の書きて来し(巴里来信)

現身のひとの母なるわれにして手に触る子の無きが悲しき(巴里の子に)

(『新選岡本かの子集』新潮文庫、昭十五・六)

なお書簡には様々な人名が記されているが、海外作家でかの子が好んだのはまずイギリスのD・H・ロレンスであり、その生命思想から影響を受けていた。ちなみに当時かの子は自作「やがて五月に」を太郎に翻訳させて、フランスの権威ある文学賞・ゴンクール賞を狙おうと考えていたが、実現はしなかった。

ともあれ、総じてかの子の太郎宛書簡は、その肉声を、カチ坊とタロとの母子愛のかたちを最もストレートに伝える。かの子永眠後の一平からの手紙も併せ、できれば『母の手紙』全体の通読を薦めたい。

本書に採択された諸随筆や書簡は、岡本かの子の折々の心の姿を映す器だといえるだろう。強い自我表出が特徴的な短歌、この世に遍満する“生命”との円融を説く仏教論も、かの子の人間像をよく物語るが、かの子文学の本領は、やはり小説にある。短篇では「みちのく」「東海道五十三次」「鮨」を推したい。一平の編纂・加筆によって成った遺稿長篇「生々流転」からは、その文学世界の総決算的な生命観がうかがえる。本書をひもとかれたことをよき機会として、奥深いかの子の文学世界へと読者諸賢が分け入られんことを願う。