「解説」は、いわゆる「文芸評論」の専門家によって執筆されるのが本来である。私にはそう呼べる力の持ち合わせはない。恐らくこの欄の執筆者としては異質であろうと承知している。さらに原作者の死去から、すでに三十年、社会全体の激変ぶりは、想像を絶している。私がこの欄を担当するにはいろいろな意味で不適切であることを知りながらも敢えて試みることにしたのは、「有吉佐和子」という人の声を聞き、日常に触れ、かつまた同時代を生きた者として、その実在の姿の一片を伝えておくことも必要か……と考えたためである。

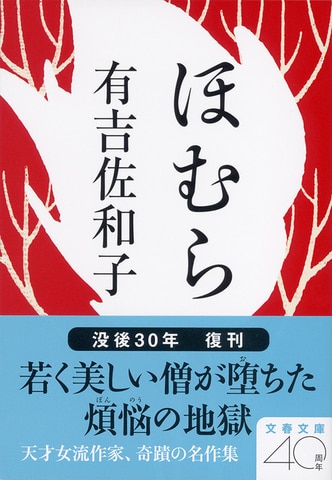

この一冊『ほむら』は、著者の初期――一九五五(昭和三〇)年三月から一九六一(昭和三六)年まで――に諸誌に発表された短編小説七編に戯曲台本一編を合わせて、講談社から単行本『ほむら』として刊行された(一九六一・五月)ものをもととしている。この作品群が生まれた時期に重なって『地唄』(一九五六)、『紀ノ川』(一九五九)が発表され、同じ第十五次「新思潮」の同人曽野綾子氏とともに「才女の時代」と云われて、彼女の作家としての活躍の場は確固としたものになっていた。

『ほむら』に収められているもののうち、「落陽」だけは、一度一九五四年に同人誌に「落陽の賦」として発表、のち大幅な改稿を経て一九六一年三月に雑誌「小説新潮」に掲載、という経緯がある。

新しい雑誌は三月号なら二月の始めに配本になる。その日、私は谷崎潤一郎氏の原稿の口述筆記のために氏邸の書斎にいて、氏の午睡の間の暇潰しに、ちょうど贈呈されて来ていた「小説新潮」のページを繰ってみたのであった。早春の日射しが窓のガラスを通して部屋を暖めており、デスクが反射して少し眩しく思ったのをはっきりと覚えている。そこに「落陽」があった。

「落陽」は、紀元前三三年、はるかな昔の中国にいたという絶世の美女王昭君の説話を題材にした小説である。王昭君は、歿年は不詳ながら、実在した人物として百科事典にも掲載されている。仕えていた前漢の元帝の後宮から匈奴の呼韓邪(こかんや)単于のもとに、国の和親政策の犠牲者となって嫁がされたという。年を経るうちに、さまざまに脚色されて哀切な説話のヒロインとして伝えられた。元帝の後宮の多数の官女たちが、帝の寵愛を得ようとして多額の賄賂を画工に贈り、美しい肖像画を描かせた中で、昭君だけは賄賂を贈らなかったので、その肖像はみすぼらしく描かれ、そのために匈奴に下賜されることになった。僻地へ向かおうとする昭君を閲見した帝は、その真実の美貌に驚いて後悔し、間もなく画工を処刑した――というのが、一般的な話の筋である。画工は、名はもちろん、そもそも実在したかどうかもあやしいのだが、この物語は李白や白居易の詩にも詠われ、楽曲や戯曲ともなって日本にも伝来し、雅楽にも取り入れられた。

ところが、有吉作品の「落陽」では、ヒロインとしての王昭君は、あまり詳しく書かれてはいない。主人公は作者によって「楊」という名を与えられた老いた画工である。そして作品の主題は、美人の肖像を何度描こうとしても描き切れぬわが腕に対する老画工の絶望であり、その絶望は周りの誰にも理解されないまま、画工は孤独のうちに処刑される。一方、王昭君は、自分が後宮に献じられると決まった時から「将来を全く期待しない」という分別を己に課し、全ての感情を心のうちに封じ込めていた。彼女はその凍てた心のまま、やがて僻地へ送られ、その地で果てたのであろう。しかし、その様子は何も書かれず、そのためかえって楊の翳(かげ)に包み込まれ、絶望の深さを想像させる(有吉さんの生涯を通じての夥しい作品のすべてが女性を主人公にしたものであるのに、「落陽」だけは、老いた画工という冴えない男が前面に描いてあり、紗幕を透した向こうに実はヒロインがいるのである)。

美しい哀話ではあるが安易に語り伝えられていた王昭君の物語が、ここでは深味のある〈文学〉に昇華している。私は瞠目した。『地唄』や『紀ノ川』はこの前後に読んでいたはずだが、私にとってはこの「落陽」が〈文学〉としての有吉作品との最初の出逢いであった、という気が今でもしている。

その年、一九六一(昭和三六)年の秋、私は中央公論社の編集者として初めて有吉さんに会った。当時担当していた谷崎潤一郎訳『新譯源氏物語』を新しく「豪華愛蔵版」と銘打った五巻本として出版することになり、その宣伝のために新装の「谷崎源氏」を手にした有吉さんの写真を使わせていただく――という社のいきさつで、撮影の打合せに、お宅を訪問したのがきっかけであった。有吉さんの第一声は「あなた何年生まれ?」というものであった。この時有吉さんは三十歳、私が二歳上の昭和四年三月生まれだと知ると、「じゃあ、先生って呼ばないでね、有吉さんって言ってね」と言われた。それから逝去まで、二十数年のお付き合いになった。その間、有吉さんは結婚・出産・離婚など、目まぐるしい身辺と綯(な)いまぜに力作を次々に発表して行かれたのだが、親しくしていただいた日常の、無数といってもいい細かいやりとりは、すでに旧著(『めぐり逢った作家たち』平凡社・二〇〇九)にも記したので、ここでは触れない。

有吉さんの逝去は一九八四(昭和五九)年の八月である。私はその年の三月末に五十五歳の定年を迎えて退職していた。当時は「ものかき」という言葉もなく、自らを「売文業者」と呼ぶ人もなくて、心血を注いだ苦しみの果てに産み出した作品が〈文学〉でありうることへの自信と、矜持とに裏打ちされていた「作家」が在り、「文士」という言葉があり、「文壇」があった。有吉さんの逝去の頃からそろそろ携帯電話が使われ出し、それまで、研磨し尽くした一語々々が自筆で克明に、原稿用紙の升目に彫琢されていた原稿が、いわゆるワープロ、次いでパソコンを使用したものに流れて行った段階から、作家・作品が変質して、文壇は崩壊し、今は本当に〈文学〉と呼べるものがあるのかどうか、も、私にはわからない。

今では有吉さんを、「眼鏡を光らせた近寄りがたい厳しい表情の女性」のように想像するという人がいると聞く。また彼女は外国育ちの合理主義者で、科学的な知識を持ち、日本を外国人のように眺めてずけずけと遠慮なくものを言ったと、思っている人もいるらしい。しかし、私の見た有吉さんは、それほど簡単に理解することの出来ない、「作家」であった。有吉さんは作品のヒントを得てから実際の執筆までには、時間をかけて徹底的に取材をし、専門の学者の話を聞いて熱心に勉強する人でもあったが、反面、いかにも、豊かな家庭で大切に育てられた愛らしく賢いお嬢様、という雰囲気があった。大島紬よりも御所解きの花模様が似合い、ティファニーで買ったの、映画に出てくるニューヨークの本店へ行ったのよ、と、りんごの形のブローチを自慢するような人でもあった。登場人物への感情移入が激しくて、ヒロインを死なせるのが苦手であった。『和宮様御留』のヒロインの死の場面を書いた直後、私にしがみついて泣いておられた手は、ふっくらとして柔らかく、手の甲の指もとに可愛らしい靨(えくぼ)が四つ並んでいた。晴れ晴れとした笑顔は、まぎれもなく紀伊の国の風土に何代も続いた旧家の血が育んだものであった。大きな神棚の前にお水を捧げ、節分には大声で豆まきをし、旅行や移転には縁起を担いで「方違え」をし、オペラを見れば無邪気にはしゃぎ、高校野球をテレビのこちら側から涙を流して応援する人であった。

司馬遼太郎氏に「文学の基本が、人間本然(ほんねん)の悲しみの表出であることは、いうまでもない」という言葉がある(『風塵抄』)。その「悲しみ」とは「哀しみ」でもあり「愛(かな)しみ」でもあるだろう。

有吉さんも、この「かなしみ」を知っていた人だと私は思う。王昭君の絶望とかなしみとは、老いた画工、楊のそれであり、「ほむら」や「赤猪子物語」の老女の笑いの裏にあるかなしみは、後に至るまでのすべての作品の登場人物に通じていよう。「第八戒」のおげんの処刑場での叫びは『和宮様御留』のフキにつながっているだろう。

本来、小説はただそれだけを読んで楽しめばよく、解説や詮索は不要である。

「とにかく面白くなければ始まらないわ、小説ですもの。あなたが面白いって言ってくれれば、それでいいのよ」

という有吉さんの声が、今も耳底に残っている。

![[選者対談]小池真理子・川上弘美作家の全随筆を読んで見えてくるもの](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/9/9/480wm/img_99dfda8f29ff2d71bb2819048258a0de47962.jpg)