とらえようによっては汚い話なので恐縮だが、私はトイレで本を読むのがわりと好きだ。静かな空間で、誰にも邪魔されずに集中できるという意味では、トイレは本を読むのに最適な場所のひとつだと言えるだろう。

あくまでも自分自身にとってそうであるに過ぎないが、ことの性質上、その「トイレ文庫」の常連となる本には、おおよそ次のような条件があるように思う。

その1)大判の本は駄目。狭いトイレのなかでは邪魔だし、手が疲れる。

その2)長編や中編の物語も厳しい。面白かったらトイレから出られなくなるし、頑張って振り切り、栞を挟んでトイレから出ても、続きが気になってもやもやして、精神衛生上よろしくない。

その3)かといって、短編やエッセイなどでも、かなり重たい内容のものは厳しい。トイレのなかで滑稽な恰好をして座っている状態では、受けとめきれないし、背負いきれない。

その4)それから、漫画のように、すぐに一巻読み終えてしまうような本も、いちいち新しい巻と入れ替えるのが大変なので、自分のような面倒臭がりには合わない。

そういうわけで、しばらくトイレに置きっぱなしにしていても何度も繰り返し読めて、スルメのように味わえる、そういう耐久性のある本が望ましいということになる。たとえば、軽い短編集や歌集、詩集、エッセイといったものだ。

また、はっきり意図してそうなったわけではないが、私のトイレ文庫に長く入っている本は、話の筋としては起伏の少ない、日常の生活そのものを見つめた作品が多い。読むのがトイレという場所だからなのかもしれない。空想の世界や理念的な世界に入り込むには、トイレはあまりにも俗で、日常的で、そのわりに、汚穢の要素を一手に引き受けて「きれいな日常の空間」から隔離されている、特殊な空間だ。その重なりとずれが、日常の生活を少しだけ対象化して見るための絶妙な距離を提供しているのだろう。

* * *

トイレ文庫の本の入れ替わりは結構激しいが、それでも、読む頻度が高く、安定して入り続けている本がいくつかある。そのなかの不動のエースが、武田百合子の『富士日記』(中公文庫)だ。日記という形式だから、どのタイミングで閉じて、どこから読み直しても問題ない。トイレに常備する本として大変具合が良い。ただもちろん、それだけではない。

この三巻本には、富士の山荘での十数年の生活が淡々と、しかし、彼女の人格が深く深く刻印された文体で綴られている。もう何十遍読み直したか分からないが、いま読んでも飽きることがない。本書の番外編である『犬が星見た――ロシア旅行』も傑作だが、こちらはいわば時間が止まっているのに対して、『富士日記』には月日の移ろいがあり、生活の実質がある。外川さん、ノブさん、いつも折れる浄化槽の煙突、閉まっている大岡邸の雨戸、等々。あまりに繰り返し読み込んでいるので、近頃は、買い物の値段――罐ビール二本二百円、不凍液とガソリン二千六百円――や、花火大会のプログラムを転記した箇所すら、飛ばさずに熟読している。この本にはそうした、他人が読むことを想定していない純粋な記録の部分も漏らさず収録されているのが有り難い。後から恣意的に精選して余計な部分を削ってしまうと、そこから生活の気配は失われ、仕立てられたきれいな作品になってしまうからだ。

この本全体の執拗低音を成しているのは、強いて言えば「死」だ。月日がめぐれば必ず誰かが死ぬ。梅崎春生が死に、無残な交通事故現場の横を車で通り、飼い犬のポコが死に、夫の武田泰淳が病を得て、野菜畑は花畑に変わり、椎名麟三が死ぬ。「池田前首相がガンで亡くなった。ほかの人は死なない。」という文章。「犬が死んだから泣くのを、それを我慢しないこと。涙だけ出してしまうこと。口をあけたまま、はあはあと出してしまうこと。」という文章。どれも、どことなく出来事を突き放した、しかしまっすぐな一節だ。

詩や、あるいは技巧的・装飾的な散文でなくとも、言葉にどれほど豊かな表情が宿りうるのかは、彼女の文章を読めばすぐに分かる。それは紛れもなく天才の仕事だ。しかし、彼女についてまわる「無垢」、「天真爛漫」、「天性」、「天衣無縫」といった形容は、少なくともその文章について言えば正当な評価ではない。女性の作品を「純粋な神がかり的存在の賜物」として片づけようとする、よくある見下しであるように思われる。武田百合子の文章が達成しているのは、よく鍛錬され、そのつど適度に彫琢された自然さだ。

* * *

『富士日記』を読むたびに、私は生活から離れ、生活へと帰っていく。昭和四十年七月七日(水)ときどき雨。夫との会話。「……ウリばかり持ってきたので、そればかり食べていたせいか、下痢している。胸がつかえている。「うんこビリビリよ」と言うと「俺は病気の女は大キライ」と言う。憎たらし。」

昭和四十四年十一月六日(木)快晴。一人で車を運転して下田に出かけた彼女が、夜遅く山荘に帰ってくる。「九時、山に戻る。灯りという灯りを全部つけた、谷底に浮んだ盆灯籠のような家に向って、私は庭を駈け下りる。むろあじを焼いて冷たい御飯を食べた。主人は生干しのいかを焼いて、それだけ食べた。食べながら、今日見てきたことや、あったことをしゃべくった。帰って来る家があって嬉しい。その家の中に、話をきいてくれる男がいて嬉しい。」

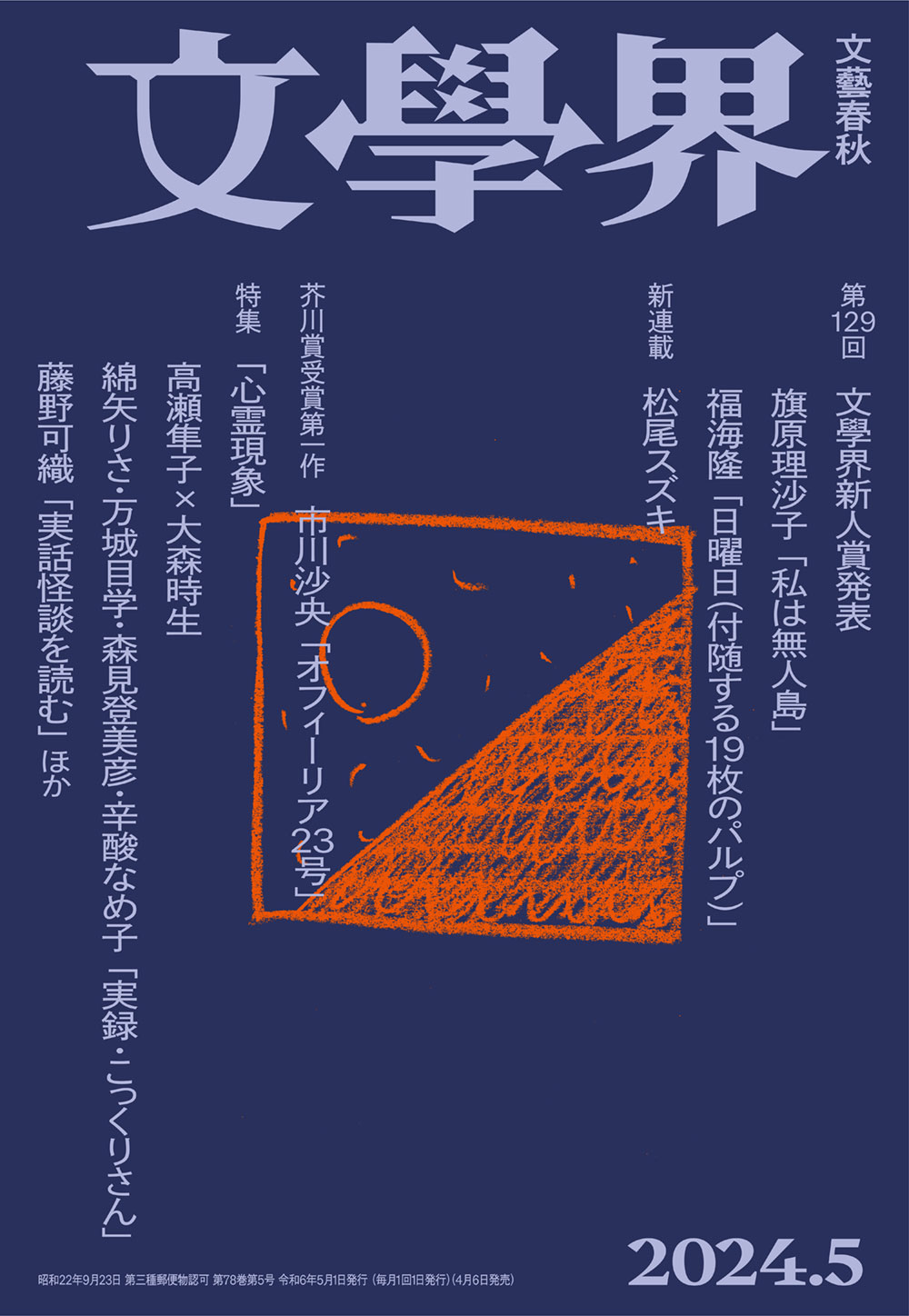

(初出 「文學界」2024年5月号)