いいなあ、と思うことがたくさんある。自分よりも年上の人に対して。それは人生を自分よりもすでにたくさん終えた人に対して「いいなあ、頑張らなきゃいけない期間が少ないなんて、いいなあ」と思うことであり、あるいは自分より年上の人がSNSで奔放な発言をするのを見て「いいなあ、それくらい周りの反応を気にしなくていい立場にいられたら楽だろうなあ、いいなあ」と思うことでもある。……なんてことを言うと、「何を言っているんだ、若い人は可能性の塊だろう、俺は若さが羨ましいよ」と呆れながら返されるかもしれない。一般的に若さは価値とされるし、若さは権力であるかのように説かれている。だが私は思う。若い人のなかで、若さを価値だと思っている人なんて、ほとんどいないはずだ。ほとんどの若い人が、年上の世代に対し「いいなあ、こんな大変な世界を生きなきゃいけない残り年数が少ないなんて、いいなあ」と絶望しているのではないだろうか。

本作はそのような若い人々がうっすら抱く絶望を的確に描く。なんで作者はこんなに若い世代が抱えている終わりのない日々の感覚を理解しているのだろう、と思う。そう、ウーバーイーツの配達員の男性と、TikTokerの女性の交流を描いたこの小説は、今の日本社会が隠そうとしても隠しきれない諦めと痛みを綴ることに成功しているのだ。

主人公のひとりである「K」は、オーディオブックを聴きながらウーバーイーツの配達をする日々を送る男性である。もうひとりの主人公である「ICO」は、生活費や大学の授業料を稼ぐために始めたTikTokで生計を立てている女子大学生だ。Kはウーバーイーツの配達員という職業が世間から見下されていることを自覚している。実際、ウーバーイーツをよく利用するICOですら、身なりを気にしない配達員のことを蔑む言動をする。しかしKは自分なりに体を鍛えたり英語や司法試験の勉強をしているので、とくにそのような言動に動揺することはない。そしてある時、ICOは見下していたはずのKのことが気になっている自分に気づくのだ。

本作を読み解くうえで重要であるのは、繰り返し登場する、団塊世代の言動に対する批判であろう。それはKが耳にする居酒屋で飲む四十前後のサラリーマンの愚痴として、あるいは「親ガチャ」に失敗したという転落した私立大学生のブログの文章として、あるいはSNSで切り取られたウーバーイーツ配達員への発言として登場する。断片的な本作を繋ぐひとつの糸のように綴られた「団塊の世代」への怒りの言葉は、たしかにいまのある一定数の人々の感覚を代弁する。しかし面白いのは、本作の主人公であるKやICOは、そのような団塊の世代への憎悪に対し、一歩引いた態度をとっているように見えるところだ。

KやICOはたしかにお金のために若い時間を切り売りしている。その様子はどこか痛々しく思える。「大学生がTikTokerをやらないと学費を払えないなんて」と同情したくなる読者もいるだろう。だが、彼らはそのような立場に追い込まれていても、こんな世の中をつくった人は誰か、という問いは持たない。彼らは、この不条理な世界における自分なりの生き残り方をひとりで模索しているのみなのだ。

なぜKやICOは、上の世代のように、社会や他人に対する反抗心や怒りを持たないのだろう? 本作はその問いの答えを、ICOの「私は私じゃない生き物になりたい」という欲望に集約させているように見える。

つまりKやICOには――このように生まれてきてしまった自分の可能性を開拓し終わったのだ、という感覚があるのだろう。

たとえばTikTokというメディアを使いこなすICOは、自分の持つなけなしの資産(若さや容姿だ)を使って、賢く強かにお金を稼ぐ手段を得る。Kもまた自分の身体を使って、稼げる限りの金額を稼ぐ。Kはある少年を助けることまで達成する。そう、KもICOも、これ以上自分の身体で広げられる可能性などないことを分かっているのである。

だからこそ彼らはうっすらと絶望を覚える。彼らは、自分の資産をすでに使い切って生きている、どんなに頑張っても、これ以上上に行けることなんてない、という感覚を知っているからだ。まるでカフカの『城』やドストエフスキーの『罪と罰』の世界に迷い込んだような不条理を身体で理解しているのだ。

だが、平均寿命を終えるまでまだまだ残された時間は途方もなく長い。そのとき、KやICOは思う。「別の人間にならなければいけない」「自分じゃない人間になりたい」と。なぜなら自分の可能性なんて、もう、使い切ったからだ。

最近の若者がよく使う「詰んでる」という言葉がある。将棋の詰み、つまりこれ以上どうしようもない、打つ手がない、ということだ。KもICOも今の自分のままでは「詰み」だと分かっている。だからこそ別の自分になるほか、この不条理な世界を抜け出す方法はない、と思っているのではないだろうか。したがって彼らは団塊の世代を憎むことはしない。むしろ「いいなあ」と羨むだけだろう。

では――KやICOを「詰んだ」人生から救うことはできないのだろうか? 本書が用意した回答は、彼らを助けるのは彼ら自身のつながりである、というものだ。作中、ICOはなぜかKに会いたくなった。少年kはKとの出会いによって、自分の人生に風が吹いたような瞬間を体験した。人間同士の繋がりが、彼らの人生をはじめて変える。孤独にならなければ、人には可能性が生まれる。このように本作は若い世代に説いているように思える。

だとすれば、KとICOの出会いはきっと、彼らを、今の社会という不条理な城から連れ出すひとつの手立てなのだ。

容易な旅路ではないけれど、人と人とが出会えば、新しい道が見える。それはこの「詰んだ」世の中で、ほとんど唯一と言っていい、城の出口なのかもしれない。そう、本作は告げている。

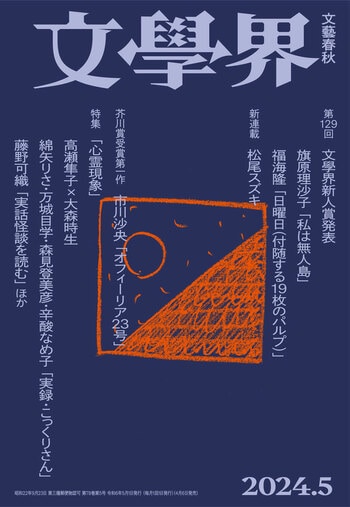

(初出 「文學界」2024年5月号)