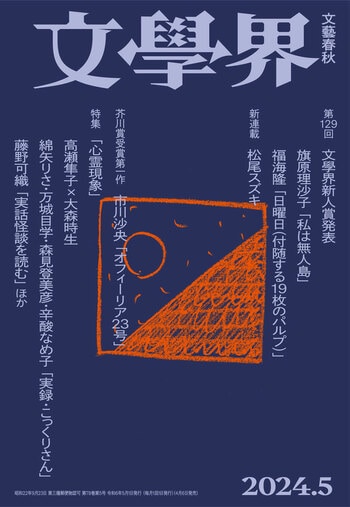

第129回文學界新人賞は、応募総数2120篇の中から5篇を最終候補とし、3月8日に青山七恵、阿部和重、金原ひとみ、中村文則、村田沙耶香の5選考委員による選考が行われ、旗原理沙子さんの「私は無人島」、福海隆さんの「日曜日(付随する19枚のパルプ)」が受賞作に決定しました。今回は、受賞作「日曜日(付随する19枚のパルプ)」の冒頭8000字を公開いたします。

◆プロフィール

福海隆(ふくみたかし)

1991年生まれ。京都府在住。会社員。

10

精液が枕を飛び越して壁に届いたからといってなにがそんなに面白いのだろう。佑基が息を切らして笑いながら私の顔に飛び散ったほうをティッシュで拭う。それにあわせて私もにへらにへらと笑う。いや、壁を拭くほうが先じゃない? まあ私の家じゃないから好きにすればいいんだけど。

見つけられた限りの汚れを拭き終わったあとで佑基が私の横に大げさに倒れ込み、私の目を見る。「もういっかいしたい?」と問うと「死ぬ死ぬ」と笑う。

そして私たちはどちらが提案するわけでもなく、ごく当たり前のこととしてシャワーを浴びる。ライン工程を流れる菓子パンのように。いくら拭いてほしいといったところで飛び散った歯磨き粉が永久に残されているちいさな鏡に私の肉体が映る。その後ろに佑基が立っていて、私のつむじに鼻を当てていて、私の背中にねばついたペニスが当たっている。右脚の指先に当たる、10℃から42℃まで漸次的に上昇していくシャワーのお湯。私の鎖骨に溜まった水を舐め取る佑基のざらついた舌。くすぐったくて笑う。笑いはじめると佑基は鎖骨から肩峰を一旦経由し、乳首まで舐める箇所を移動させる。「性欲の化身め」と笑いながらつぶやくと「褒めてくれてうれしいなあ」と嘯く。小さな耳に不釣りあいで、いつも浮いたように見えるインダストリアル。Aesopのボディーソープの土のようなにおい。蛇口を閉める際に鳴る、動物の鳴き声みたいな甲高い音。

ざらついた珪藻土マット。日光によって劣化した、ごわついたバスタオル。佑基の大きなあくび。佑基が裸のまんまですこしだけ窓をあけて、干していた下着を適当に取る。「さすがにすっぽんぽんの状態には耐えきれない昨今の気候だわー」などと笑いながらその下着を身に着ける。毎度、蒸れそうで不潔だな、と思う。「え。もう14時? れいちゃんとの待ち合わせ、間に合う?」「17時に会う予定だから寧ろまだまだ余裕あるよ」「じゃあ待ち合わせまで川沿いでも散歩する?」「お。いいじゃん」と言うやいなや、佑基はお気に入りの服――Y-3のトラックパンツおよびナイロンジャケット、インナーはヒートテック――を即座に身に着ける。私がなにを着ようか、とぐずぐずしていると、「これとかいいんじゃない? 貸すよ。パンツは穿いてきたやつにしたらいい感じだと思う」と、鉛が混ぜ込まれているかのごとく重たいローゲージニットを私に向かってゆっくりとアンダースローで投げる。

「新作?」

「そう。いつもどおりの、ラジオ聴きながらの手慰み」

「あったかそうでいいね。結構好きかも」

着てみると安心を齎す重みとあたたかさが私を包んだ。首元がすこしちくちくするけれど。「似合うじゃん!」「じゃあこれ着て行こうかな」「お、気に入ってくれたようでなにより」と佑基がわざとらしく声を低くして(どっかの、権威を持ったおじいさんのように)、満足げな顔をする(どっかの、冬場でも半袖半ズボンで過ごすタイプの小学生のように)。

「ごめん。煙草吸ってからでもいい?」

と私に問いながら煙草に火を点ける。換気扇の下で軽く上を向きながら煙草を吸う佑基の横顔はとても美しいと思う。でっぱった喉仏、ぽってりとした赤い唇、つやつやとした白い頬。にわかに私のほうを向き、「なにガン飛ばしてんだよ~」とわざとらしくドスをきかせた声をあげる。

「佑基の横顔っていいよね」

「そういうの恥ずかしいからやめてくれ~」

とにやにやしながら私に背を向ける。立て続けに2本吸ったあとで、佑基はスヌードを巻き、ごってりとしたINSTAPUMP FURYを履き、扉を開ける。

当たり前だけど12月は寒い。寒いのに川沿いを歩くのは、他人の悪口を言いながら歩いても、通行人に聞かれる可能性がすくなくなるからだ。それと南へ向けて真っ直ぐ歩き続けるだけという潔さが良い。遠くから音程も音価も曖昧なトランペットの音が聴こえる。川沿いはアスファルトやらコンクリートで舗装されておらず、歩くたびに細やかな土煙があがる。「コンビニで酒でも買う?」「そうしよう」私たちは健康を害さない程度に不健康にアルコールへ依存しているため、散歩をするにもアルコールを必要とする。寒空の下で体を内側から冷やすことになったとしても。どちらともストロングゼロを購入した。私がグレープフルーツ味で佑基がレモン味。プルタブが上がりにくいので鍵を使って持ち上げる。佑基が「プロースト」とドイツ語を弄んでは、缶を私の缶に当て、飲み始める。「圭はどうせ会いたくないよね?」首肯。「だと思った。どうする? 家にいる?」「ふたりを遠くから見ておくことにするよ」「圭にとってだけは最高の演目になるだろうね。羨ましいことですな」と佑基が苦く笑う。

1

私と佑基が、れいちゃんにはじめてであったのも12月のことだった。佑基はそのとき大学3年生で、たぶん大谷くんだとかそんな感じの名前の、佑基の友だちに会った際に付いてきたのがれいちゃんだった。大谷くんだとかそんな名前の佑基の友だち(以下大谷くん(仮)と呼称)は、れいちゃんのことを「そういった」ことに抵抗のないタイプと紹介した。れいちゃんはなにかに言い訳をするかのように(未だにそれがなにに対してだったかはわからないけれど)、

「私、同性愛とかのセクシャル・マイノリティのひとたちの愛って本当に素敵だなって思っていて、」

と早口で言いながら握手を求めてきた。佑基が苦笑している。私は、

「おれもヘテロ・セクシャルのひとたちの愛って、ほんっとうに、素敵だな、って思います。よろしくね」

と笑いながら握手を返した。今晩、佑基にどんな悪口を言おうか、ストーリーを構築しながら。大谷くん(仮)は、「圭くんめっちゃ嫌味じゃん」と大笑いする。れいちゃんは顔を赤らめ、さらに早口になって「失礼でしたよね、申し訳ないです」だの「べつに差別とかそういったことをしたいわけじゃなくって」などと私に弁解をした。私もれいちゃんの真似をして、早口で「いや、ごめんね。ただちょっとからかってみたくなってしまって」と返答した。佑基を見るとiPhoneを弄っていて、私は死にたくなる。私の右ポケットのiPhoneが振動する。大谷くん(仮)は、私たちをいなすようにして、

「まあまあ。今日はせっかく飯屋も予約したわけだからさ、だらっと喋ろうよ」

と私とれいちゃんの肩を抱く。れいちゃんは小さな声で「すみません、すみません」と繰り返す。私は思考を停止する。佑基を見るとiPhoneを弄るのはやめていて、私を見ながら「友だちは多いほうがいいじゃん」と笑いかける。何故、嫌味混じりの返答をしたとはいえ、私が悪者にされなければならないんだ、と憤りつつ、

「ごめんね。嫌な思いをさせてしまって」

とれいちゃんに声をかける。

「いえいえ、私の言葉が悪かったんです。私っていつもそうで。いつも変なことを言ってしまってはひとの気分を害してしまって」

とれいちゃんは返答した。

居酒屋へ向け歩きながらそんな言葉(もしくはそれに類する言葉)のラリーを数度繰り返した。なんどか繰り返すうちに無言の時間が流れる。私はiPhoneを確認する。

「Yuki Daido: 本当にごめん」

「Yuki Daido: おれも正直超絶帰りたい(泣き笑いの絵文字)」

居酒屋に入った途端、馬鹿と馬鹿と馬鹿の大声が耳を犯した。私がそういった店を嫌悪していることは常々伝えてきたはずだったので佑基を睨むと、佑基は「説明した上でこれです」と返答した。大谷くん(仮)がこのやりとりに気づいて、「おれ、ふだんこういう店しか来ないんで申し訳ないです! でもこういう店もたまにはいいかな~なんて思って」と言い訳をする。私はこれ以上佑基の株を下げないように、「予約してもらった側が文句を言うのはクソだし、全然大丈夫よ。本当に気を遣わないで。申し訳ない」などと返し、大谷くん(仮)の肩をぽんぽんとたたく。

私の気持ちはどんどん沈んでいった。周りの客たちの下品な大声によって。佑基の(すべてを諦めたような)微笑と沈黙によって。大谷くん(仮)の壊滅的につまらないエピソードトークによって。そして、アルコールによって気を大きくしたれいちゃんが(頼まれてもいないのに)開講してくださった「我が国とジェンダー論」(2コマぶち抜き)によって。

曰く、この国の「頭の固い男たち」は、「旧態然とした安寧に乗っかっていて」、「一向にジェンダーへの配慮がなされていなくて」、「これだから日本全体のジェンダーへの意識は上がらない」のだとか。「例えば私が留学していたアメリカでは各所で差別への反対運動が勃発していて、すこしずつではあるけれど改善の道を辿っていて」、「アメリカだけではなく、日本以外の大抵の先進国ではジェンダーへの意識が高まっていて」、「その証拠に、英語圏のドラマって、特に学園もののドラマって絶対LGBTQ+のキャラクターがすくなくともひとりは出てくるんですよ」。「だけど日本ってそんなのないですよね」、「いたとしてもデフォルメされたオネェキャラだけ」。「そんな日本っておかしいですよ」。そして私たちは「その(クソみたいな)状況下に於いて愛を育む姿が美しい」のだとか。最高じゃん。そして当時は酒にあまり強くなかった佑基が酔い醒ましにメロンソーダを注文すると、「ゲイのひとってメロンソーダが好きなひとが多いって聴いたことがあるんですけど、本当なんですね」と目を輝かせた。

11

卒業制作の進捗はいかがですか、と問うと佑基は心底嫌そうな顔をして、いま、「絶望」でGoogle画像検索をしたらおれの顔写真が出てくるんじゃないですか、と答えた。それと、〆切っていう概念があるからおれたちは自由に生きられないんだよ、悪しき風習だ、と宣い、笑った。意地悪な質問をしてしまったな、と思った。

S150号(2273mm×2273mm)のキャンバスを想像する。だだっ広い白にうっすらと載せられた黒鉛と、言い訳のように乗っかった色ども。

「間に合いそう?」

「どうにかする。けどちょっとこれから1ヶ月くらいは会えないかも」

「全然気にしなくていいよ」

「さくっとヌきたいときだけ呼んでもいい?」

「苺でよろしく」

「え、金とるの」

「いや、冗談だよ。無料でいいよ。あたしにできることなんてそれだけだから……」

「本当にごめんなさい」

その絵の主題はデカセクシスであり、「社会人になっておれはある種死ぬわけだし、それを受け容れているよっていうメタファーなんだけどね」と教えてくれたことがある。デカセクシスに至るまでの過程をすべて描くのかと問うと、そこが悩ましいとの由。CROQUIS BOOKには、

・羊

・角砂糖の塔(とそれにまとわりつく蟻の軍隊)

・人差し指のみを立てた腕

・溶け落ちるバター(もしくはチーズ)

・輪切りにされ、かつ分断された状態で浮いているバゲット

※おそらくこれはダミアン・ハーストの『ナチュラル・ヒストリー』シリーズのオマージュ

・モンキー125の側面図

※おそらくこれはアンディー・ウォーホルの『最後の晩餐』のオマージュ

のスケッチが、夥しい量描かれている。

佑基の絵は写実的なモチーフたちが一見意味の無いように、それ故に意味ありげに配されているものが多い。意味はある様子だがその意味は作者本人も理解しきれていない。というよりどうでもよい様子。ある種の箱庭療法。

「いやまあ描ききりますよ。こんなに贅沢な時間ってもう一生無いんだからね」

「お、偉い」

「公衆の面前でよしよししてくれても全然気にならないタイプですよ、おれは」

「「うるさい」の2乗」

1ヶ月ほど前からであるが、街路樹には葉っぱがまったくついておらずもの悲しい。細い落枝を気づかず踏んでしまい、ぱき、と音がする。寒いとはいえ、はしたない程に晴れている。予報ではこれから曇ってしまうらしいけれど。

にわかに佑基が咳き込む。アルコールが変なところに入ってしまったらしい。ひとしきり咳をした後で、唾を街路樹の根本に向かって吐き捨て、私を見てうへへと笑う。治安が悪いからやめてよ、と言いたかったがその姿がみっともなくて思わず私も笑ってしまう。生まれつき目の下にうっすらと彩色されたモーヴ・ピンク。私の着ているニットの袖をつまみ、口元を拭く。私たちはいつもと同じように、中途にて川沿いを離れ、時々伺う、アホ・ブランコの美味しい――言うまでもなく、いまの季節には食べないけれど――スペイン料理屋さんの前を通ることにする。週に一度変わる、看板のメッセージを読むために。

「¡Hola! ¿Cómo estás?

最近めっきり寒くなってきましたが、

風邪などは引かれていませんか?

そんな寒さに負けまい! と、

当店では各種のアヒージョを取り揃えております!

今週のオススメは…ズバリ鴨のアヒージョでしょう★(『ちびまる子ちゃん』の丸尾くんを模したと思われるイラスト)

Navidad(スペイン語でクリスマスという意味ですよ♪)までもうひと踏ん張り!

それではNo olvides sonreír♪(笑顔を忘れずに)」

窓にはWordで作成したと思しき「Helena先生のスペイン語教室」のチラシが内側から貼ってある。

「ああー。アヒージョか。いいねえ、いいねえ」

「来週末ぐらいに息抜きに食べに行く? ご飯だけだったら大丈夫でしょう?」

「いや、ごめん。さっきの冗談よ。粛々と制作しているので、そこまで切羽詰まってないよ。まあ、忙しいことには変わりないんでちょっと会う頻度は下がっちゃうかもしれないけれど」

「それならよかった。決定だね」

「うわー。頑張る気が増していく一方だ」

「それはよかった」

私たちはまた川沿いに下りる。ロング缶だというのに半分以上飲んでしまっている。このペースだともう一本ブチ込んでしまいそう。これまで使った中で、なるだけきれいだった公衆トイレを脳内で探す。

2

れいちゃんが佑基のバイト先に現れたのは地獄の邂逅から約1ヶ月後のことだった。ほんとうに1ヶ月後かどうかはわからない。佑基はそのアルバイトを心底ナメていて、客のことなんていっさい見ていなかったから、ほんとうはちょこちょことあらわれていた可能性はある。いや、どうせ来てたんだろうな。

佑基はギャラリーの併設された、ちいさな、こまっしゃくれた(美術関連の書籍に特化した)書店で働いていた。つまんなそうに。芸術は愛しているよ。ただ芸術の盲目的信者を嫌悪して、バカにしているだけで、というのは佑基の弁である。れいちゃんは「おひさしぶりです」と言って、谷崎の『陰翳礼讃』をカウンターに置いた。

「この前はありがとうね。うちのがごめんね。たぶん悪意は無いはずなんだけど、いかんせん不器用なやつなんだよね」

バーコードを読み取り、カヴァーをかけながらのリップ・サーヴィス。

「大丈夫です。私が悪いので」

「なんでもかんでも自分のせいにするね。なににビビってるの? だれもきみを傷つける気は無いのに」

「ごめんなさい」

「謝罪の言葉を言えるのはとても素晴らしいことだけど使えば使うほどに強さは指数関数的に落ちていくってこと、覚えておいた方がいいよ。差し出がましいようだけど」

「ごめんなさい」

「ほらまた言葉が弱くなった」

れいちゃんがくつくつと笑う。

「たしかにそうかも知れないですね」

店長が、「お客様をナンパするだなんてとんでもないやつだ」と冗談まじりに窘める。「すんませーん。友だちが来てくれたから喋っちゃってましたー」レシートを渡す。

「またごはん行こうよ。お酒を飲まなくていいところでさ」

「はい。私も行きたいです」

佑基は家に帰るとこの出来事を懇切丁寧に説明してくれた。

「どうしよう。優しくしすぎたかな」

「いや、佑基がこんな大人な対応ができるってはじめて知って感動しすぎてなにも考えられない」

「ふつうに褒めてくれるじゃん」

「素晴らしいよ。過不足ない。完璧」

佑基はすこしうれしそうな表情になった。

「よし。とても嬉しいのできょうはごはんを作ります!」

「わかってはいるけど一応訊くね。きょうはなにを?」

「最強の炒飯」

「笑う」

約100gずつ冷凍した白米を3つ取り出し、レンジに入れ、「あたため(冷凍)」を押す。その間に生卵を2つ、ボウルに割り入れ(片手で割る。そしてドヤ顔をする)、コシを切りきらない程度にかき混ぜる。ウィンナーを2本、t3~5程度の厚みに切る。解凍し終わった白米を取り出し、著しい熱量によりもはや凶器と化した包装用ラップフィルムを除去した上でボウルに入れ、卵かけご飯のようになるくらいにかき混ぜる。その後、強火で熱したフライパンにサラダ油をその日の機嫌に比例する量入れ、刻んだ生姜を数g(本日は浴びるように飲酒をするので5g程度)炒めた後にウィンナーを投入、その後タイミングを見計らって卵かけご飯を投入する。※具材をフライパンに投入するたびに、「あっつ!」と叫び、心配してもらうことを決して忘れてはならない。味つけとして、醤油、調味料(アミノ酸等)、塩胡椒を振りかける。それぞれの量は不詳ながら、「うぇーい」と言いながらフライパンに撒き散らした程度。全体的に「こんな感じかな」という雰囲気が炒飯より発せられたタイミングにて火を止め、大皿に移す。「圭くん。茶碗セッティングの程。何卒」と告げると尚良し。

「最強の炒飯」はいつものことながら味が薄かった。佑基の母親はいつも味の薄い料理を作るらしい。そして佑基はその事実を中学生の時分に家に泊まりに来た友人から「なんか、入院した時のことを思い出すくらいに薄味だった」とのコメントをもらってはじめて知ったらしい。私の味蕾はいつかそれに慣れ、当たり前になり、帰省した際に母親が作った料理に対して「味が濃いな」と感じ、それに対してこの上無い幸せを覚えるのだろう。私はそれを「勝利の日」と名付け、佑基に伝えてやりたい。満面のドヤ顔が見たいので。

「圭くん、おいしい?」

「最強の名に恥じない、感動的な味ですね」

「やっぱしそうですよね」

「これってお店とかで出さなくていいんですか?」

「ここだけの話、来年の夏頃にお店をオープンさせる予定なんですよね」

「えー! 本当ですか? 嬉しいなあ」

「まあ、毎週火~木の11:30~12:30で限定5食の予定なんで、なかなかハードル高いかもですけれど」

「だるいパン屋? 自惚れの化身ってこんなに身近にいらっしゃるのですね」

とお互いにボケ続けて笑う。

皿洗いは私がすることにした。その間佑基はずっと煙草を吸いながら時折後ろから私を抱きしめたり、私にも咥えさせたりとちょっかいをかけ続けた。ずっとにこにこしていたので本当にかわいかった。

(続きは、「文學界」2024年5月号でお楽しみください)