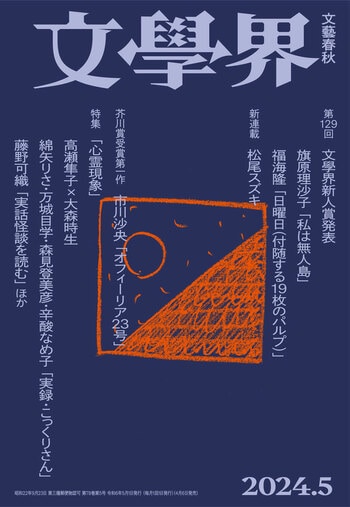

第129回文學界新人賞は、応募総数2120篇の中から5篇を最終候補とし、3月8日に青山七恵、阿部和重、金原ひとみ、中村文則、村田沙耶香の5選考委員による選考が行われ、旗原理沙子さんの「私は無人島」、福海隆さんの「日曜日(付随する19枚のパルプ)」が受賞作に決定しました。今回は、受賞作「私は無人島」の冒頭8000字を公開いたします。

◆プロフィール

旗原理沙子(はたはら・りさこ)

1987年群馬県生まれ。東京、大阪などで育つ。三十六歳。共立女子大学文芸学部卒業。

思い返せばたった六年前のことだというのが信じられないけれど、私はそのころまだ結婚していて、ほとんど不満も抱くことなく過ごしていた。こどもはできなかったがそこまで強く望んでいたわけでもなかったので、それが夫婦間の諍いのたねになるようなこともなかった。私たちは何不自由なく暮らしていた。夫の両親は遠く大阪に住んでいて干渉してこず、私は両親と絶縁していたので会うこともなかった。仕事はライターということにしていたが実質は占い師で、ネットを通じて文章で鑑定をしていた。それは望んで就いた職業というわけではなかった。優れた作家がそうであるかどうかはわからないが、優れた占い師というのはどうしても占い師になる道を歩いてきてしまうもののようだった。そうなろうと思ってなったというより、いつのまにかそうなっていた。経済的には恵まれていたが私も夫もそれほど贅沢は望まず、暮らすことも貯蓄も難なくできたため、私の鑑定料は安いものだった。コーヒーやバナナスムージーといった朝食を用意し、夫を送り出したあと自室でパソコンを開いて仕事をして、夕方になればスーパーに買い物にいき、唐揚げやハンバーグ、刺身やチキンカツなどの夕食を用意した。そのような、まずまず平和といえる日々を支える土台となっていたのは、私に対人関係というものがほとんどないという状況だった。私は対人関係における摩擦や、そのときに起こる自分の情動の率直さあるいは複雑さに耐えられなかった。相手の表情から読み取れるものの繊細さや温度の高さは、生傷を海水に沈めたときのように私に染み入り、とても叫ばずにはいられなかった。会社員などにならず結婚したのは、他人を遠ざけるため、というのがあった。だんだんと、私は友達と出かけたり、食事をしたりするような機会を持たなくなっていった。そのような凪のなかにいても、しかし突然、ノックの音がする日がやってくる。電話がかかってきたり、メールがきたりして、安定していた日常を崩そうとしてくる。

蛇人からのメッセージは、ノックというよりは、家のドアを無理に開けようとして内鍵が凶暴に鳴ってしまったような感じでやってきた。

「あなたは壊れてくれますか」

スーパーの精肉売り場で鶏肉のパックを買い物かごに入れているとき突然スマホが鳴り、ラインに蛇人が現れた。アイコンは真っ青で、円の真ん中には横ににょろりとした白い筋が入っている。蛇人の書き送ってくる言葉は日本語として極めて不完全だったので、スパムアカウントのようなものだろうと思った。どこから連絡先が洩れたのかはわからないが、こうしたことはよくある。いつもなら無視するわけだから、そのメッセージに敏感に反応したというのはやはり私にも何か問題があったのだと思う。

「?」と書き送ると瞬時に既読がつき、「きっと壊れたがってるでしょう?」と反射的に打つように返事がきた。

「そうだね」と私は適当に返事する。たいして考えていなかった。スマホを使って暇つぶしをするのは久しぶりのことで新鮮だった。

その日の自分の行動についてはほんとうによく思い出せる。起こったことを何度も振り返ったために、鮮明に記憶に残っている。地下階のスーパーで鶏肉のパックを買ったあと、エレベーターで上階に昇って、服屋ローリーズファームや雑貨屋ブルーブルーエをひやかし、エスニック風というのか、エキゾチックな柄のワンピースを買うかどうか鏡の前でほんの一分ほど迷って、鶏肉の鮮度のためにはもう帰らなくてはと思った、そのときにスマホを見て、「あなたが嫌がることをやります」と追ってくるメッセージがあり、あきれて笑ってしまったことまで覚えている。「それはすごいね」と私は送った。

夕暮れになっても変わらず暑く、家に帰ると頬や腕の皮膚がほてっていた。窓の外がだんだんと青くなり、雲が桃色に染まってきたのでカーテンを閉めた。ほんとうに日が長くなった、いよいよ夏だ、という実感が湧いた。白いシャツに、赤いスカートを穿いていて、そのどちらもが汗ですこし重くなっているのを脱いだ。シャワーを浴びて部屋着に替えてからキッチンに立ち、銀のボウルに鶏肉を敷き詰めて、醤油を垂らして生姜をすりまぶした。透明のラップを押し付けて密閉し、冷蔵庫に入れた。以前はにんにくのすりおろしや卵の白身やごま油などを揉みこんでいたが、そのころはシンプルな味付けに落ち着いていた。片栗粉も、小麦粉と混ぜることなくそのまま使っていた。扉を開けて、しかし片栗粉を切らしていてコーンスターチしかないことに気づいたときに、着信音が鳴った。ブーっという振動を伴っている。流しでいそいで手を洗い、まだすこし濡れた指でスマホの画面をさわる。

「ホコタ警察署です」

男の声がそう告げ、私がぱっと頭に浮かべたのは母の顔だった。また何か、しでかしたのかと思う。続けて父の顔も浮かんだ。二人ともと私は十年ほどのあいだ絶縁状態だった。どちらも酒乱だったので警察署に世話になる可能性があった、もちろん誰もがそうだろうが、一般的な善良な市民よりも高い水準でその可能性があった。

「はい」

「トクマソノユキさんの携帯電話ですか?」

「いえ」

私は素早くこたえた。すこし胸をなでおろしていた。そんな名前知らない、トクマも、ソノユキも耳慣れない。

「あれっ、違う? こちらホコタ警察署ですが」

どうしたらいいかわからず沈黙していると、相手は「茨城の鉾田市の。あれぇ。トクマソノユキさん」といった。私が違うといい自分の名前を告げると、男は大声で、あーすみません、かけ間違いです、といった。そして電話は切れた。私はスマホの黒い画面を、じっと見つめていた。なんとなく、いやな気持ちだった。間違い電話そのものにかんしては、べつに、謝る必要もない。誰だって間違えることもある。だが、そんな電話が警察署からかかってくるというのは、不吉だった。だから間を置かずに再びスマホが鳴ったときは、身体がびくっとしてしまった。知らない番号、でも今度は090から始まるものだったので、さっきのとは違うとわかった。

「あっ、月子?」

その高い声で、すぐに未希だとわかった。

「ミッキ。久しぶり」

できるだけそっけなく、私はいう。そうしないと、未希に何を注文されるかわからない。久しぶりすぎて笑う、といって、未希はけたたましい笑い声を立てた。声は細くぱちぱちと弾けている。中学からすこしも変わっていない。

「月子いまなにしてんの。だんなは元気、こどもいる、何歳?」

「元気だよ、夫婦ともども。こどもはいません」

「え、なんで、こどもいなくて何してんの、仕事とかしてんの?」

「うん」

どうやって電話を切ろうか、と考えはじめていた。いやな予感がして、突然、家が安全な場所でないような気がしてくる。

「仕事なにしてんの?」

「べつに」

「べつにっ。べつにってなに」

未希は笑った。つられて笑ってしまう。

「べつにはべつにだよ」

「なんなん、やばい仕事でもしてるん?」

私はため息をつき、

「占い師」

と正直に答えた。未希の口調が、昔から変わらない、素直で飾り気のないものだったから、隠すのを忘れてしまったのかもしれない。

「は? 月子、占い師になったの?」

「三十歳までにこどもを産まなければ、女は占い師になれるんだよ」

私は冗談めかしていったが、未希は黙っていた。それから、っく、ひぐ、という、泣いているとしか思えない音が聞こえてきた。

「つ、月子……、助けて、へるぷ、みい……」

未希の英語のテストが百点満点中二点だったことを思いだしながら、思わず笑いだしていた。

「どうしたの?」

「レイプされたんだけど。妊娠してさあ!」

私は絶句して、それから、とにかく何かをいわなければならなかったけれど、何をいっても未希に苦痛を与えてしまうかもしれない、などと考えているうちに息が苦しくなってきて、とりあえず「えっ?」とだけいった。

「レイプだよ!」周りに人がいないところに一人なのか、未希の声は大きかった。「超怖かったよ。最悪だよ。やだっていって、こっち号泣してんのに、やめてくんなくて。しかもさあ、妊娠したじゃん。産もうかおろそうかどうしようって、悩んでて。占ってくんない」

理解しようとすると頭のなかで大きな塊のようなものが揺れて撓んだ。

「占うとかじゃないでしょ、被害届出した? どんな感じなの、いま」

「出してないよ、そういうんじゃなくて」

「なんで出さないの?」

攻撃的な口調になってしまい、自分でもあわてた。

「出せないんだよ」

「ごめん」私はいった。「怖いよね。なんか逆恨みされたらどうしようとか、思うよね」

覚えがある。性被害にあったときというのはとにかく怖いものだ。正義を行使する、法に則って裁くなどの行動を起こすには踏ん切りがいるし、場合によっては時間も必要だろう。

「いや、いろいろ事情があってさ。だんなもそういってるし」

「だんなさんって、あれ、あの人だっけ、ごめん名前忘れたけど、私が会ったことある人?」

数回会ったことのある、道端に生えた逆さ唐辛子みたいな見た目の男を思い出した。海人と沙紗恵の父親。いつも真っ赤に日焼けしていた。未希が十八のときに、海人を妊娠して、その相手の男で、数年結婚生活を送ったあとに別れた。

「違う違う、いまのだんな。タツヒコ。月子は会ったことなかったっけ?」

「ない」

「えーうそだー、絶対うそ!」

そう強い語調できゃっきゃという未希はもう泣いてはいない。

「三つ上で、友達に紹介してもらって去年結婚したの」

結婚という言葉が飛んでくるので、「それはおめでとう」ついそういってから、未希の再婚がおめでたいものかどうかもわからないのに、しかもこの忌むべき状況で、おめでとうという正反対の言葉を繰り出してしまったことに罪悪感を覚えた。繕うように、「その、いまのだんなさん、タツヒコさん。どういう感じの人、どういう字なの、タツヒコって」と訊いてみる。

「タツは難しいほうの龍で、ヒコは織姫と彦星のヒコ。ふつうの人」

「ふつうとは」

「ふつうにちゃんと働いてる」

「それは、安心だね」

「ちゃんとしてる。だんなの親もすごいちゃんとしてて。まあちょっとスピリチュアルな人たちなんだけど。それもあってこどもおろせなくてさ。うちらのあいだにはこどもいないわけだけど、龍彦くんは海人と沙紗恵のこと超かわいがってくれてて、じぶんの子も欲しいって。でも龍彦くんて無精子症とかなんかそういう系だと思うんだよね」

「え、そうなの?」

「そうでしょ明らかに。うちに原因ないでしょ」

「未希のほうはできやすいから、ってこと?」

未希はいままでに三回中絶している。四度目の妊娠が初出産で海人を、五度目の妊娠で沙紗恵を産んだのだった。すべて、外付けの避妊をしての行為の結果だった。

「うん、うちのほうができないってのは、まずないから」

「ほう」としか、いいようがない。医学的根拠は皆無でも、未希の実感としてはそうなのだろう。口を挟むべき話でもない。

「龍彦くんは、じぶんの子だと思って育てるって……、てかそのレイプ野郎、弟なんだよ、龍彦くんの」

配偶者の弟。考え込んでしまいそうになり、「あー」と、かろうじて相槌を打った。

「龍彦くんの親もおろすのには猛烈に反対してるしさ」

「向こうのご両親が?」

混乱する。不自然な沈黙があり、それからすすり泣きの声が聞こえてきた。

「うちら家族の生活って、龍彦くんの親がいなかったらまじで終了なんだよ」

龍彦の実家は裕福な農家だという。離婚歴がありこどもが二人いる未希との結婚に反対したものの結局は折れた。彼らのおかげで、こどもたちは英会話教室にも通っている。未希自身も可愛がられていて、三月の未希の誕生日には大ぶりの花束とケーキをもらった。私は、未希が反抗的な中学生時代、先生たちに可愛がられていたことを思い出した。未希は保護欲をくすぐる。配偶者の両親に好かれるというのも納得だった。

「中絶費用も払えないから、向こうの親に出してもらわなきゃなんなくて」

「えっ、そうなのか……」

中絶費用。

「どうすればいいと思う?」

どうすればいいか?

私はレイプについて考えてみたが、きちんと想像できはしなかった。性犯罪に遭ったことはある、だがそのことで妊娠までは、したことがない。災厄に見舞われ、望まない結果につながる。それが後の人生に多大な影響を及ぼすというか、ほとんど自分の時間の過ごし方を、決定付けてしまう。その感じを、どう想像すればいいだろう。どのような比喩を用いたら、まともに想像できるだろうか。

ルーフバルコニーで水浴びをしていたら、夫が帰ってきた。

「暑いだろ」と笑いながらかばんを置いている。「また日焼けをして泣くことになるよ」

太陽はほとんど沈んでいるが、バルコニーの床全体がかんかんと照らされている。遠くのスカイツリーが陽炎をまとっている。

「ビール持ってきてよ。一緒に入ろう」

「俺はいいよ」夫はいったが、しばらくすると銀に光る缶ビールを二本持ってキッチン側の扉から出てきた。椅子を持ってきて私を見下ろすかたちで座る。

缶ビールを受け取り、ビニールプールのなかであぐらをかいた。

「今日、未希から電話があった」

「おお、ミッキか。めちゃくちゃ久しぶりなんじゃないの」

「何年ぶりだろうね。三年とかかな」

「あれ、ミッキ離婚したんだっけ」

「した。二回目の結婚もした」

「え、そうなんだ、こどもいたよね」

「二人いるよ。海人と沙紗恵」

暑い日に外で缶ビールを飲むと、虫の心配があるのだけど、とても美味しくて幸せな気持ちになる。

「おちついたよなミッキも」夫は、まるで自分も未希の知りあいであるかのようにいい、さらに、「俺らもこどもができたらおちつくのかね」などと、うわごとのようなことを重ねた。

「こどもがいるからおちついたってわけじゃないと思うよ」

太陽がじりじりと頭に照り付けていて、ぼーっとしてくる。

「ていうか、こどもいても、おちついてなんかないよ未希は」

「なんでキレてんの」

「キレてないけど」

私はビニールプールの水面を撫でた。太陽の光が反射して、きらきらしている。自分のこどものころを思い出す。みんなこどもだったのだと思う。

「妊娠したんだって」

「え、またおめでたか。よくやるな」

「違う。だんなさんとの子じゃなくて」

「え?」

「性被害にあって。強姦されたの」

レイプという言葉を使うのは憚られた。夫にとってその単語は犯罪というよりはアダルトビデオの世界の記号でしかなく、何も伝わらないどころか、別の印象を与えてしまうだろう。

「あー」

夫は目を伏せて、手の中の缶ビールを転がす。銀色がきらっと太陽光を反射した。

「それって、自業自得系?」

頬を打たれたような衝撃に、頭がかっと熱くなった。

「なにそれ?」

「あ、ほらキレてんじゃん」

「ひどい」

「どこが?」

「ひどすぎ」

「だからどこがひどいんだよ」

「被害者なんだよ?」

「本人的にはそうだろうけど」

「本人的にはって、未希は本人だよ。本人的以外の何があるの」

「だってミッキだろ。中高でいちばんの遊び人だったって、おれお前からきいたんだよ。夜中に出歩いたり男と遊んだりしてっからそうなったんじゃねえの」

「暴力を受けることと夜に外出たり男と遊んだりしたことと何の関係があるんだよ」

「お前……、やめろよ汚い言葉つかうの」

「お前がやめろ」

「お前とかいうなって、汚いから」

「なんで私がいったら汚くてあなたがいったら綺麗なの。同じお前じゃないの」

「どうしたんだよ。ガキみたいな屁理屈いってんなよ」

そういうと、夫は舌打ちして立ち去った。ばたりと音がして、私はルーフバルコニーに取り残される。

未希が最初に中絶したときも、二度目のときも、産婦人科に付き添った。どちらも、まだ高校を卒業する前のことだ。彼氏に逃げられた未希はカンパを募って十数万を用意しようとしたが、周りはみんなお金がなく、結局、親に出してもらっていた。未希の過干渉気味の母親は、事実を知って一週間ほど毎日、泣いていた。私に会ったときも泣きながら、お父さんには絶対に隠し通すからといっていた。恥だから、とのことで、病院にも付き添わなかった。それで私がついていくことになった。月子、手つないで、一緒にいて、怖い、と未希はさんざん私に甘え、手術の後は号泣していたが、一日経てばけろっとしていた。二度目はもっと激しく泣いた。「ちゃんと付けてるのに」といった。三度目もすこしだけ泣いていた。「こどもおろすと身体がおかしくなって不妊になるとかいう説、あれは嘘だね」という未希と、二人でディズニーシーにいった。「妊娠中だからこども全員かわいく見えるよ」と、赤ん坊やこどもを見かけるたびにいって笑っていた。その二日後に流産していたことがわかった。胎嚢が子宮内で係留しているというので手術することになったがおかげで保険がきいてお金が浮いたからとプラダの財布を買っていた。その後すぐ、別の男とのあいだに海人を妊娠して結婚した。結婚式も新婚旅行もしなかったが、炊事や掃除洗濯を分担して、自分たちにしっくりくる家庭を築き、楽しそうに生活していた。それから沙紗恵を妊娠し、数年暮らして別れた。トラブルがあったわけではなく心が離れたからだというのは人づてに聞いた。そのころすでに私は結婚していて、未希とはいちど疎遠になると、もう前のように会うことは考えられなくなっていた。

缶ビールのプルタブのまわりに、泡を含んだ金色の大ぶりのしずくが溜まっているのを見ていると、雲が動いて、手元が翳った。自分の白い胸元が静かに上下している。日が沈み、マンション群の灯りが目立ち、遠くでスカイツリーが色づきはじめていた。小さく囲われた水のなかでほとんど裸でいることが、心細く思えてくる。私は缶ビールをひとくち飲んだ。それから、肌寒くなってくるまで、自分の手元だけをじっと見つめていた。

その夜、夢を見た。みぞおちのあたりが、痙攣して光っている。鈴なりの電球が危険を知らせるように一斉に明滅している。衝撃を身体だけでは受け止めきれず、私は獣の声を上げた。涙がよだれと混ざって顔面がでろでろに濡れている。知らない森の丘陵地に迷いこんでいた。ねむの木のそばに、丸太と土嚢が転がっている。カラスがいる。蝶がひらめく。多年草が生い茂るなか、黒いデスクトップパソコンがある。液晶モニター、ルーター、キーボード。私はそこで裸になり、キーボードと睦みあっている。蛇行し湾曲したコードが肌に絡みつき締め付けている。皮膚が裂け、血が滲んでいる。ここでは人間ではないものになることができた。人間のことを傷つけずに、自分だけが傷ついていた。相手はただのパソコンで、人格もない、感情がない。だからお返しにTを舐めて、熱心に、浅く凹ませたり、かしゃかしゃいわせたりしても、なんの反応もない。ただ、私の腹は電源を入れたルーターのように、がんがんに発光している。苦痛と快楽の重みに耐えられず涙が溢れだす。んあああ、えうう、痛い、こんなところで、こんなことをしてはだめだ、と思って目を覚ました。ダブルベッドの隣では、夫がいつものように寝息を立てていた。丸みを帯びた頬に髭が短く伸び、口は半開きになっていて、かすかにいびきがきこえた。私の頬には涙が垂れていた。慌ててトイレに立ったが、陰核がしたたかに勃起しているせいで用を足すこともろくにできなかった。暗がりのなかでスマホを見ると蛇人から「あなたにすごくいたいことをしてあげます」と届いていた。

(続きは、「文學界」2024年5月号でお楽しみください)