二〇二三年一月一九日、私は東京都内で記者会見を行った。刊行したての『シン・日本共産党宣言』(文春新書)の内容を説明するためである。

『シン・日本共産党宣言』は、一言で言えば、私が所属していた日本共産党と国民の関係を近しいものにすることをめざしたものだった。例えば、党員すべてが投票できる党首公選を提唱しているが、それは共産党の党内に異論が存在し、活発な議論がされている様子を国民に可視化することになるので、党に親しみをもってもらうための大事な手段だからだった。議論すべき異論の一つとして提起した「核抑止抜きの専守防衛」という安全保障政策は、党の独自性を保持しつつ、他の野党との政権共闘の障害を乗り越えるために不可欠であった。「左側の自民党」になろうと提示したのも、党の理念を大切にする一方で、大胆な妥協をいとわない姿勢が、政権に近づくために大事だと感じたからだ。

会見の一カ月ほど前から、私はいくつかのメディアの共産党担当記者と接触していた。記者の多くも、自民党が追い詰められているのに野党にはそれを崩せる力がない状況に切歯扼腕しており、共産党の変化が野党共闘を前進させるカギだと考えていた。だから私の記者会見の模様は広く報じられることになる。

ところが、その後の共産党の対応は、想像を絶するものとなっていく。

「赤旗」での批判、規約違反での調査、そして除名

記者会見の翌々日(二一日)には、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」(以下、「赤旗」)に、私を批判する藤田健氏(「赤旗」編集局次長)の論文が掲載される。「規約と綱領からの逸脱は明らか──松竹伸幸氏の一連の言動について」というタイトルだ。私が本で提起したことは、現在の党中央の考え方と違うところはあるにしても、党の綱領と規約を何度も熟読し、それを豊かにするものだと確信して刊行したのであり、私に言わせれば、藤田氏こそ綱領や規約を読んでいないのではと思わせるものだった。

だが、個人名の論文とはいえ、これほどまでに時間をおかずに対応するということは、こちらも多少の覚悟はしておかねばと感じた。それにしても、藤田論文が掲載された翌々日(二三日)には、党の事実上の最高指導機関である常任幹部会が開かれて論文の「的確」さが確認され、さらにその翌々日(二五日)には、私の所属する京都南地区委員会の河合秀和委員長から電話があり、「あなたの規約違反の疑いがあるので調査する」と告げられるとは、予想を超える素早さと言えた。

一方で、「まさか除名まではされないだろう」という思いもあった。半世紀近く党員として真面目に活動し、会議への参加や党費の納入も欠かしたことのない党員に対して、いくら党中央の気に入らない本を出したとはいえ、それだけの理由で最高の処分である除名を科すなどあり得ないことだと考えていたのである。処分のなかでも権利停止とか警告などに止まると予想していた。

けれども、二月二日に実施された京都府委員会と南地区委員会の合同調査をふまえ、五日夜に地区委員長から告げられたのは、「除名」の二文字であった。それを電話で連れ合いに伝えたところ、「性犯罪を犯した党幹部と同じなのね」とあきれていた。ちょうどその直前、共産党の千葉県委員会の書記長が女子高生の盗撮を行って検挙され、党から除名されたことを思い出したのだろう。二〇〇〇年に「双方向・循環型」をうたう新規約が制定されて以降、政治的主張を理由に除名されたのは、おそらく私が唯一であった。

党大会での除名再審査を求めたが

除名の翌日(二月六日)、私はもともと予定されていた日本記者クラブでの講演に臨んだ。当初は、『シン・日本共産党宣言』の内容を説明しつつ、党首公選が実現した場合に私が何をするかを表明するつもりだったが、党から除名された直後の話としては、あまりに現実離れしている。それでも、日本の政治を少しでもまともなものにする上で、共産党の役割が欠かせないという私の考えは変わらず、裁判に訴えることを含めて、党に復帰できる方法を探りたいと思っていた。そういう気持ちで党規約に目を通し、講演内容を考えていて目に飛び込んできたのは、規約の最後の最後にあるこんな条項であった。規約には何回か目を通したことがあるが、記憶に残っていなかった条項である。

「処分をうけた党員は、その処分に不服であるならば、処分を決定した党組織に再審査をもとめ、また、上級の機関に訴えることができる。被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる。」(第五五条後段)

そうか、裁判に訴えずとも、党に戻る道はあるのだ、党大会に再審査を請求すればいいのだ。裁判になってしまえば党に敵対していると捉えられるかもしれないが、規約を遵守して復党を求めるなら、共産党の可能性を信じる私の気持ちを党員に理解してもらえるかもしれない。霧が晴れたというのは、こういう心の状態を指すのであろう。

こうして日本記者クラブでの講演は、再審査が主題の一つとなった。私が除名されたことを受け、ネットでも私へのメールでも、「もうこんな党にはいたくない」として離党を表明する人が生まれていたのだが、私は講演で、党には希望があるのだから離党しないでほしい、党に残って私の再審査で除名撤回に賛成してほしいと訴えることになる。

大会での除名再審査を定めた規約が私の記憶になかったのは仕方がない。この規定は、一九八二年に改正された規約で盛り込まれたが、その後、党大会での実施を求めたことがなかったのである。これまで除名された党員の多くは、私とは異なり、党に戻る気持ちをなくしたのであろう。

そういう党員と異なり、私は除名直後の講演で他の党員が離党するのを防ごうと努力したのであり、除名されてもなお党のためにがんばっていると自負していた。党中央にとって、そうした私の言動こそが怒りの対象になるとは、その時点での私には予想すべくもなかった。しかし、党大会での再審査を求めることを表明した二月六日は、その後、二〇二四年一月の党大会まで一年にわたって続くことになる「反松竹キャンペーン」の、ただの開始日に過ぎなかったのである。

東京地裁への提訴

党大会は予定通り二〇二四年一月に開催された。規約上の「最高機関」である大会での再審査なのだから、全国から集まった代議員に私の再審査請求書が配られ、私の意見表明も許されるのかと思っていたが、わずか二一名の大会幹部団だけの議論で却下されることになる。

その結果を受けて三月七日、私は、除名撤回を訴えて東京地裁に共産党を提訴した。この闘いで勝利することは容易でないのは承知の上だ。政党員の除名をめぐっては判例がある。一九七七年に共産党を除名された袴田里見副委員長の事件をめぐって、八八年に下された最高裁判決がそれだ。判決では、「政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない」とした。その上で、除名の手続きが適正だったかだけを審査し、そこに問題はなかったとして袴田の上告を棄却したのである。

つまり、私の例に即していうと、異論を出版したからといって除名するのはおかしいと訴えても、裁判所の審査権は及ばないということである。それが判例として確立しているということだ。ただ、袴田の事例とは異なり、私に対する除名処分は適正な手続きがとられていないので、そこだけでも勝訴する可能性はある。しかし、私の場合は結社の自由と出版の自由が最大の問題になったのだから、判例を覆さない限り、本質的に私が勝ったことにはならない。だから私は最高裁まで戦い抜く覚悟である。

なお私は、裁判に訴えることは党と敵対することだという、以前のような気持ちにはなっていない。なぜなら私は、裁判をしてでも党に戻りたいのである。私が戻れるような党に再生できれば、後退に次ぐ後退で未来が見通せない党員の希望にもなるし、他の野党との密接な協力関係ができることで政治を変えていく力も生まれると信じている。本書では、その私の気持ちを余さず記しつつ、裁判で何が問われるかを述べるようにしたい。

本書の構成

今回の裁判で問われることは三つある。一つ目は、これが最大のものだが、すでに述べた共産党袴田除名事件の判例をどう覆すかである。共産党は憲法で規定された結社の自由を盾にして、私が党員のままで異論を出版する自由はないと主張しているのだが、果たして結社の自由と結社構成員の言論・出版・表現の自由はどういう関係にあるのかということだ。これは本書第二章が扱う。

同時に、袴田除名事件では、既述のように党による除名の手続きが適正だったと認定された。私の場合は、その点が根本的に異なるので、第三章はその問題に当てている。それが裁判で問われる二つ目の点である。

この裁判で私が問うていることは、党員としての地位確認と私に対する名誉毀損であるが、この二つがそれぞれ独立したものではないことに裁判の重要な特質がある。除名後も私に対する不当な人格攻撃、人権侵害、名誉毀損がくり広げられたことと、大会における私の再審査請求が却下されたことには不可分の関係がある。名誉毀損がなければ除名が撤回される可能性があったのであり、それは逆に、名誉毀損が成立するならば党員としての地位も確認されるべきことを意味する。それが三つ目であり、その問題を論じる第一章から叙述を開始しよう。

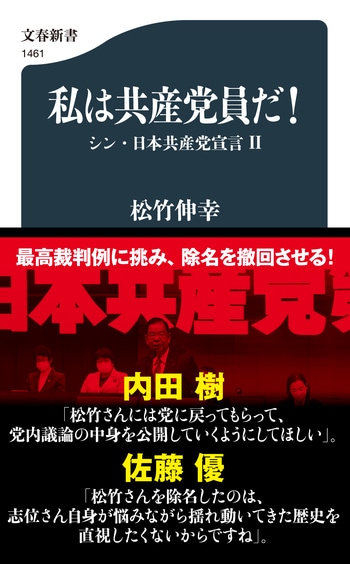

なお、私の除名問題について議論した佐藤優氏、内田樹氏との対談も今回収録させて頂いた。お二人には感謝の気持ちしかない。

「まえがき」より