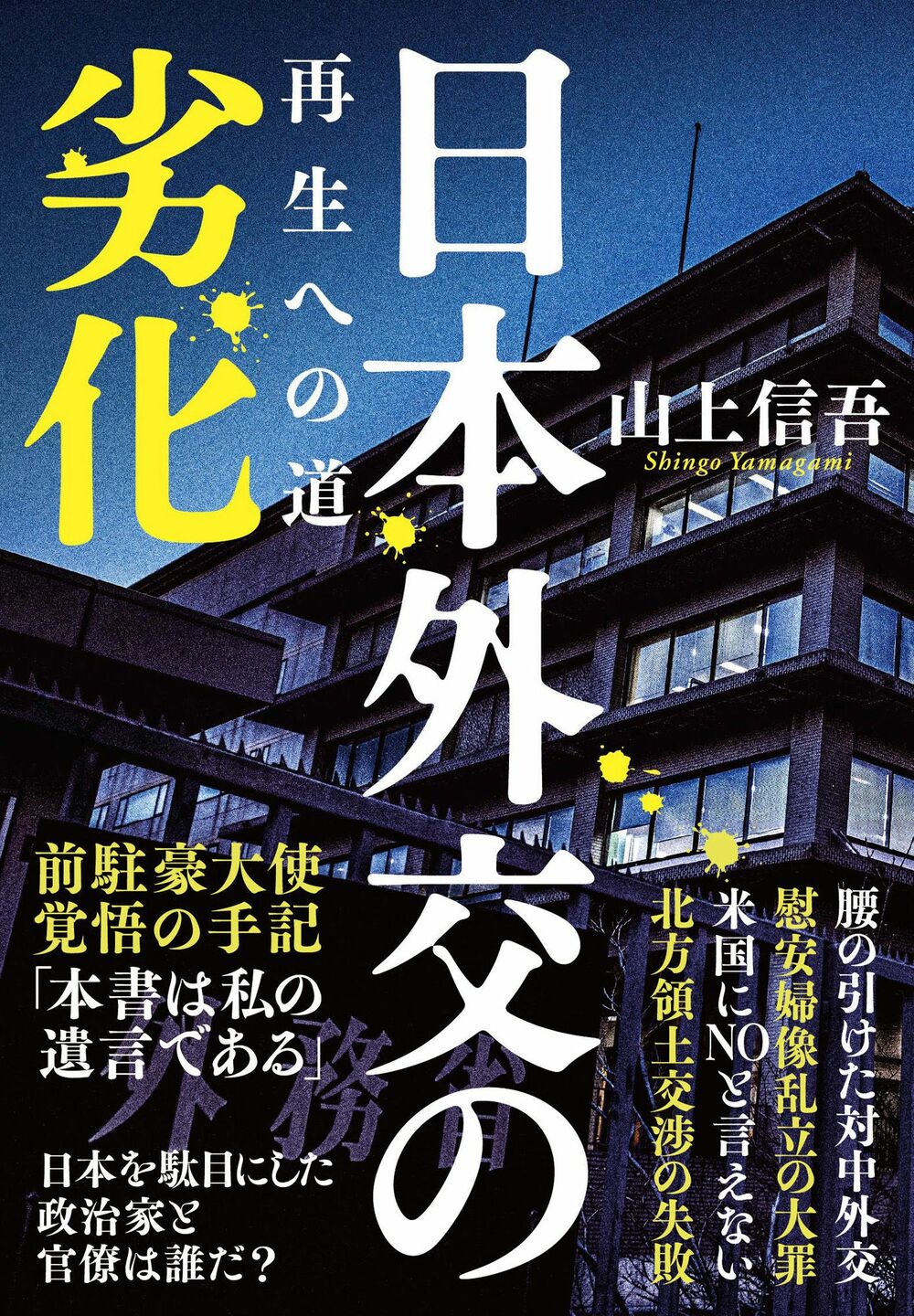

腰の引けた対中外交、慰安婦像乱立の大罪、北方領土交渉の失敗、米国にNOと言えない日本......。昨年末に外務省を退官した前駐豪大使の山上信吾氏は、新刊の『日本外交の劣化 再生への道』で、自身が関わった事案も含め、近年の日本外交の劣化ぶりを赤裸々に綴っている。「本書は私の遺言である」という山上氏はなぜ古巣に鉄槌を下す決断をしたのか? 同書より一部抜粋して山上氏の真意を紹介する。

◆◆◆

2020年末、私は豪州のキャンベラに日本大使として赴任した。それまでの「外務官僚」から「外交官」へとギアを完全に切り替えた。年々日本にとっての重要性が増しているオーストラリア。そこでの日本大使は実にやり甲斐に満ちていた。南半球で「一隅を照らす」との気持ちで、2年4か月間、120パーセントの力で駆け抜けた。人脈構築、情報収集、対外発信の三面にわたり、一球入魂の気持ちで毎日全力投球した。その模様は、昨年7月に出版した『南半球便り 駐豪大使の外交最前線体験記』(文藝春秋企画出版部)や、今年2月に出版した『中国「戦狼外交」と闘う』(文春新書)に詳しく記したとおりである。

3人の首相経験者からのプレゼント

着任後2年近く経ったある日、かつて駐日大使を務めた豪州人から、こう言われた。

「シンゴ、素晴らしいパフォーマンスだ。歴代で最高の日本大使だ。オーストラリアは貴使を大使に迎えることができ、本当に幸せだ」

これ以上はない過分な賛辞だった。もちろん、社交辞令でもある。

20年以上遡れば、駐豪大使経験者には大河原良雄(後の駐米大使)、柳谷謙介(後の外務次官)、佐藤行雄(後の国連大使)など、錚々たる大先輩が綺羅星の如く並んでいる。豪州全土を飛び回り身を粉にしていた姿を見ていてくれた人がいたのだと思うと、率直に嬉しかった。

そして、2023年4月。キャンベラの日本大使公邸で行った離任前の夕食会に駆け付けてくれたのは、トニー・アボット元首相(在任期間は2013年9月~15年9月)だった。豪州をはじめとする主要国にあっては、現職の閣僚もそうだが、ましてや元首相クラスが日本大使公邸に出向くのは滅多にあることではなく、光栄の極みだった。その上、予想もしなかったことに、ジョン・ハワード(在任期間は1996年3月~2007年12月)、アボット、スコット・モリソン(在任期間は2018年8月~22年5月)の3人の首相経験者から私への合同の餞として、腕時計をプレゼントされたのだ。

任期中に親交を紡いできたトニーいわく、「時計には特別なメッセージを彫り込んでおいた」とのこと。スティールのバンドに彫り込まれた小さな文字を読んで、度肝を抜かれた。

「3人の首相から日本の最も偉大な大使への贈り物。貴使の勇気と知的リーダーシップに感謝しつつ」

これ以上の名誉はないと感じた。

何よりも、豪州の地にあって、志を分かち合い、同じ方向を向いて一緒に汗をかいてくれた日本大使館の日本人、豪州人職員一丸となった努力が報われた瞬間でもあった。「チーム・ジャパン」への勲章そのものだった。

今振り返って、キャンベラに赴任した当時の本音を言えば、在外公館勤務に出ることが左遷であるかの如き外務省内の風潮、特に本省幹部の受け止め方に警鐘を鳴らしたいとの反発心が私を駆り立てていた。実際、本省幹部よりも主要国大使の方が自分で決められることは遥かに多く、その意味合いも大きい。日本国の代表としての責任も重い。何よりも、自分の努力、創意工夫次第で打ち出せる「違い」が大きいのだ。そうした「違い」を、在外勤務を敬遠する本省関係者に伝え、思い知らせたいという意地がなかったと言えば噓になる。

外務事務次官との一時間の議論

だが、帰国した私を待っていたのは、「本当に良くやった」、「傑出した仕事ぶりだった」、「他の大使も同じように頑張れば日本の外交力は強化されるのに」という国会議員、外務省OB、民間企業幹部、メディア関係者らからの過分な賛辞と心温まる慰労の声だけではなかった。

2023年8月1日。次官室に呼び込まれた私は、離任間際の外務事務次官・森健良と一時間近く議論することになった。

「君の豪州での対外的パフォーマンスは素晴らしい。自分であれば、あそこまではとてもできなかっただろう」と一応は褒めながらも、険しい表情で口調を強めてこう続けた。

「でも、次の大使ポストはオファーできない。来年5月までの待命期間中に次の人生を考え準備してほしい」

豪州の元首相たち、元駐日大使たちから寄せられてきた評価と、外務省幹部による評価とのあまりの落差は一体どこから来るのだろうか?

湧き起こる疑問を飲み込んで森と議論を重ねるにつれ、今の外務省を巡る深刻な問題、特に、職員の士気が著しく低下し、練度が落ちているとの現状認識について互いの間に殆ど相違がないことはわかった。大きな相違は、そうした事態への対処法にあった。

組織が劣化しているからこそ、上司が率先して仕事に励み、若手や後輩に対して身をもって仕事のやり甲斐や使命感を示していく、その過程で、時には厳しく部下を指導することも必要と考える私に対し、離職者、病欠者を引き留めるための「融和」を何よりも重んじ、頑張ったとて、指導したところで仕方がない、事務の合理化、省力化こそが優先事項だと考える森。その溝は深く越えがたいものだった。

「君はやりすぎる」

そして、こう言われた。

「君はやりすぎるから、部下がついてこられない」

「仕事をしすぎる」「飛ばしすぎる」と言いたかったようである。

森との国家観、外交観、歴史観の違いを吟味するにつれ、どうやら「中国に厳しすぎる」「対外発信に熱心すぎる」という意味も籠もっていたように聞こえた。

冷徹に国益を追求する匠のプロ集団であることを外務省はいつから止めたのだろうか?

耳を疑い、暗澹たる思いに包まれた。そして、組織の事務方トップが真顔でこのように教え諭そうとしていたこと自体、論ずるに値しないと思った。

さらに、私の質問に答えて自身の去就を説明した次官本人が次のように述べたことには、少なからず驚いた。

「在外勤務をオファーされたが、家庭の事情で断った。私は退官する」

事務方の最高責任者として、多くの先輩、同僚、後輩を本人の意向にかかわらず様々な任地に派遣してきた人物が、自身は「家庭の事情」で在外勤務を忌避すると言うのだ。

「家庭の事情」を言い出すのであれば、誰しもが親の介護、配偶者のキャリア、子供の教育などの難題に直面しつつも公務を優先し、多大な負担と犠牲を強いられながら海外勤務を重ねてきている実態がある。アフリカや中近東の途上国や戦禍が絶えない任地での勤務であれば、尚更だ。であるのに、そのような人事を組み立て、次から次へと部下に辞令を申し渡してきた当の本人が、外交官人生の集大成であるはずの大使ポストを一度でさえ担おうという姿勢すら見せることなく、あっけらかんと「もう辞める」と言って憚らないのだ。

返す言葉など私には見つからなかった。

実は、このやりとりの直前に同人は、病弱な夫人を抱えていたために医療事情の悪い在外任地の変更を願い出た後輩大使に対して、自身の右腕であった官房長を通じ、「任官拒否だ」との痛罵を浴びせていた。であれば、自分の振る舞いこそが「任官拒否」ということになる。そして、前任地で任国の首相経験者3名から「日本の最も偉大な大使」と言われるまでに働いた後輩大使に対しては、真摯なねぎらいの言葉をかけることすらなく、ひたすらに退官を迫っていた。

その上で唐突に森は、にやけながら「俺も特命全権大使をやりたかったよ」などと、つぶやいた。冗談とも皮肉とも判然としなかった。

この時の同人の顔を見て、私は敢えてこの本を書くことを決意した。

というのも、このようなやりとりこそ、今の外務省が直面する深刻な劣化を象徴していると痛感したからだ。

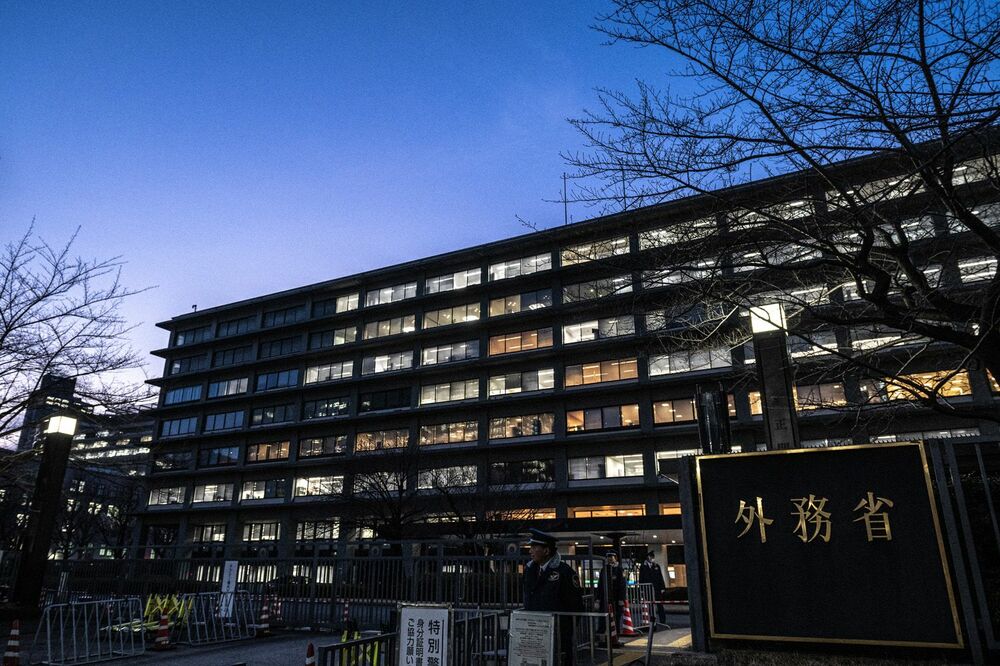

外務省への失望感と無力感

この森との対談までの6年間。私は、本省で国際情報統括官(旧称は国際情報局長)、経済局長という2つの局長ポストを務め、豪州という日本外交にとって重要度が増しつつある国で大使として仕事をする過程で、外務省が組織として、そして一人一人の省員が外交官として驚くほど劣化している実態を目の当たりにしてきた。

「自分が青雲の志を抱いて門を叩いた組織は、こんなはずではなかった」との思いにとらわれたことが何度もあった。日本外交を担う一員として貢献しようと思って入った組織だけに、失望感と無力感に苛さいなまれてきた。そうした積み重ねがあっただけに、次官とのやりとりで絶望が極まった。

一方で、あきらめることだけはしたくなかった。これまで「外務省なんて、所詮そんなもの。冷たい組織だよ。何を言おうが変わらないし、変わるわけもない」と何人もの先輩が諦念に達する姿に接してきていた。そして、「組織に恥をかかせたくない」「後輩に迷惑をかけたくない」と称し、ダンマリを決め込んで去っていった。時折、組織に公然と弓を引く者も現れたが、大抵は私憤に基づくものとして切り捨てられ、重きを置かれてこなかった。

しかしながら、外務省は社会の公器だ。この激動の時代に日本の国益に直結する外交の担い手である。そして、言うまでもなく、納税者の税金で支えられている。次官以下、急速に進んでいる士気の低下、組織としての機能不全、それらがもたらす外交の劣化を黙って見過ごして良いのだろうか。

外務省という組織の中にこれ以上居場所が与えられないのであれば、野にあって問題を提起し、少しでも劣化を食い止める、さらには、この潮流を逆転させるべく、できることがあるのではないだろうか。それこそが、組織の劣化をいやと言うほど見てきた者が果たすべき務めではないだろうか。

こうした気持ちを抱きながら、入省後40年の節目に役人人生に終止符を打つこととした。この本は、そのような問題意識に立って、劣化の現状に光を当てるとともに、改善に向けて日本外交の現在、そして将来の担い手に対する思いの丈を伝えるものである。霞が関が「ブラック」な職場であるとの昨今の風評に対する、私なりの答えであり、問題提起でもある。

「政治主導」で官僚の士気が低下

本書の内容は、長年にわたる外交第一線での実体験や見聞に基づいているが、特に、2つの局長ポスト時代、そして駐豪大使時代のものが主要なベースになっている。これらのポスト在任中には、部下や後輩へ私なりにアドバイスや厳しい訓示をしたことも、たびたびあった。染みついた組織文化に抗して、変えなければならないこと、改善したかったことが多々あったからだ。とりわけ、日本にとって外交の役割が年々重要になってきているにもかかわらず、「政治主導」の掛け声の下で顕著になってきた官僚の士気の低下、永田町・霞が関における外交当局の地盤沈下と実際の外交現場での惨状に対する強い危機感がある。そうしたメッセージのすべてを、この本に込めたつもりである。

1984年の入省以来、40年もの長きにわたり奉職し、人生の大きな一部であった組織に対する愛着はもちろんあるし、懐かしさもある。同時に、辞めた今だから率直に言えるが、この間常に「何かが違う」との違和感と居心地の悪さを覚えてきたことも事実である。自分の属する組織でありながらも、全く無機質で取り付く島がない組織でもあった。

外務省は「小さな井戸」

実は、外務省の主流を歩む人間は、まず他省庁などに出向しない。したとしても、外務省と一体化しつつある国家安全保障会議(NSC)の事務局や内閣官房にとどまる。幸いなことに私は、比較的恵まれたコースを歩んだ外務省の人間としては珍しく、内閣官房のみならず、警察庁(勤務は茨城県警)、国内最大のシンクタンクである日本国際問題研究所といった機関に出向を命じられてきた。そのたびに、外務省とは異なる確固とした組織文化、仕事の流儀を持ち、赫々たる成果を上げている組織や個人に学んできた。そして、自分が如何に小さな井戸の中で小賢しげに泳いできたかを痛感させられた。「入る役所、就く職業を間違えたのではないか」と感じたことも、一度ならずあった。

そうした経験も踏まえ、日本の外交当局や外交官のどこが優れ、どこが劣っているのか、何ができていて何が足りないのかも、まとめてみることとした。

また、本書で記した幾つものことは、外務省という狭い枠を越えて、他の省庁や民間企業にもかなりの程度当てはまる話ではないかと感じている。そうした他の組織にあって、国を思い、志を共にする侍や大和撫子が少なからず活躍していることも目の当たりにしてきた。そうした方々にも興味を持って読んでいただけるとしたら、望外の喜びである。