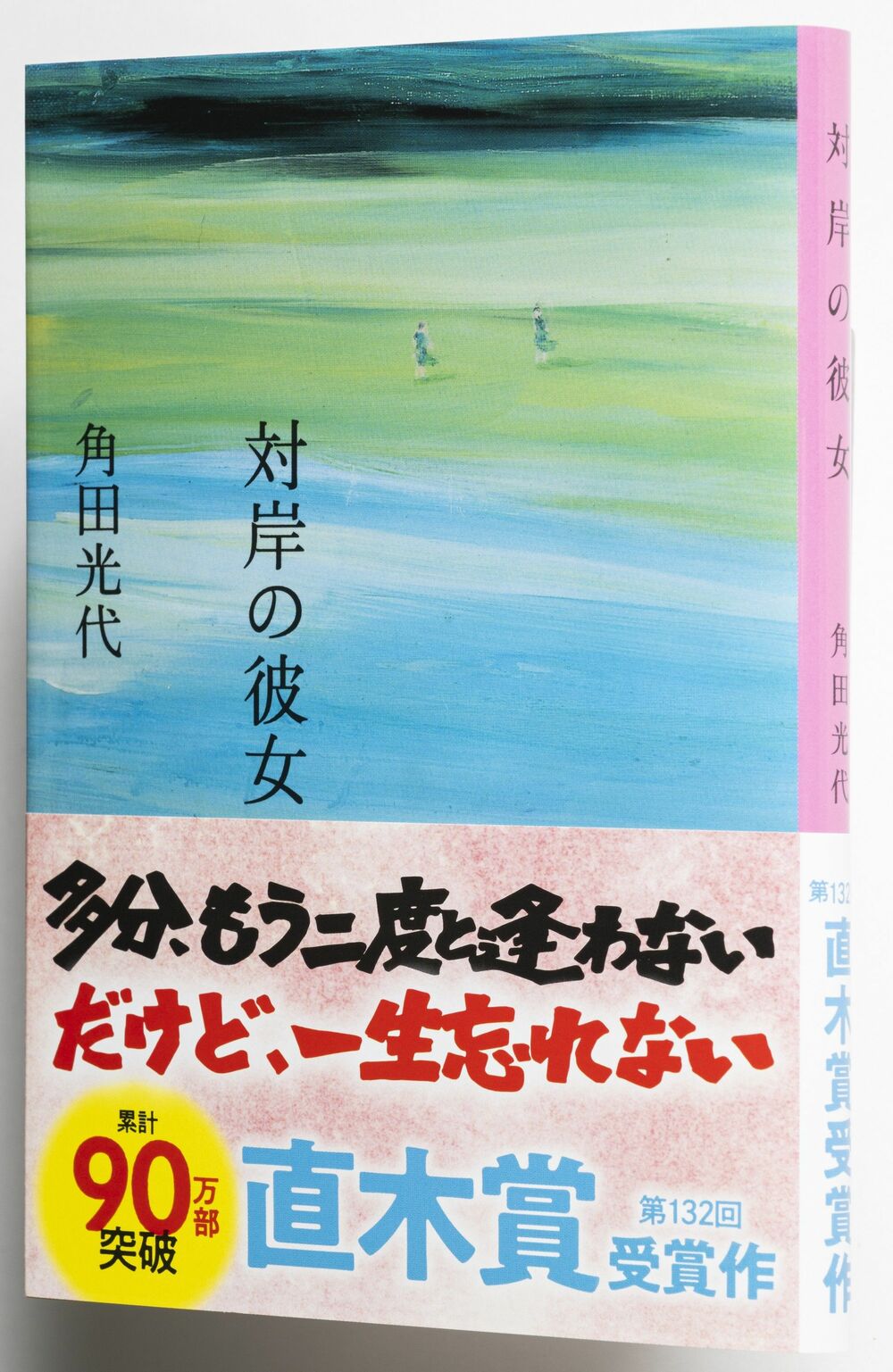

角田光代さんの『対岸の彼女』が刊行されたのは2004年のこと。刊行から約20年、ロングセラーとなり90万部に達した。35歳の専業主婦の小夜子は、葵が社長を務める小さな会社に採用され、ハウスクリーニングの仕事を始めることで幕が開く。

「結婚する、しない。子どもがいる、いない。それだけで女どうし、なぜ分かりあえなくなるんだろう」という帯を飾った言葉にあるように、立場が異なる彼女たちの友情と軋轢を描き、直木賞に輝いた作品だ。

なぜ今も読み継がれるのか、そして今年デビュー35周年を迎える角田作品の魅力、時代性まで、文芸評論家の三宅香帆さんと角田さんの対談は広がった。対談の一部を『週刊文春WOMAN2025夏号』より、一部編集の上、お届けします。

「考えたい」が小説を書くときの原動力になる

三宅 私が『対岸の彼女』を初めて読んだのは中学生のときです。今回再読して、20年前に書かれたとは思えない現代性に驚きました。今でも読み継がれていることをどう感じていますか。

角田 ずっと噓だと思っていたんですけど、実は本当らしいと聞いて、すごくびっくりしています。

三宅 そんな(笑)。執筆のきっかけは何だったのでしょうか。

角田 20年前はテレビ番組やインターネットの掲示板で、働くお母さんと専業主婦、という女性たちのバトルがあったんです。例えば討論番組で、働くお母さんは専業主婦の人に、「税金を払ってないくせに」なんて言って、専業主婦は「子どもは3歳まで母親が傍にいて育てないと発達に影響が出る」とか主張していた。

当時私は30代半ばで、みんな同じ女性として頑張っているのに、なぜこんなに相手を罵倒できるのか謎でした。その疑問がテーマの核になっています。私が小説を書くときの原動力は、考えたいというのがあるんです。答えが出なくてもいいので考えたい。

三宅 実は現在もXなどのSNSで、同じような議論はあります。

角田 知らなかった……。猫を検索するせいか、私のXは猫しか出てこなくて。私も30代だったら女性同士が対立している投稿を気にして見に行ったかもしれないのですが、なにやら老人用のXのようになっています。

三宅 子どもにどれだけ時間を使うか、どれくらい丁寧に子育てするかという問題でみんな敵対している。子どもを育てることは20年間センシティブなテーマであり続け、むしろ昔よりハードルが上がっているのでは、と思うときもある。

だから『対岸の彼女』の根底にある「対立してる場合ではないよ」という声が届き続けているのかもしれない。Xを見ている暇があったら『対岸の彼女』を読んでください!と世界に伝えたいです(笑)。

角田 それは恐ろしい。20年たって、女性の置かれた状況は改善しただろうと思っていたのですが、それでもまだ平均賃金は男性の7割台にとどまるという報道が最近ありましたね。今読まれているのはうれしい気持ちと、状況が変わっていないとしたらしんどいよなという気持ちと両方あって、ちょっと複雑です。

20年前の作品が若い読者の心をつかんでいる理由

――実は、現在の『対岸の彼女』の購買層で、一番売れている年代は20代後半、その次が60代前半です。なぜ20代後半の若い読者の心をつかんでいるのでしょうか。

三宅 再読して思うのが、会社の資金繰りや従業員との付き合い方に悩む葵も、夫や義母の関係、子育てに迷う小夜子もどちらの立場も感覚としてわかるところがあるんです。近ごろの傾向として「いろんな立場の人がいて、誰も排除されない物語のほうが読みやすい」という読者が増加していると感じます。

だから漫画や小説でも、群像劇が増えているのでは、と。『対岸の彼女』はまさにその感覚を先取りしていた。ちなみに二人の年齢を35歳にされたのは、当時のご自身の年齢と近いということもあるのですか?

角田 そうです、私、信じられないくらいに計算が苦手なので、自分と同じ生まれ年にしないと、登場人物の年齢と世の中のできごとが全部ずれていっちゃうんです。自分と同じ生まれ年だと聴いていた音楽など分かりやすいので、1967年生まれの主人公がすごく多いんです(笑)。

三宅 絶妙な年齢設定によって、後半の「なぜ分かり合えなくなるんだろう」という部分がさらに心に響きました。子どもを産むと友達と話題が合わなくなる、という話は、しばしば聞く悩みです。子どもを産まない人生でいいんだろうか、一方でもっと働きたかったのかも、という葛藤は変わらず切実だなと。

――葵は高校時代に、友人のナナコと失踪し世間を騒がせます。高校で仲間外れにされいじめられた二人は、夏休みのリゾートバイトの後、家に帰らずにある事件を起こします。事件は報道沙汰になり二人は同性愛者だとされますが、葵とナナコの間に流れる感情はそうとも言い切れない。昨年から巻いている文庫の帯では「多分、もう二度と逢わない だけど、一生忘れない」と表現されています。

三宅 結婚式には呼ばないけど、心に残っている関係性ってありますね。私にもそういう存在はいるけど、あまりフィクションで描かれてこなかったように思います。

――その関係性をあえて表現するならば、どんな言葉がありますか。

三宅 シスターフッドともいえるのでは。『対岸の彼女』は、それを20年前に書いた。 角田さんは他にも、3人の女性の関係性を描いた『銀の夜』を2005年に連載開始されていましたよね。時代を先取りして、早いなあと。そういえば大学のとき、講義で先生が、「人生において好きだと思う感情は、恋愛100%の好きだけじゃなくて、意外と恋愛的には10%、20%の好きだったなーということもあるもんだよ」と話されていたんです。

『対岸の彼女』に描かれてるのは、まさに女性が女性に対して持つ恋愛100%に満たない「好き」という感覚なのではないかと。そういった関係性は「シスターフッド」という言葉をみんなが知った今の方が理解されやすいかもしれません。

「恋人、親子、母娘という関係性からこぼれ落ちるものが書きたくて書いているのだと思うんです」

角田 たぶん私は「名付けようのない関係」が好きなんです。例えば恋愛にしても、恋人というよりは、当てはめるとしたら恋人かなぐらいの感じの関係を書きたいと思うので、ちょっとどこかずれている恋愛になるのではと思います。

三宅 角田さんはなぜそこがお好きなんですか? 昔からの嗜好なのか、書き甲斐があるのか。

角田 小説って何かと考えてみると、私の感覚としては、言葉にできないものをあえて言葉にすること。そして読み手に届けるときは、読み手は書かれた言葉から言葉じゃないもの、書かれていないものを受け取る手順のように思います。そうすると恋人、親子、母娘という関係性からこぼれ落ちるものが書きたくて書いているのだと思うんです。

三宅 とてもわかります。好きな角田作品がいっぱいある中で、たとえば『くまちゃん』がすごく好きです。ふる人、ふられる人がつながる連作短編ですが、関係性を説明するのが難しい。『対岸の彼女』が読まれるのも、名付けられない関係性を読みたいと思っている人が多いからではないでしょうか。

近作の『タラント』『方舟を燃やす』も、熱い説明はもちろんできるんですけど、あらすじの説明だけでは収まらない人と人の関係性を書かれている。角田先生の小説は他者が出てきて、いろんな声が聞こえます。それは角田作品の根幹に、名付けられない関係性への尊重があるからではないかと。

角田 それはすごくうれしいです。

――昨年から帯に使っている文言は、2007年に文庫化された2年後に、有隣堂のカリスマ書店員さんが書いてくださったポップの言葉です。胸がガーッ!と熱くなる瞬間がいくつもあり、特に「P141~143のくだりはグッと嗚咽が込み上げました!」と紹介しています。

「あたし、帰りたくない」/ナナコは言った。/「あたしだって帰りたくないよー」葵は笑ったが、それを遮ってナナコはくりかえす。/「アオちん、あたし帰りたくない、帰りたくない、帰りたくない、帰りたくない、帰りたくない、帰りたくない」/(中略)「わかった、帰るのやめようナナコ」/葵は言った。ひぐらしの声が、どこか遠くから重なって聞こえてくる。

三宅 私はわりと葵ちゃんが好きなんです。事件を起こした後の葵を慰めようと、「なんでもほしいもの言ってよ」と聞く父親に、「おとうさん、あたし、ほしいものないや」と答えるんです。そのずっと前に、いじめを受けるナナコが「悪口も上履き隠しも、ほんと、ぜーんぜんこわくないの。そんなとこにあたしの大切なものはないし」と言っているんですね。中学生の頃に読んで、その強さがすごく印象的でした。

この20年で、恋愛しなきゃいけないムードはなくなった

角田 思い返すと、20年前はもっと世の中が恋愛していたんですよ。この20年で、恋愛しなきゃいけないムードはなくなったと感じます。現代の20代の方なんて、ことに恋愛しないんじゃないかと思うんですけど、実際周囲をご覧になってどうですか。

三宅 そうですね、恋愛よりも早く結婚したい、と言う人が多い感覚はあります。もちろん結婚に興味がない人もいます。が、恋愛するなら早く結婚して安定したい、と早く結婚するケースが増えているように思いますね。だからこそ恋愛している人の総数が減っているのではないかと。さらに近年はマッチングアプリで恋人に出会う人がものすごく増えました。

会社の人との恋愛はハラスメントにつながる危険性がありますし、学生さんもバイトで忙しくてサークルに入らなかったり、恋愛が偶然の出会いから始まるケースが減っています。恋愛って人間性をぶつけ合うことですが、その営み自体がフィクションになっているのかな、と思いますね。

でも、だからこそ恋愛に憧れている人の数は意外と増えているのではと。例えば、ライトノベルの分野では「溺愛もの」がすごく増えています。組長や鬼に溺愛されたり、男性がハーレムものを読むように、女の子が溺愛ものを読むようになってきました。角田さんは、今の時代に、人間関係を描く中で感じる変化はありますか?

角田 逆に、恋愛小説を書きたいっていう気持ちが芽生えました。

三宅 角田さんの恋愛小説の新作、読みたいです!

文:内藤麻里子 写真:鈴木七絵

◆「修羅の輪廻」だというマッチングアプリで繰り広げられる恋愛模様、“メッセージ”や“答え探し”の風潮に思うこと、角田さんが『方舟を燃やす』の執筆中に小説で食べていけるか悩み、パソコン教室に行ったエピソードなど、対談全文は『週刊文春WOMAN2025夏号』および『週刊文春 電子版』でお読みいただけます。

みやけかほ/1994年生まれ、高知県出身。文芸評論家。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了。『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で新書大賞2025受賞。著書に『「好き」を言語化する技術』、『娘が母を殺すには?』など。

かくたみつよ/1967年神奈川県生まれ。90年海燕新人文学賞を受賞した「幸福な遊戯」でデビュー。2005年『対岸の彼女』で直木賞、21年『源氏物語』訳で読売文学賞、25年『方舟を燃やす』で吉川英治文学賞を受賞。