ウェブ上に突如アップされた「宣戦布告」なるブログ記事。そこには、SNSで誹謗中傷をくり返してきた人々、かつて捏造報道に関与した人々計83名の名前、年齢、住所、職場、学校……あらゆる個人情報が晒されていた。記事は静かに拡散し、またたく間に83人の人生を壊していく。誰が、何のためにこの記事を書いたのか?

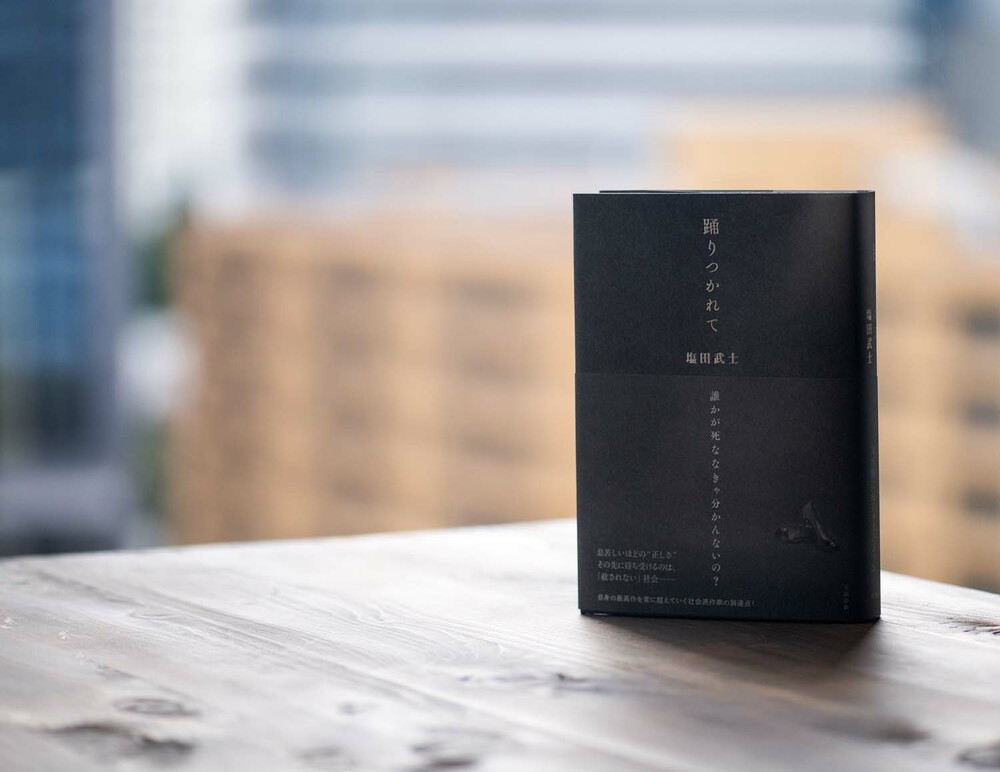

――衝撃的な冒頭で幕を開ける、塩田武士さんの新作長編『踊りつかれて』(文藝春秋)は、情報がSNSを介して暴力へと転じていくさまを浮き彫りにする。不倫に端を発する誹謗中傷に耐えかね自ら命を絶ったお笑い芸人・天童ショージ。週刊誌の捏造記事がきっかけで姿を消した歌姫・奥田美月。ふたりの物語は、メディアに関わる人間に重たい問いを突きつけている。本作を連載した「週刊文春」の竹田聖編集長は、この問いにどう向き合うのか。(全3回の1回目/続きを読む)

◆◆◆

「いずれ人が亡くなるんじゃないか」という恐怖

塩田 今のSNSに、人間の思考、法律や社会システムが追いついていないんじゃないか。人類がまだSNSを使いこなせてないんじゃないか、という危機感をもっています。『踊りつかれて』を構想し始めたのはもうずいぶん前のことですが、いちばんの動機は、あまりにもひどいSNSの書き込みを見て、これはいずれ人が亡くなるんじゃないかという恐怖をおぼえたことなんです。

竹田 2020年には、「テラスハウス」に出演した木村花さんが誹謗中傷を苦にして亡くなっていますね。

塩田 起きてほしくなかった危惧が現実のものとなり、いっそう書かなきゃという思いが強くなりました。2018年に『歪んだ波紋』(講談社)という誤報をテーマにした小説を発表しているのですが、その時、ストーリーに関する感想はたくさん寄せられたものの、肝心の情報そのものに関する怖さについて、あまり議論が起こらなかった。今の読者は情報に興味がないのかもしれないと不安になったのです。その直後に木村さんの悲劇が起こったので、ショックで。

竹田 週刊文春が塩田さんに依頼する前から、連載の準備をしてくださっていたと聞いたのですが、そういう前段があったのですね。それにしても、なぜ、週刊文春で連載しようと?

内心、「来た!」と思った

塩田 僕の見るところ、2016年から明らかに週刊文春の存在感が変わったと感じていまして。

竹田 タレントや政治家の不倫、キャスターの経歴詐称、甘利明大臣(当時)の金銭授受など、多くのスクープ記事が話題になって、「文春砲」などと言われるようになったのが2016年でした。

塩田 あの年を境に、文春が市井における情報の中心になったように見えました。こうした情報の中心地に身を置くと、書いたものが予言的に的中していく、周囲の様々な人に突き刺さっていくという、物書きとしての肌感覚がありました。なので、とにかくこの中に入りたいと思ったんですね。現在の週刊文春こそが、僕の中では情報発信のど真ん中だと。

そして、これは根拠のない勘だったのですが、文春は必ずどこかのタイミングで僕に小説を書かせてくれるはずだと確信してもいました。このテーマは週刊文春で連載するからこそ面白いんだと。そこで、依頼される前から、SNSに関する怒りとか苛立ちを、一つ一つiPhoneにメモしていました。そしたら本当にすぐ依頼があって、内心、「来た!」と思ったんですよ(笑)。

竹田 ありがとうございます。2023年の6月、『踊りつかれて』の連載がスタートすると、おっしゃるとおり、まさに予言的なことが起こりましたね。私は連載開始の翌月から編集長に就任するんですけれど、その年の12月、松本人志さんのスクープを出しました。『踊りつかれて』にはお笑い芸人の天童の話が書かれていたので、正直、驚きましたし、現実とリンクしているようで、毎週ドキドキしながら読んでいました。

塩田 ジャニーズにしても、松本さんの問題にしても、キーとなる一報を出したのは週刊文春です。メディアの市場規模が最大限に膨らんだのが1990年代半ばで、同時期に飛躍したのが芸能界ではジャニーズと吉本興業でした。その象徴がSMAPとダウンタウンだったと思うのですが、これら二者に対して週刊文春が相前後して記事を出し、大きなインパクトを与えたのは果たして偶然だろうか、マスの解体が本格的に始まったのではないか、と。90年代に生まれた大きなマス、僕らが大学生の頃には壊れるはずがないと思っていたマスが、今、崩れつつある。これはもはや必然の流れで、文春の記事の内容ももちろんですが、SNSが関わっていると考えています。

「文春、廃刊しろ」

塩田 週刊文春が記事を出すと、SNSは「よくやってくれた」となる時と、逆に、「文春、廃刊しろ」みたいな流れになったりもするでしょう。

竹田 その極端な振れ幅は、いつも感じていることです。わかりやすい例で言うと、私が担当した記事で、最も世間から評価されたのは、赤木俊夫さんに関するものです。うちの記者ではなく、ジャーナリストの相澤冬樹さんが書かれた記事ですけれども、森友学園の問題に関連して亡くなった近畿財務局の職員、赤木さんが遺した手記を載せたんですね。2020年3月でしたが、赤木さんの手記を、新聞でもNHKでもなく「文春だったら財務省に忖度せずきちんと全文発表してくれるだろう」と、うちを発表媒体に選んでくださった。この号はたちまち完売して、「文春、よくぞ書いた」と、日本中からファンレターが来るほどだったんです。

一方、やっぱり最近の松本さんとか、中居さんとか、ファンダムがすごく大きな方の記事を書くと、脅迫といってよいものも多く来ます。おまえらのせいで松ちゃんを見られなくなったと。まさにその怒りを増幅させるのがSNSですね。

紙の週刊文春だけなら、発行部数が約41万部で、半分くらい売れて、せいぜい二十数万人の目に触れる規模感なんですね。ところがネット上に展開し、SNSで増幅されると、思いも寄らない影響力をもつ。その恐ろしさは日々、痛感しています。

塩田 一つ死角になっているのは、SNSに書き込んでいる当人は、「すでに自分たちがマスになっている」ことに気づいてないという点。SNSは今、塊となることで影響力をもち、第5の権力として巨大化して、相互監視による萎縮効果を生んでいる。その矢が個人に向かった時は怖いですよ。的は1人ですから、深刻な人権侵害が起きかねません。

もう一つは、SNSを煽る「こたつ記事」の存在ですね。僕は文春の中の人を知ってますし、別にお世辞じゃなく申しますが、週刊文春がなぜ一目置かれるかというと、ちゃんと取材しているからなんです。汗をかいて、一つ一つ事実を確認して記事にしている。他方で、文春の記事にただ乗りしてPVを稼ぐ「衛星のメディア」があまりに多いでしょう? 僕自身、かなりひどいと思ういくつかのネットメディアを普段からチェックしてるんですけど、基本、悪口なんですね。「事実はこうだ」と書くんじゃなく、こう言ったら読者が心地いいだろうなってことを掬い取った悪口を書く。

メディアに「ないことないこと」書かれ……

竹田 『踊りつかれて』にも、ネットニュースが「嫌いな~」「ふさわしくない~」みたいなランキング記事を作って読者を挑発しているとお書きになっていましたね。結局、「こたつ記事」って書くファクトをもってないから、味付けを濃くしていくしかないんです。「ネットではこんな反響があるが、〇〇さんはどうなるんでしょう」とか、大衆が望んでる方向性はこれでしょってことを書き、ファクトの部分だけは「週刊文春によると」と添えて、訴訟リスクを回避する。手間暇かからない、足を使わない、訴訟リスクゼロ。それでPVだけ稼ぐ。

塩田 非常にタチの悪いことが起こっていますよね。

竹田 これ、お名前は出せないんですけど、うちの記事がきっかけで活動を自粛することになってしまった芸能関係の方がいて、その方とゆっくりお話しする機会があったんです。その方がおっしゃってたのは、今日どんな顔して文春の編集長と会えばいいんだと思ったけれども、会うに際して自分の心の中を考えてみると、文春に対して怒りがあるかといえば、実はそうでもないと。

塩田 へえ、そうなんですか。

竹田 記事自体には言いたいこともあるけれど、まあ、やったことは事実だし、自業自得の面もある。「文春、この野郎」みたいな気持ちは今はないと。でも、文春の記事が一つ出たことによって、いろんなネットメディア、女性誌、スポーツ紙があることないこと――その方は「ないことないこと」と言ってましたが――たくさん書いた。取材もなく嘘を書かれたことがいちばん頭にきたと。

塩田 それは真理でしょうね。