SNSのつながりに疲れ、言葉にできない孤独を感じる夜はないだろうか。そんな時代に、なぜ詩人・最果タヒさんの言葉は心に響くのか――。新著『星がすべて』を上梓した最果さんが語る、すべての感受性の原点と厄介な感情との向き合い方。

◆◆◆◆

感受性の根っこにある星への憧れ

――これまで星や宇宙をモチーフにした詩も多い最果さんが、今回なぜ星をテーマにした本だったのでしょうか。

最果 私は幼少期から宇宙図鑑を愛読していて、宇宙や星の話が大好きだったんです。私が見ている図鑑には、写真ではなく惑星の絵がたくさん収録されていて、とても接近したところから見る土星の輪とか……そういう絵が私の想像を刺激してくれていました。そうやって星に親しみを覚えていたから、夜空を見上げて星を見つけることも好きな子供だったと思います。

子供時代にすごく綺麗だと思えたもの、憧れたものは、特別です。そのときの「綺麗!」という実感が胸の中で結晶となって残り続けている気がする。今も私の感受性の根っこには、星への憧れがあるように思うんです。

何かを美しいと思うとき、それはとても主観的で、自分一人で感じ取るものなのだけど、でも、すごく確信に満ちています。誰も共感してくれなくても、それを美しいと思った私の気持ちは本物だって、当たり前に信じられる。それって本当に特別なことで。美しいものに出会えた回数だけ、自分の感受性をグッと握りしめて生きていくことができる気がするんです。私に、そんな瞬間をくれたのは宇宙であり、星でした。だから星についての本をいつか作りたいなぁとずっと思っていました。

――宇宙図鑑でのワクワクが原点にあるんですね。

最果 宇宙図鑑に書かれている文章を理解するには、たくさんの想像力が必要で、それがいつも楽しかったです。何万光年の距離とか、地球より何倍もの大きさ、とか。言葉を追うだけじゃなかなかイメージがつかないものを、頭の中で宇宙を描いていくようにして想像する。その時間が楽しかったです。『星がすべて』というタイトルをつけたのは、私にとって感受性の根っこにあるものは、星だったからです。すべての主観的な感情や感動を信じるとき、私は昔憧れた星のことを思い出してる気がします。

プラネタリウムとのコラボレーションが実現

――今回、最果タヒの『詩のプラネタリウム』というユニークな上映企画が実現することになった経緯を教えてもらえますか。

最果 私が星好きなことを知っていたテレビマンユニオンの中川さんが、私と詩のプラネタリウムを作りたいってツイートしていたのを私が見つけて、「ぜひ」って声をかけたんです。その後、みなさんがものすごく頑張って動いてくださって、私の詩とプラネタリウムのコラボレーションが実現することになりました。

もともと私はプラネタリウム好きで、美術館に行くように日常的に訪れています。プラネタリウムで、真っ暗な空間から一気に星が瞬いて、その光を浴びることがとても好きなんです。旅行先などで、夜が本当に真っ暗な地域に行って見上げた時の星空は、びっくりするような美しさのものですが、あの記憶って写真でも映像でもなかなかリアルには思い出せなくて。それは、星空に包まれている感覚が、それでは蘇らないからなのかなって思います。プラネタリウムは、一番、星空に包まれる感覚を思い出せるから、私にとってとても大好きな場所です。

「互いが違うこと」をそっと包むような星の光が好きです

――本書の詩では、そんな星々の光に誘い出されるように、さまざまな他者への感情が描かれていますね。

最果 星ってとても遠くにあるから、見上げていると、ふと遠くの誰かも今同じ星を見ているのかな、って想像することがあります。

人は、近いものを一緒に見るとき、案外、違うものを見ていたりします。たとえば「この花綺麗だね」って眼の前の花を見ても、花びらを見ている人もいれば葉っぱを見ている人もいる。でも、星というすごく遠くにあるものなら、一点の光だから、なんだか、同じものを見てるって信じられる感じがします。

人はそれぞれ違うことを考えて、違う生き方をしていて、だからわかりあうことは難しいけれど、一つのものを見つめている時間がある時、同じ世界に生きているんだという実感が、そっと胸に灯って、それが相手を思うことの優しさや相手が思いやってくれることを信じる勇気をくれるのかもしれないです。

そんな「互いが違うこと」をそっと包むような星の光が好きで、そんな星の光のような本が作れたらいいなと思ってこの本を作りました。

――他者をめぐる最果さんの詩には、強い言葉の力がありますね。

最果 私は、詩の言葉で、何か具体的なものを捉えようと思ってはいないのですが、ただ何か一つを信じようとする人の、瞳の光のようなものが詩に宿らせられたらいいなとよく考えています。

「うまく説明できないけれど、でもこの感情を手放せない」と人が強く思うとき。それは愛だとか孤独だとかさみしさだとか、いろいろあると思うのですが、そのときの、その人にしか見えない星を見据えているかのような瞳の光が、詩になればいいなと考えています。理屈ではない強い光を、言葉にできたら、それはきっと詩になるはずだって。

星をめぐるギリシャ神話の世界

――本書では、星をめぐるギリシャ神話の世界にもいろいろ触れていますね。

最果 星座にまつわる様々な神話って、現代に置き換えたら結構ひどい話が多いなぁって思っていて……。なんでこんなことを強要するの? と思うような、誰かが踏みにじられている話が私は苦手でした。

そんな中で、白鳥座のお話はとても好きです。何種類か神話はあるんですが、その中のキュクノスの神話が好きなんです。

太陽神アポロンの息子パエトーンが、友人たちに見せつけようと父の空飛ぶ戦車に乗ったものの、うまく操縦できず、暴走してしまうお話です。パエトーンはゼウスに撃ち落とされ死んでしまうのですが、その友人キュクノスが彼の死を嘆き、悲しみ、見かねた神々が彼を白鳥の姿に変えたとも、老いてなお友人の死を悲しむキュクノスの白髪が次第に白鳥の羽になっていったとも言われています。

悲しみに打ちひしがれて、耐えられなくなってしまった彼に、神々がしたのが「白鳥に変える」というのはなんだかとても好きな展開なんです。友人を突然亡くすことの悲しみに、どんな励ましを向けたらいいのか……それは正解のないものです。

きっと昔の人もそう思ったのだろうなぁ、と私は思うんです。乗り越えようがない悲しみに、具体的な、現実の地続きの何かをもたらすのではなくて、フィクションだからこそできる美しい比喩でそっと悲しみを包み込んでいく。それは悲しみに「立ち直ること」や「忘れること」を提案するのではなく、そっとそのままにしてやりながら、その姿をほうってはおかないもので。一つの翼を与えるもので。そういう、比喩だからこそできる、悲しみへの寄り添いってあるように思います。そしてそれは、詩の役割ともとても近いと感じています。

流れ星のように加速していく心の熱量を捉える詩の言葉

――興味深い視点ですが、どういうことでしょうか?

最果 詩の言葉が、理屈や筋のようなものを飛び越えて、読み手に、夢のようなもの、星の光のようなものをそっと確信させる瞬間ってあるように思うんです。それって、具体的な励ましや対策をもたらすものではないけれど、でも、自分自身の悲しみを、苦しいけれどでも手放したくない、その悲しみと共に生きようと思っている人に、くっきりと届くものでもあるように思います。

悲しみだけでなく、人はいろんな感情を、誰にも共感してもらえなくても、理屈で説明できなくても、それでも、手放したくなくて、それを握りしめて生きていこうとすることが多くあるのかなと私は思います。そしてだからこそ、詩は読まれていくのかなぁって。

その気持ちが正しいか間違っているか、でもなく、誰かにわかってほしいとか、そういうことでもなくて、ただ自分がそれを選びたくて選ぶとき。視線の先にひとつの星がくっきり見えていて、それを目指して突き進む、流れ星のように加速していく心の熱量を捉えられるのは詩の言葉だ、と私は思っているんです。

詩は、私にとって「心が加速して光になるような瞬間」をパッととらえたもの。詩を書いていると、悲しい、大好き、さみしい……様々な感情の芯にあるものが高速に達して「光になる瞬間」みたいなものがあります。それに出会えた時、この言葉は詩になった、と私は思うんです。読む人にもその光が見えることがあるといいなって思います。自分一人だけの感情を確信する一瞬が、その詩によって芽生えたら嬉しいです。

――だからでしょうか。最果さんの詩は、どんな感情を描いていても人をエンパワーする力があるように感じます。

最果 私は、人を励ますこととか、慰めることはあまりうまくないので、詩でもそういうことができているとは思わないのですが、でも、どんなに暗く悲しい詩を書いているときも、それを見つめるまなざしの鋭さだけは失わないように書こうと心がけています。

詩の言葉が、私の中に生まれた瞬間というのは、ひとつの気持ちを貫いた“最高速度”です。その「速度」を緩めることなく、その透徹したまなざしを汚さないようできたらいいな、って。それが結果として、誰かにとって心を貫き通す力となるなら、それが詩の力なんだと信じています。

生きづらさに悩む若者たちに伝えたいこと

――これまで最果さんの詩は、10代、20代の若者たちにも熱烈に支持されてきました。自分のさまざまな感情に押しつぶされて生きづらさに悩む若い人たちに対して、どんなメッセージを送りますか?

最果 それぞれ個別の事情があるので、全体的に言うことは難しいのですが……。私自身、10代の頃すごく考えすぎる子供で、いろんなことを敏感に感じ取っては、自分の感情だけで世界に向き合おうとしていました。それは決して悪いことじゃないけれど、とても疲れることでもありました。世の中の一つひとつに対して怒ったり、悲しんだりしていたから……。

その時に私はインターネットの日記サイトに出会うことができて、自分の感情や考えを言葉にしようとすることで、渦巻いていた感情と別の距離を取ることができたんです。

今のような、自分の言葉の一挙手一投足が全部コミュニケーションになってしまうSNSだと、また少し違うのかなとも思います。世界とうっすら繋がっているけれど、でも一人きりでもあって、インターネットの中で独り言を言って、それで感情や考えがログとして残っていくのは、当時の私にとってとてもちょうどよかった。世界に必死で抗っていないと、消えてしまいそうだった自分が、小さいけれどそれでも消えることのない言葉のかけらに変わっていくんだと知ることができたから。

だから、どこかで、自分の言葉を自分一人で残す時間が持てたら、何かが変わる人もいるのかなあと思います。

――確かに、感情を溜め込みすぎず、言葉で外に取り出すようなプロセスは、大きな助けになりそうですね。

最果 星は、私にとっていろんな感情を包みこむ光です。星の本を作るとき、そこには愛のこと、孤独のこと、言葉のこと、信じること、悲しみのこと、色んなものが星の光のように本の中に灯っていて、それこそ、星空を作っていくようにこの本を書くことができました。それは星空を見上げた時に感じた、空の大きさそのものを思い出すような感覚でした。

私にとって星空のような本が、誰かにとってもそうなったら素敵だなと思います。一冊の星空を本棚にさすようなつもりで、手にとってもらえたら嬉しいです。

<INFORMATION>

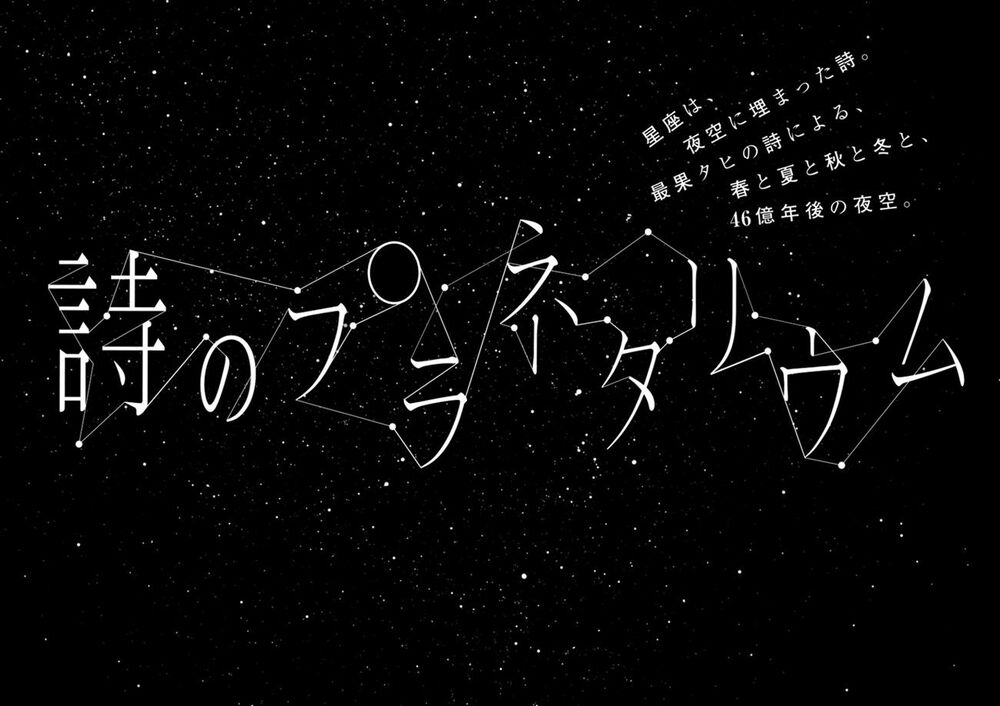

最果タヒ×プラネタリウム『詩のプラネタリウム』

【日時】2025年10月3日(金) ~11月3日(月・祝)

【上映館】コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン

【詳細】 https://planetarium.konicaminolta.jp/program/poems?rl=250807_tosh_poems