〈“ミステリ短編の神様”大山誠一郎が「赤い博物館」で仕掛けた驚きのトリックを、あなたは見抜けるか?〉から続く

国内ではドラマ化もされた大人気「赤い博物館」シリーズ。3作目にあたる文庫オリジナル『死の絆 赤い博物館』がついに、刊行の運びとなりました。

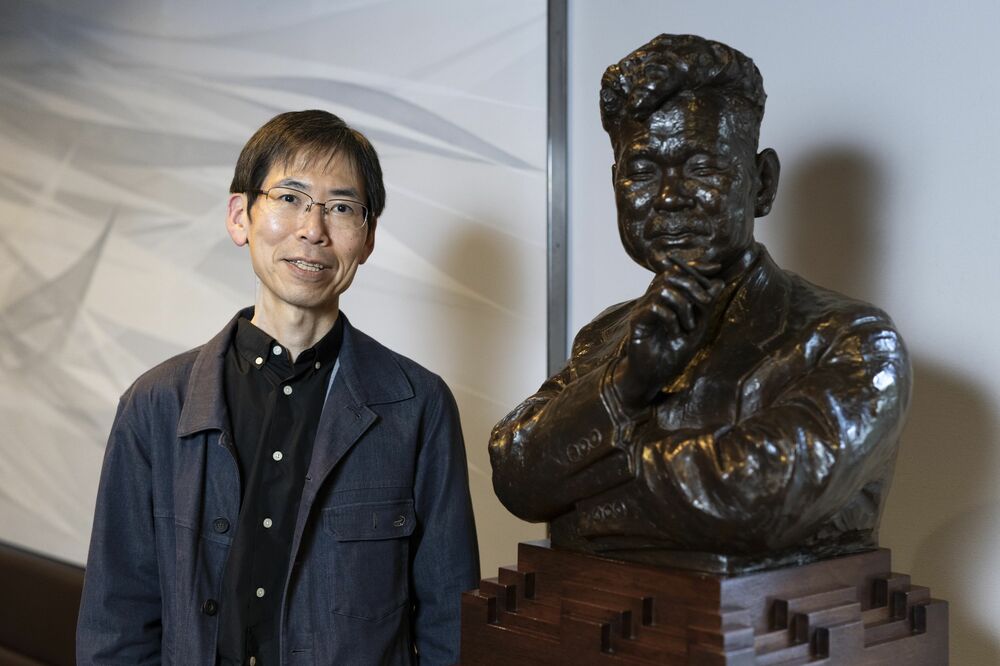

著者の大山誠一郎さんは2013年、短編集『密室蒐集家』で本格ミステリ大賞小説部門を、2022年、「時計屋探偵と二律背反のアリバイ」で日本推理作家協会賞短編部門を受賞。中国では「ミステリ短編の神様」と呼ばれるほどの実力派。『アリバイ崩し承ります』『ワトソン力』も人気です。

短編という短い分量の中で、どうやって読者をうならせる本格トリックを随所に仕掛け、どんでん返しや伏線を考えつくのでしょうか? その秘策を伺いました。

★★★

読者をどうやって驚かせるのか?

――短編という少ない分量で、これだけ仕掛けがちりばめられていて、しかも犯人が最後まで分からない。読者をあっ!と驚かせるのが本当にすごい、と絶賛する読者の声をどう受け止めていますか?

大山 自分としては、情景描写や人物描写などが少ないのでもっと増やしたいと常々思っているのですが、逆にそうした無駄のなさが評価されるのは、驚きつつもうれしいです。力が及ばなくて、良くいえば「無駄がない」、悪くいえば「肉がない」という状態なんですけれども、それを評価していただけるのは本当にありがたいと思います。

――あえて無駄をなくそう、良い意味でのシンプルを追求されているのかな、とも思うのですが?

大山 はい、手がかりを配置するうえでは、無駄のなさを追求しています。ですから、場面ごとに必ず手がかりを入れて、その場面にミステリとしての意味を持たせたい、と常に思っています。そのせいか、手がかりのまったくない場面を書いていると、不安になってきます(笑)。

大山マジック誕生の舞台裏

――そうしますと、すべてのシーンに手がかりを入れ込むことの連続になりますが、短い時間に集中して考え抜いて書かれるのでしょうか。

大山 具体的に書いていく過程としては、まず箱書きを作ります。この手がかりはこの場面で出す、この手がかりを出したいからこの場面を作る、というふうに決めて箱書きを作っていき、書きやすい場面から肉付けしていきます。解決場面から書くこともあります。ミステリは解決場面が一番書きやすいので、解決場面だけしっかり細部まで先に書きこんで、そこに至るまでを後から書き足していく、ということもできます。

昔と違って今はパソコンで簡単に文章の順番を変えられますので、そういう書き方をすることが多いですね。

――たとえば、後ろから書いたんだけれども、前の方を書いているうちに、あれ?辻褄が合わなくなって結末変えなきゃ、ということも起こりますか?

大山 はい、そういうことも当然あります。

――書いているうちに、ご自身で心が熱くなる場面などあるのでしょうか?

大山 やはり解決場面ですね。苦心して考えた手がかりや推理や真相が明かされていくのを書くのはわくわくします。他には……、登場人物が苦しい状況に置かれた場面ですね。

――そういった場面を書くと楽しくなるという意味でしょうか!?

大山 いえ、楽しくなるわけではないのですが、登場人物が苦しい状況に置かれた場面を書くときは、より力が入ります。登場人物が感じている苦しみや悲しみを、何とかして文章で伝えようとします。そのときは心が熱くなっていますね。

一本の短編ミステリが誕生するまで

――着想から執筆が終るまで、の全体の流れについてお伺いします。いつもどのような段階を経て作品が生み出されるのでしょうか。

大山 たとえば「鍵がかかった密室」といったように、まずテーマを絞りこんで決めます。そして、そのテーマを扱った先行作品を、記憶を探りながら、ネットの助けも借りながら、ノートに書き出していきます。ミステリは山ほど読んできましたので、この作業は苦労せずにわりと簡単にできますし、何より楽しいです。

こうしてできた作品リストを眺めながら、先行作品でやっていないことを探したり、別のテーマと掛け合わせたらどうなるか考えたり、そのテーマの特徴を浮かび上がらせて、死角はないか、前提を疑うことはできないか探ったりして、アイデアを生み出します。そして、そのアイデアを生かすために伏線や手がかり、事件の細部、人物の配置を考え、書き上げるスタイルです。

――「この話を書こう!」と決めてから執筆が終わるまでを10とすると、構想にどれくらい時間を使いますか?

大山 構想時間が全体の中で圧倒的に多く、7~8割をあてます。あとの2割が執筆ですね。最後の段階でようやく執筆にとりかかるので、締切直前に書き始める、ということになります……。

――それだけアイデア出しにこだわるから、読者を驚かせる作品を生み出すことができるのですね。

大山 執筆を進めていても途中でつまらないアイデアだなと思うこともたまにあって、そんなときは一回すべて捨ててやり直します。その場合は、最初のリストアップした作品を眺める段階から再スタートです。

――(絶句)。古今東西、数多のミステリ作品があるなかで、ネタに使われていないところをまず探す、というのは本当に大変だと思います。日常生活を送るなかで、「あ! ネタがふってきたな」とひらめく瞬間はありますか?

大山 通勤電車の中でアイデアを思い付いたこともあります。机を前に座っているときよりは、たとえば散歩といった別の行動をとっているときに、思いつきやすいですね。

思いついたアイデアは、時間があるときはノートに書き出しますが、時間がないときはいきなりパソコンに打ち込みます。

初公開! 大山誠一郎のネタ帳

――そうすると、ネタ帳というのがあるのでしょうか!?

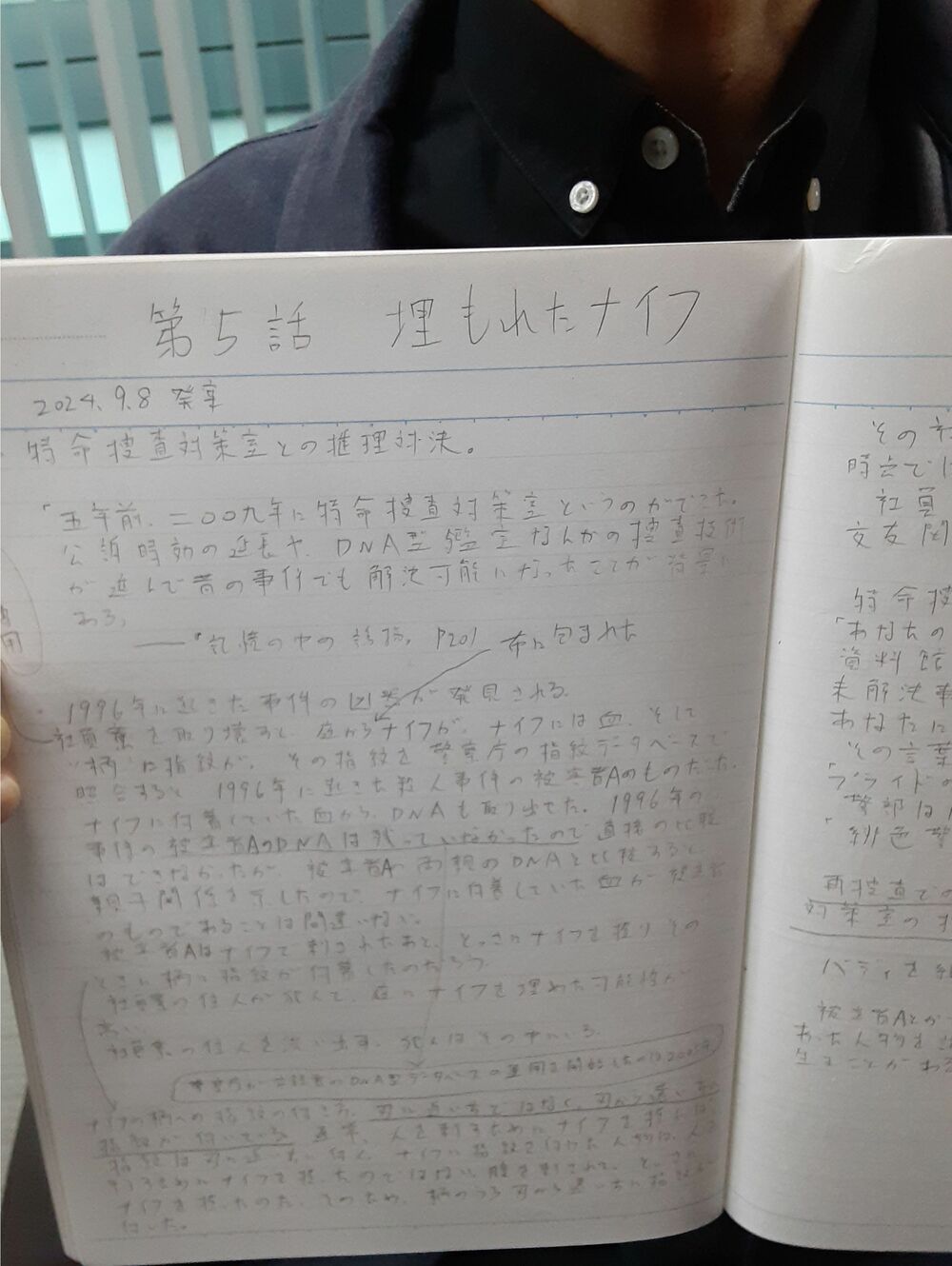

大山 そうですね。本1冊ごとに1冊ずつネタ帳を作っていまして、ちょっとお見せします……(と、鞄からCampusのA4ノートを取り出し)、こんなふうに、『死の絆』のためのノートを作りました。

――ノートに書くとご自身の中で思考が整理されますか?

大山 そうですね。思考が整理され、刺激されて、このように演出したらいいとか、このような手がかりを入れたらいいとか、アイデアを発展させることができます。また、アイデアを練る中で浮かんだ問題点や課題を列挙しておき、解決できたら解決済みのレ点を入れています。

昔はもっと詳しく沢山書いていたんですけれども、最近は時間がないのでわりとシンプルに書くようになりました。

――小説の細部も気になってしまうのですが、たとえば、赤い博物館はいつも予算不足で、すかすかソファやオンボロ車が出てくる設定です。思わずクスッと笑ってしまうユーモアが漂うところも本書の魅力の一つですが、最初に設定されるのですか?

大山 いえ、書いているうちに思いつきます。

――そうすると、執筆されるうちに、登場人物が勝手に動いたりしますか?

大山 いや、残念ながらそれはないですね(笑)。自分が冴子になりきって書く、というよりも、端から見て冴子に台詞を言わせるという感じです。また、登場人物は周囲の人を参考にしているわけではなく、たぶん、自分の性格のさまざまな部分が反映されているのではないかと思います。

――コミュ障でニコリともしない冴子ふくめて個性的な登場人物は全員、大山さんの分身!?

大山 はい(笑)。自分の性格の一部分を極端化して人物造形しているように思います。私はもともとコミュニケーション能力の低い人間なのですが、大学で推理小説研究会に入り、その後二十年以上、作家と勤め人の二足の草鞋を履く生活をして、だいぶましになりました(笑)。そうした経験がなかったらなっていたであろう自分を極端化したら、緋色冴子という人物になるかもしれません。

(第3回に続く)