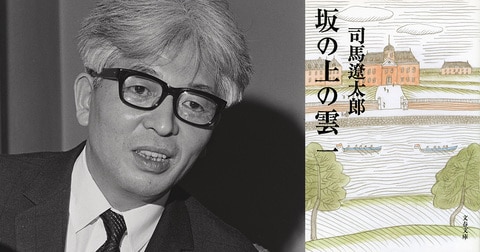

実は関川さんのこの本、小説『坂の上の雲』についての本ではない。関川さんが明治と日露戦争について調べたこと、その多くは司馬が触れていず、もしかすると知らなかったことが、数字を挙げて書かれているのだ。ほんのわずか挙げれば、日露戦争当時の鉄道の状況だとか、石炭から石油への戦争エネルギーの転換、戦中の捕虜収容所の様子、加えて、昭憲皇太后が坂本竜馬の夢を見たこと、十五代目羽左衛門の軍人であったフランス人の父親のこと、乃木が任地に子どものことで訪ねてきた奥さんを追い返した――これは浄瑠璃の「熊谷陣屋」を彷彿とさせるが、ひょっとして悲劇の好きな乃木はそれを真似たか――話、といった細かなものまで、大、中、小、面白い話題が満載なのである。その評論の進み方は、立ち止まり、そして考える、という『坂の上の雲』にある司馬と同じ手法である。

だから、関川さんはここで『坂の上の雲』について書いているというよりも、それを読み進める中で、関川さんの「もう一つの日露戦争」について書いているのだ。隠されたタイトルは『明治人と日露戦争』とでもなろうか。それは戦前人としての司馬とは違う、戦後人としての関川さんの日露戦争と明治時代についての評論である。

この二つの日露戦争についての著作における、二人の違いは微妙であり、指摘するのは難しい。それを一点において述べれば乃木に対する態度の違いであろう。

司馬が、自分が生きた戦前への反省と、合理性を重んじる世界観で、乃木の行動と結果に距離を置いて見ているのに対し、関川さんは、それと同じに見えてそうではない。文中に出てくるのだが、昭和二十四年生まれの著者が唱歌「水師営の会見」を諳(そら)んじているのは奇妙である。そんな乃木の言動に感応する自分について、関川さんは、軽く触れつつ、同時にかわしている。つまり、自分を断罪するのではもちろんなく、だからといって、自らを恃(たの)みながら居直るのでもない、どちらともつかないまま考え続けるスタンス、位置を取っているように思える。私の言い方でいえば「記録に残るより記憶に残る」「文人的な」軍人である乃木を、合理主義的に、近代的に切ってしまう資格は、戦前人である司馬にはあっても、戦後人である私たちには、乃木の魅惑(「水師営の会見」)に対抗できるだけの成熟した世界観を示せない限り、それはないし、その批判は効力を持たない、と関川さんは考えているのではないか。この本は、その位置に留まりながら近代を書き続けている関川夏央さんの、あらたな渾身の力作である。